编者按

对你而言,什么是中国?是国徽庄严肃穆,是人民英雄纪念碑雄伟屹立,是人民大会堂壮观巍峨……中华人民共和国成立初期,中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)的主要创建者,就已经全身心地投入到一系列国家重大的工艺美术设计活动中。他们为共和国形象赋予了清新、刚健、庄重的内涵。今天,是祖国母亲的生日,让我们一起来重温那些曾经深入人心的“共和国符号”,回顾学院先贤前辈,用设计展示共和国风采,精心塑造国家形象的历程。

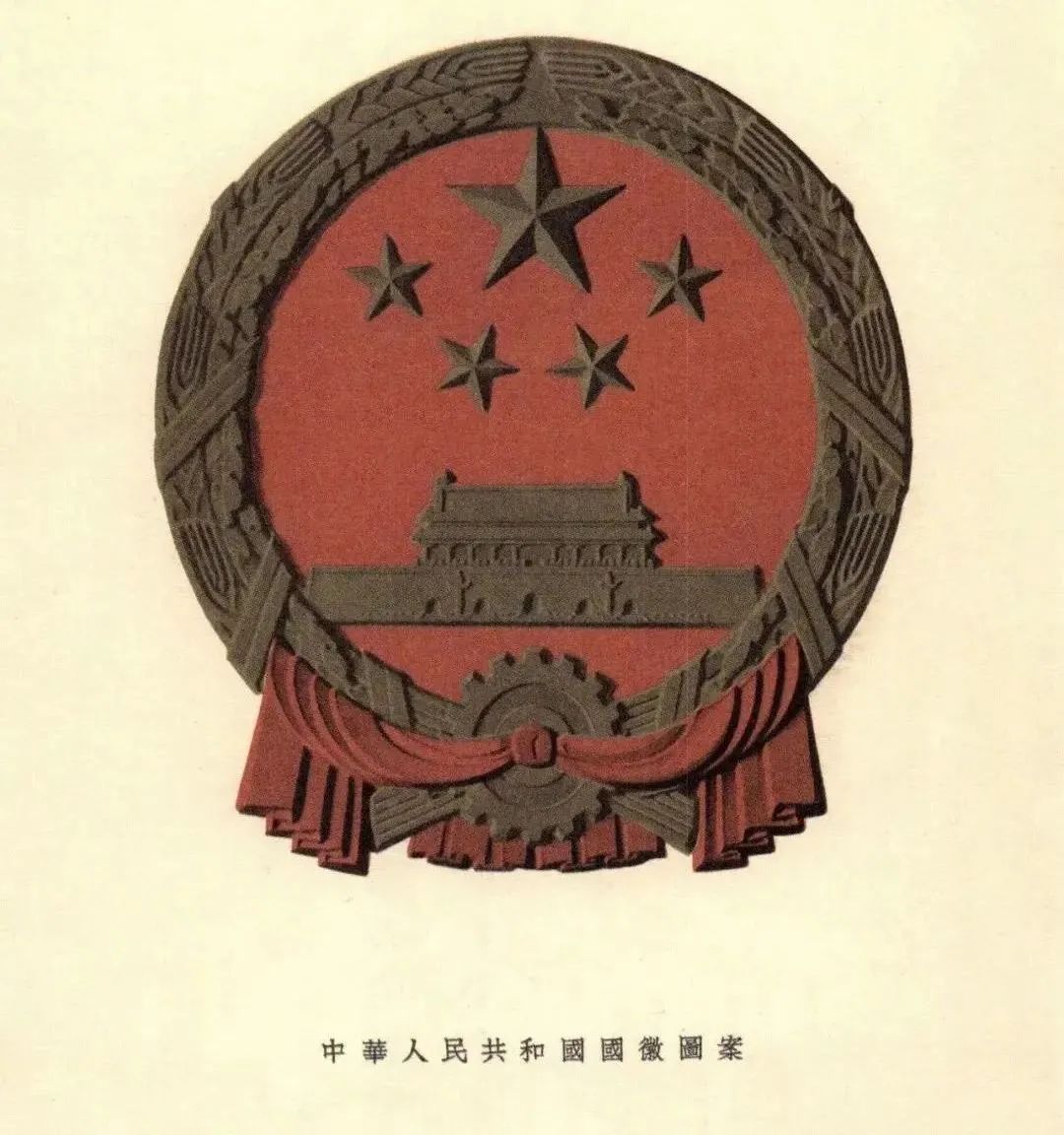

中华人民共和国国徽

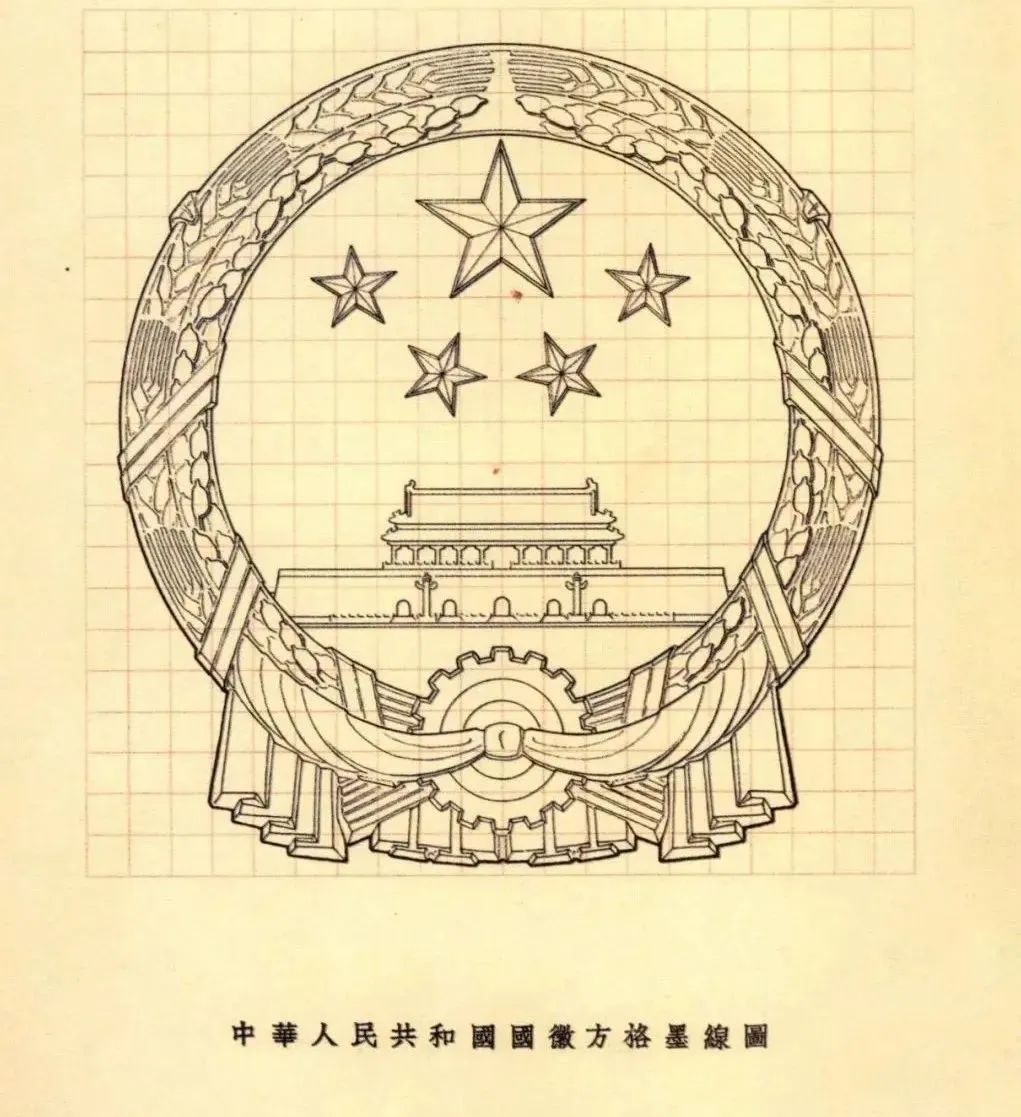

国徽设计是以张仃、张光宇、周令钊等人为主的中央美术学院实用美术系和由梁思成、林徽因主持的清华大学营建系共同设计、集体完成的。国徽的主题形象有:国旗(五角星)、天安门、麦稻穗、齿轮和绶带。国徽采用金红两色浮雕造型,极富中国特色。清华大学营建系教授高庄完善了国徽方案,使“国徽更庄严,更明朗,更健康,更坚强,更程式化,更统一,更有理性,更有组织,更有纪律,更符合于应用的条件,并赋予更高的民族气魄和时代精神”,高庄在徐沛真协助下制作了国徽模型。《人民日报》刊登了由吴劳绘制的国徽方格墨线图、国徽断面图,以此说明国徽各部分的结构。

中央人民政府颁布的中华人民共和国国徽图案

1950年

国徽石膏模型

高庄

1950年

国徽方格墨线图

吴劳绘制

1950年

1950年国庆前夕,张仃(右一)带领中央美术学院美术供应社工作人员在天安门城楼悬挂国徽

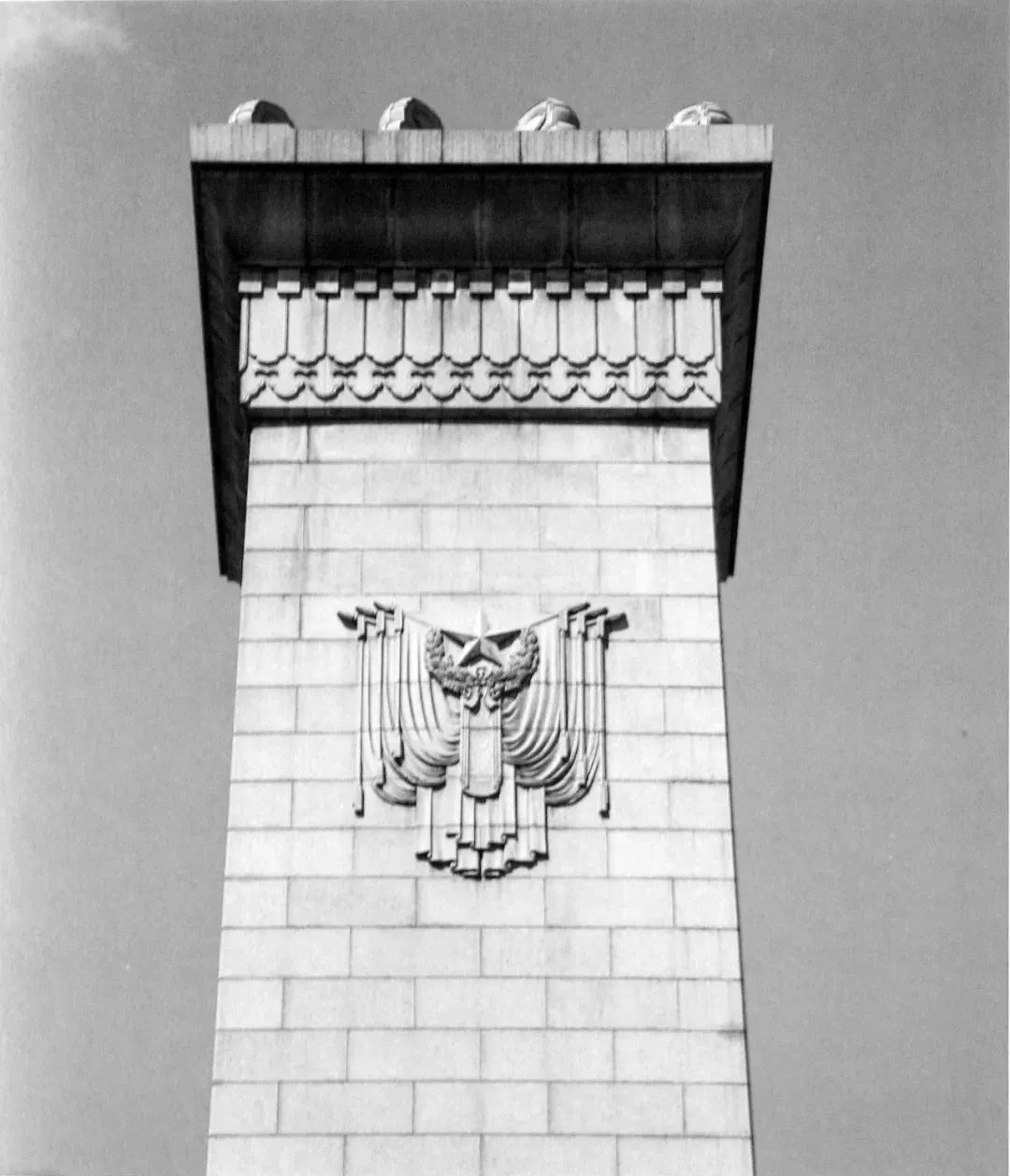

人民英雄纪念碑

人民英雄纪念碑碑侧上部浮雕“光辉永照”

邱陵设计

1958年

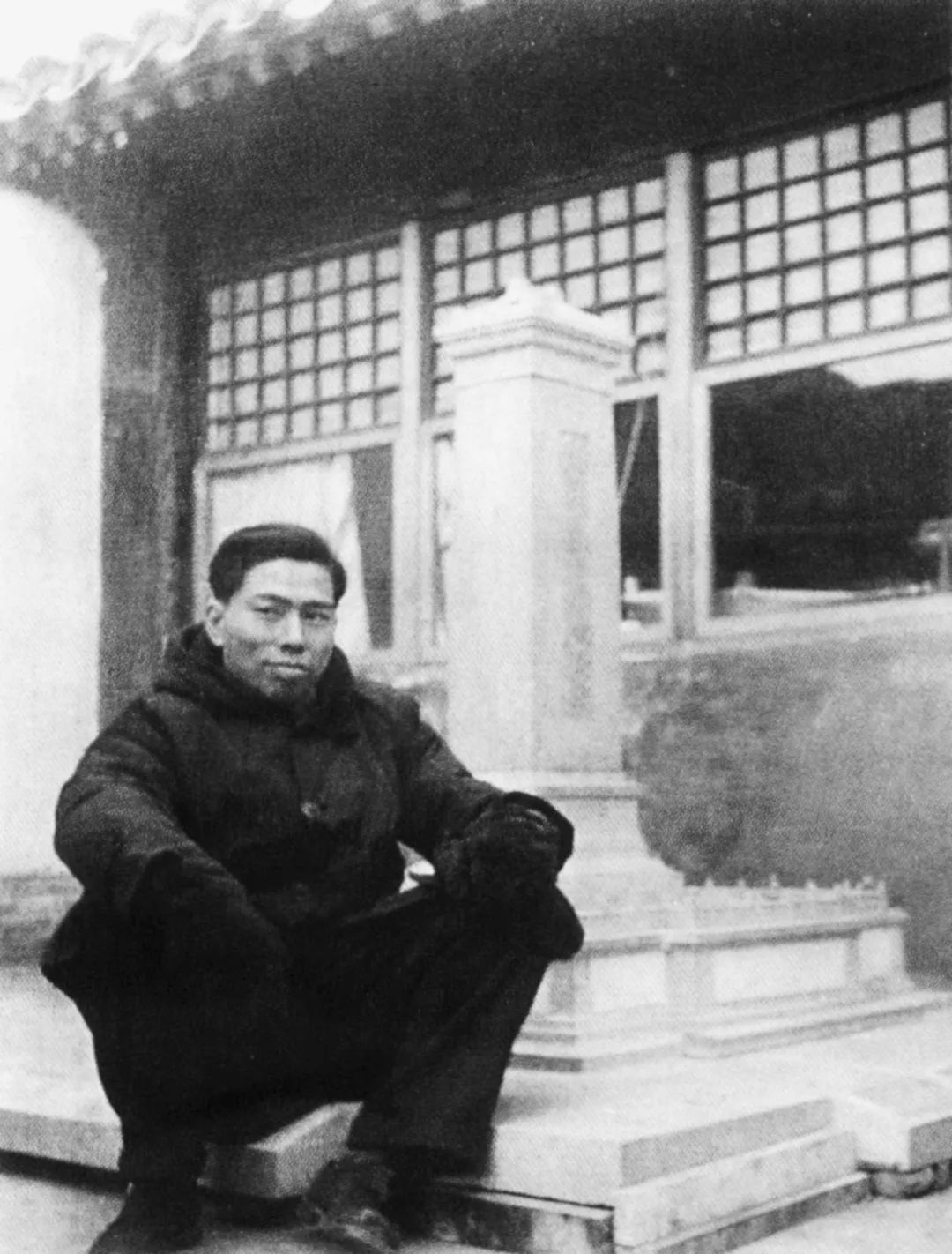

1949年9月30日,全国政协第一届全体会议通过了在天安门建立人民英雄纪念碑的决议。1952年,人民英雄纪念碑兴建委员会成立。郑可、张仃被聘为美术工作组组员。1953年,装饰组成立,邱陵任副组长。邱陵参加了人民英雄纪念碑的装饰浮雕工程工作,设计了碑体侧面由红星、松柏及胜利旗帜组成的“光辉永照”装饰浮雕及碑体纹饰。他与石刻工人一起调查研究古代石刻装饰的石质、手法及泥塑效果,和建筑家、雕塑家合作,先后草拟、修订、完成了纪念碑碑身各部位的装饰浮雕的设计方案。

1952年,邱陵摄于人民英雄纪念碑兴建委员会设计室外

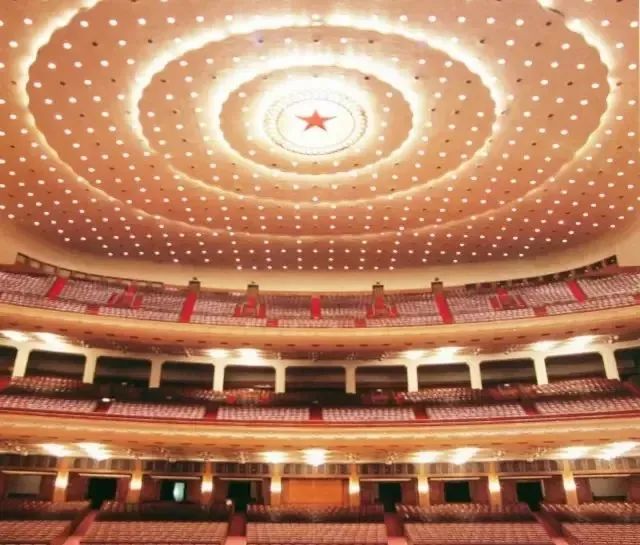

人民大会堂

人民大会堂墙楣(常沙娜设计)、柱头(崔毅设计)

1959年

1958年至1959年,中央工艺美术学院75名师生参与首都十大建筑装饰工程,组成“十大建筑”装饰设计工作队,其中教师17名,高年级学生58名,留校上课的师生作为后援,由副院长雷圭元领衔,根据工作需要把建筑装饰、装饰壁画、陶瓷、染织等不同专业的师生分为6个工作组。人民大会堂作为重点工程,专门组织学院奚小彭、常沙娜、崔毅配合北京设计院完成重点装饰设计任务。

负责人民大会堂装饰设计的奚小彭,在综合多种方案的基础上,又考虑了复杂的结构、照明和音响等工程的限制和需要,在会堂天顶中心将五星、光芒和向日葵组成了既富于形式美感,又富含寓意的顶灯装饰图案,向日葵(向阳花)围绕五角星,象征广大人民群众心向共产党,为设计赋予崭新的时代内涵。

人民大会堂天顶灯饰及室内设计

奚小彭

1959年

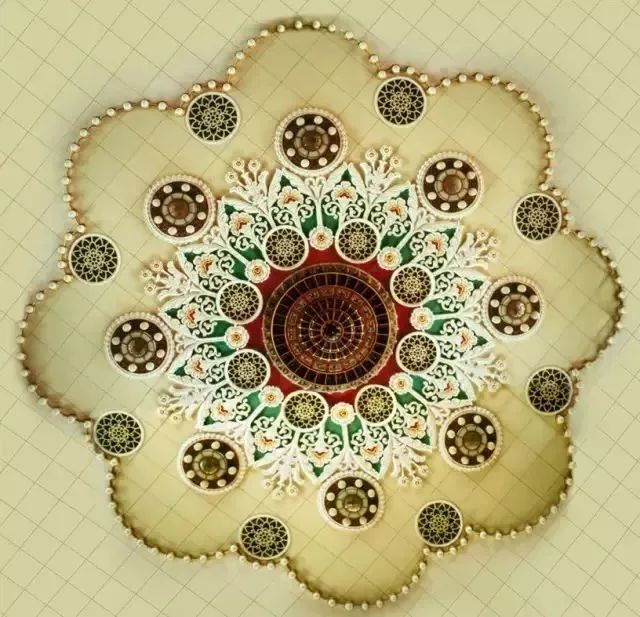

常沙娜在设计宴会厅天顶装饰时,受敦煌唐代藻井图案的启示,将唐代风格的花瓣与通风、照明的功能需求及不同材质的特点有机结合起来,创造了既有民族风格,又能科学适用的天顶装饰。

人民大会堂宴会厅天顶装饰

常沙娜

1959年

崔毅设计的人民大会堂外立面廊柱,柱饰采用中国传统莲花瓣纹,廊柱上为仰莲瓣纹,下为覆莲瓣纹。根据柱子直径大小,莲瓣有 14、16、18 等不同数量。

人民大会堂外立面廊柱柱头装饰

崔毅

1959年

他们在代表国家形象的建筑装饰设计中,努力寻求现代功能与民族形式的融合。从使用出发解决问题,避免复杂繁琐,推陈出新,创造了简洁明快、朴素大方的时代感,为使装饰设计的民族形式完美融入建筑整体设计做出了示范。

1958年冬,雷圭元(左三)、徐振鹏(左四),常沙娜(左六),张光宇(左八)、吴劳(前排右二)与1957级室内装饰系学生一起讨论人民大会堂室内装饰设计方案(照片由1955级郭春田提供)

资料来源:

1、马赛主编,郭秋惠执行主编:《清华时间简史:美术学院》(清华大学出版社,2021年);

2、张京生、郭秋惠编:《光华路:中央工艺美术学院影存1956-1999》(山东美术出版社,2016年);

3、院史编写组:《清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)简史》(清华大学出版社,2011年);

4、郭秋惠:《象征性与民族化:新中国成立初期国家形象的设计思想与案例分析》(《装饰》2019年第9期);

5、郭秋惠:《新中国国家形象设计背后的故事》(《光明日报》2019年9月5日)。

文案整理|周度

部分图片提供 | 张京生 院史编写组