【编者按】

时代光华:首都“十大建筑”中的艺术印记

侯德昌 专访

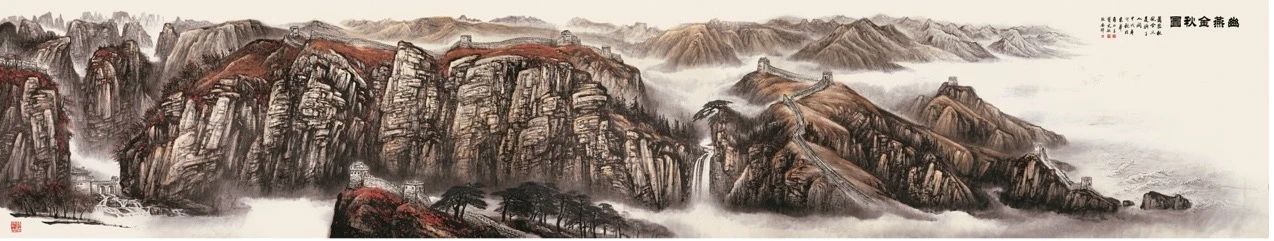

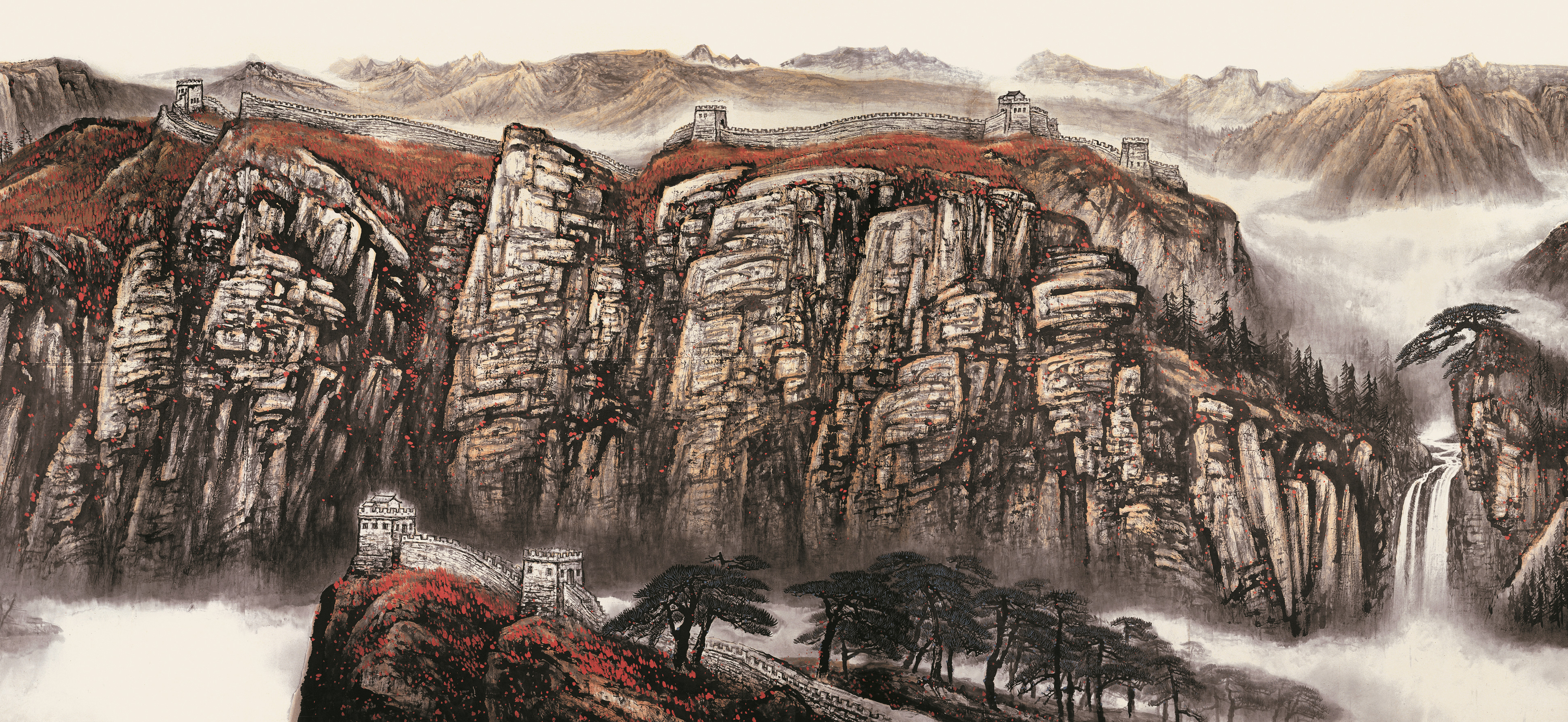

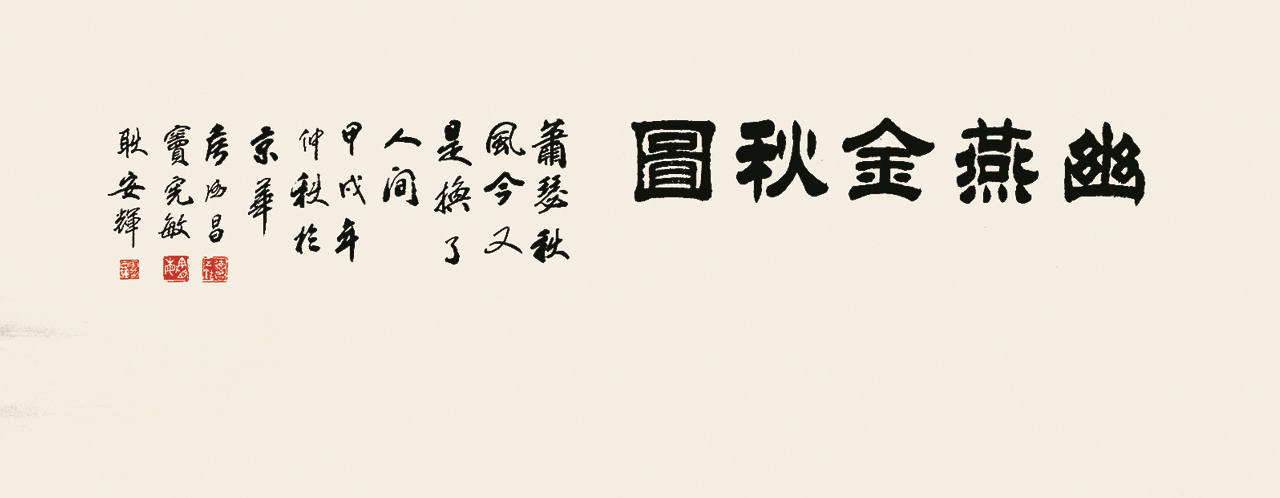

山石奇绝,青松巍峨,一幅名为《幽燕金秋图》的巨幅国画,生动地描绘了从北戴河老龙头到居庸关的壮丽秋景。这幅作品不仅是首都“十大建筑”——人民大会堂内最大的国画,更是中国现代美术史上的标志性作品。三十年来,它几乎每天出现在中央电视台《新闻联播》中,成为“出镜率最高的山水画”。这幅巨作的主笔,原中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)教授侯德昌先生,从学生时代起,就与人民大会堂的装饰设计工作结下了不解之缘。

人民大会堂承载着国家形象与民族精神,见证了无数重大历史时刻,也凝聚了众多艺术家的心血与智慧。侯德昌先生以其卓越的艺术才华与文化底蕴,在人民大会堂的建设和装饰中留下了浓墨重彩。从参与青花瓷器的设计到巨幅国画《幽燕金秋图》的创作,侯德昌的艺术生涯与人民大会堂紧密相连。他的作品不仅展现了中国传统艺术的魅力,更成为国家形象的重要组成部分。

专访侯德昌先生(中)

初露锋芒:人民大会堂的青花瓷缘起

1933年12月,侯德昌出生在河南一个普通的农民家庭。谁也不曾想到,43年后,他的隶书作品将从众多稿件中脱颖而出,镶嵌于毛主席纪念堂醒目的位置;而60年后,他主笔的巨幅国画将成为人民大会堂中一张亮眼的名片。

侯德昌从小就对书画有着浓厚的兴趣。有一次,邻居送给他一本发黄卷边的颜真卿字帖,他如获至宝。在割草打柴之余,他勤习不辍。每逢节日,他便去听说书、看庙会、逛灯会、赏年画……这些民间艺术的熏陶,为他的美术启蒙奠定了基础。在极其艰苦的条件下,他半耕半读,坚持学习。

1956年冬,教师权正环(前排右二)、张守智(前排右四)与陶瓷系56级同学在白堆子校园楼前合影 (二排右四:侯德昌)

22岁时,侯德昌顺利考入中央工艺美术学院陶瓷美术系,正式开启了他的艺术逐梦之旅。1958年,首都“十大建筑”开始筹备动工。“我当时读大三,被誉为新中国陶瓷艺术先驱的梅健鹰先生带领我们住在北京饭店,负责为人民大会堂设计首批青花瓷器,白天在那里工作,晚上就睡地毯上。”92岁高龄的侯德昌回忆起那段岁月,仍历历在目。

关于设计首套青花瓷器的严谨过程及方案讨论,梅健鹰先生后来撰稿,于1959年4月刊载在当时全国唯一的工艺美术综合性学术刊物《装饰》上。在这篇题为《青花瓷器设计》的文章中,梅健鹰先生如是描述:“为了迎接国庆十周年,中央工艺美术学院陶瓷系部分师生参加了人民大会堂国家餐厅的青花瓷餐具与茶具的设计。对设计的要求:朴素大方,端庄,明朗,具有伟大民族气魄。这个任务是艰巨的,而且参加设计的同学中有部分人还没学习过青花设计。”

1958年冬,陶瓷系系主任梅健鹰(前排左三)带领55级、56级学生(右二为侯德昌)为人民大会堂设计餐具、茶具,在北京饭店前合影

陶瓷系90高龄的吕晓庄教授回忆,当时是系主任梅健鹰与助教张守智,带领陶瓷系55级、56级学生,完成人民大会堂宴会厅青花瓷器的设计。在创作过程中,设计组采取了报告、讨论、参观、挑选等多种步骤,并将设计任务与学生教学和整体素质提升相结合,其中装饰纹样采用了56级学生胡美生的方案。之后,张守智、吕晓庄带领学生到景德镇瓷区进行生产和监制。

侯德昌回忆,那时,他和同学们一边上课一边设计。作为班长,梅健鹰先生常派他去餐厅,了解中餐特点,体验餐具的实用性,听取厨师对餐具的设计意见,这也是他进入大学后第一次设计实践活动。设计要求重点体现民族特色,风格端庄大气,符合空间氛围,同时经济美观实用。为了保证圆满完成设计任务,设计组多次就设计方案进行研讨,还专门组织召开座谈会,将每名参与者的观点记录下来,大家都表示从中受益匪浅。例如,设计时要从建筑整体装饰出发,考虑大效果;同时设计必须与生产使用相结合,以使生产过程更经济、便利、高效。师生团队以教学相长的集体智慧,将“端庄明朗”的美学密码镌刻进国宴器物。这场跨越课堂与车间的实践革命,不仅诞生了兼具功能美学与精神象征的国瓷经典,更在新旧交替的时代节点,为“民族的才是世界的”这一命题写下了最生动的注脚。

1959年元旦,中央工艺美术学院陶瓷系师生与学院党总支副书记李曙明(左五)、系主任梅健鹰(右五)合影(后排右五为侯德昌)

侯德昌从黄土地走向艺术殿堂的传奇,浓缩了新中国工艺美术与国家叙事的同频共振。1958年首都“十大建筑”的时代号角,将这位农家子弟带上了历史前台——当颜真卿字帖与民间社火滋养的美学基因,遇见梅健鹰先生“民族气魄”的设计哲学,青花瓷在传统与现代的淬炼中绽放新光。

壮美山河:《幽燕金秋图》的诞生与传奇

1961年毕业时,因学业优异,侯德昌被留校任教。后来,侯德昌不仅专注于陶瓷系的教学,还在书画领域取得了深厚造诣。

1961年,陶瓷系56级学生与吕晓庄老师(左五)在校园(左三为侯德昌)

1961年夏,陶瓷系56级同学在全国农业展览馆合影(右一为侯德昌)

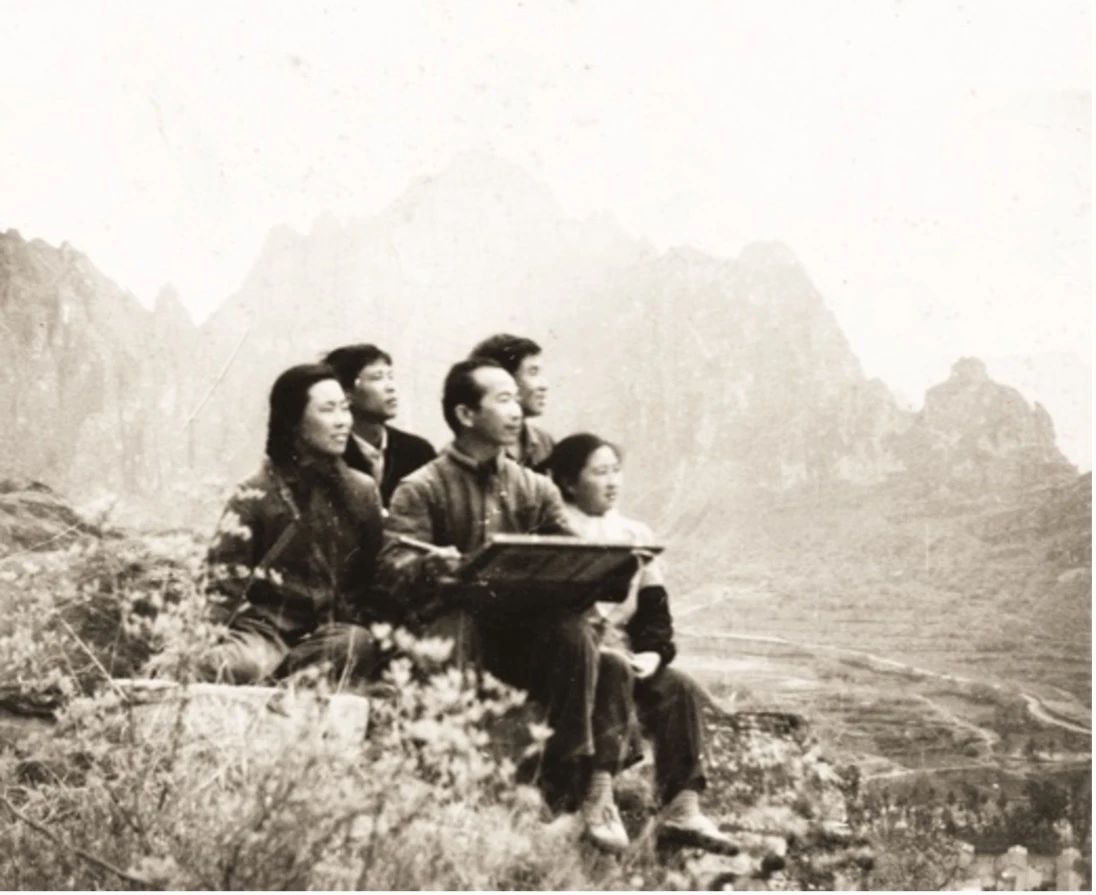

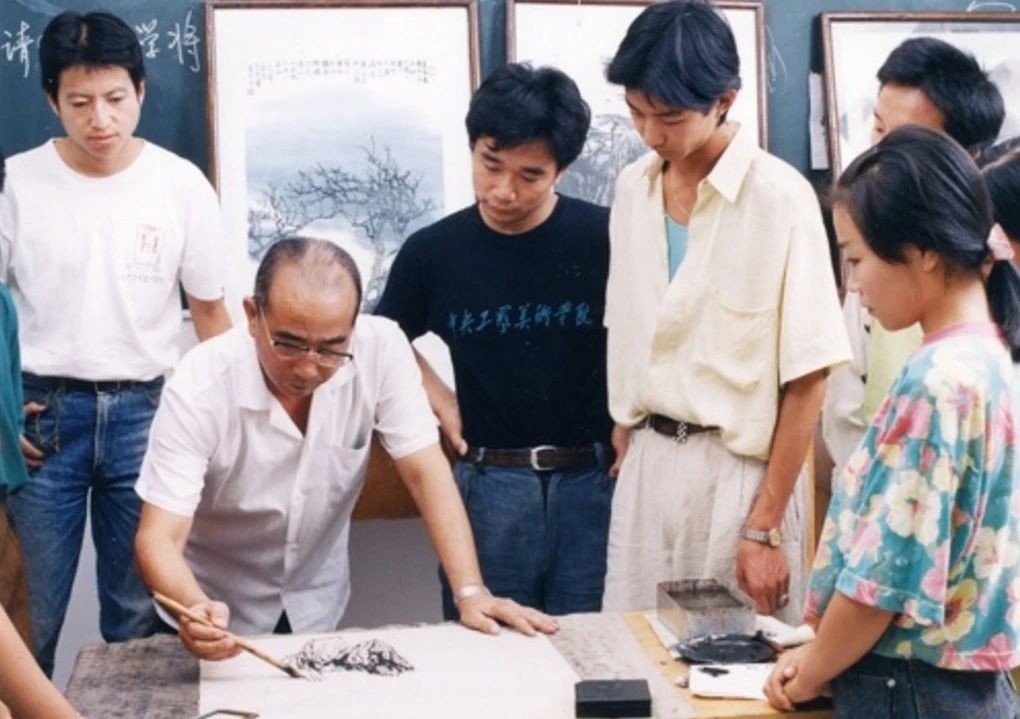

1966年春,侯德昌(中间执笔者)带领学生在十渡写生

1994年,人民大会堂建成35年后,室内装饰、管道线路等都要更新,作为国家举办重大外事活动和重要会议的场所,东大厅也在其中。

此前侯德昌曾应邀创作了一幅110米长的山水画《中华魂》,并在人民大会堂举行了新闻发布会。人民大会堂艺术陈设装饰负责人陈保山由此认定他能创作巨画,于是找到他。侯德昌说:“陈保山知道我与张仃先生是师生关系,他的初衷是让我和张仃先生合作完成这幅以长城为主题的大画。”侯德昌补充道,时间紧迫,他和张仃先生一边在长城黄崖关收集素材,一边酝酿画稿。作画地点被安排在北苑招待所,要求一周内交稿。他立即通知河南的两名学生耿安辉和窦宪敏赴京加入创作。

三天内,张仃先生以焦墨画了示意图,侯德昌夜以继日完成了色稿。原稿题为《江山揽胜》,署名张仃、侯德昌、窦宪敏、耿安辉。张仃先生提议将画名改为《幽燕金秋图》,并题上毛主席的词句:“萧瑟秋风今又是,换了人间。”

画稿确定后,创作团队开始加班加点赶制。侯德昌回忆道:“或许是责任所至,或许是情绪使然,我壮着胆子在16米长、3米高的巨幅纸上纵情泼墨,以3公分宽的笔触,皴出了强实坚硬的山峦巨石。”后来有几位画家说他胆子太大,他都回复:“完全是激情作画。”

1994年,侯德昌(右二)为人民大会堂东大厅创作《幽燕金秋图》,期间与张仃先生(中)、张仃夫人理召(左二)、陈宝山(左一)、耿安辉(右一)在绘制现场合影

“创作过程中,张仃先生一直从旁指导。创作将要完成时,他又亲自到现场提意见。原稿署名有张仃先生,但后来定稿,他说自己一笔未动,执意不同意署名。”谈起这幅巨画背后的署名故事,侯德昌感慨不已。

而这幅巨画的安装也有一个小故事:当时,人民大会堂东大厅仍在装修中,巨画的装裱装框只能在地面进行,这意味着要将重达一吨多的硬木精制画框吊起,固定在轻钢龙骨上。1994年9月25日,大画安装上墙,装修公司派来40余名工人,出动三台吊车组成滑轮向上牵引。众人各司其职,耗时4个小时才将这幅巨画装好。

1994年国庆节前,侯德昌应邀为人民大会堂东大厅主创大型国画《幽燕金秋图》300×1600cm

艺为国用:一生奉献与坚守的艺术人生

时至今日,《幽燕金秋图》一直被悬挂在人民大会堂东大厅,见证了无数历史的重大时刻。

《幽燕金秋图》局部

在这幅巨画创作中,侯德昌以焦墨与泼墨交织的笔触,将传统山水美学与现代国家象征融为一体。从黄崖关采风到北苑挥毫,从张仃先生的谦逊让名到40余名工人吊装巨画的协作奇迹,这场艺术接力不仅诞生了见证历史的国礼经典,更诠释了“艺为国用”的精神高度。侯德昌表示,人民大会堂是中华民族的象征,也是全国人民向往的地方。而他有幸参与了人民大会堂的装饰设计,深感光荣。

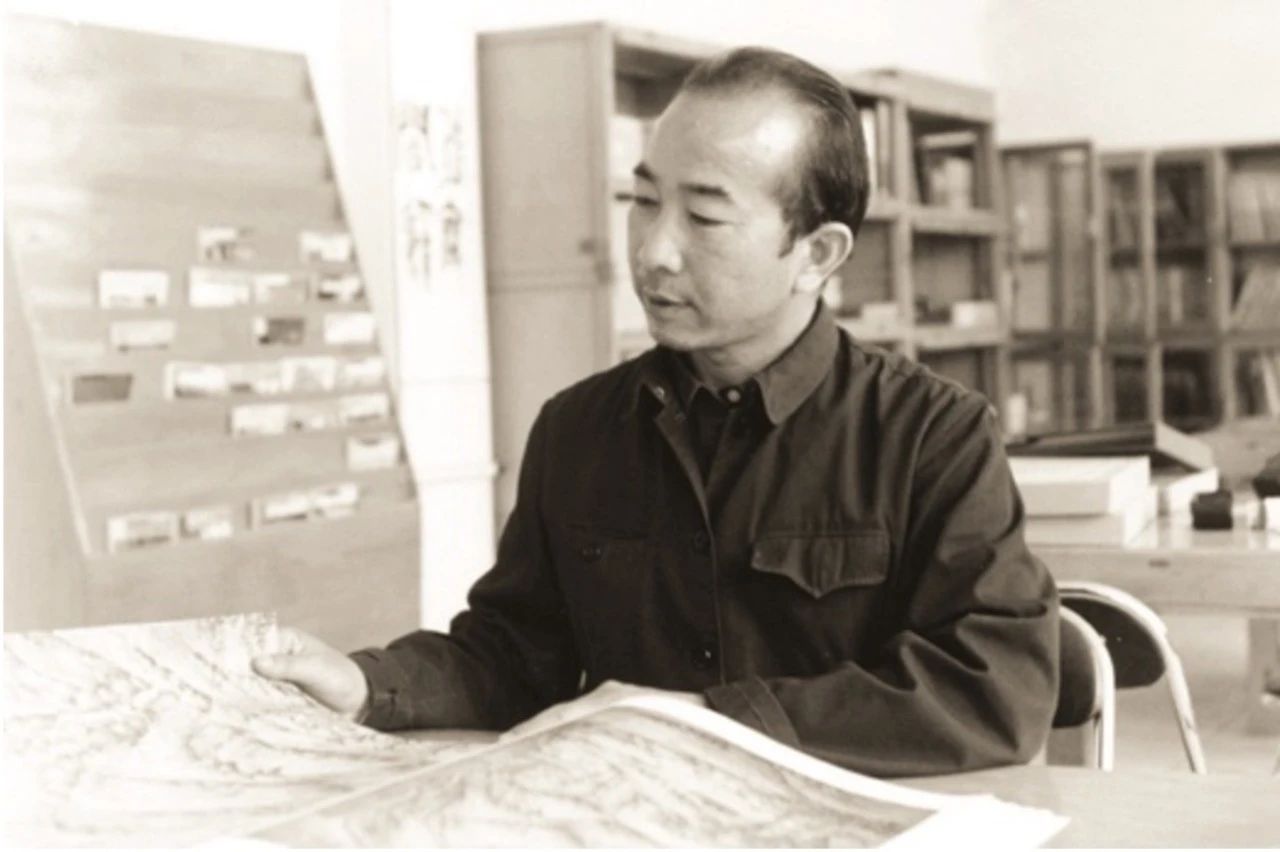

1980年代,侯德昌在学院图书馆阅览画册

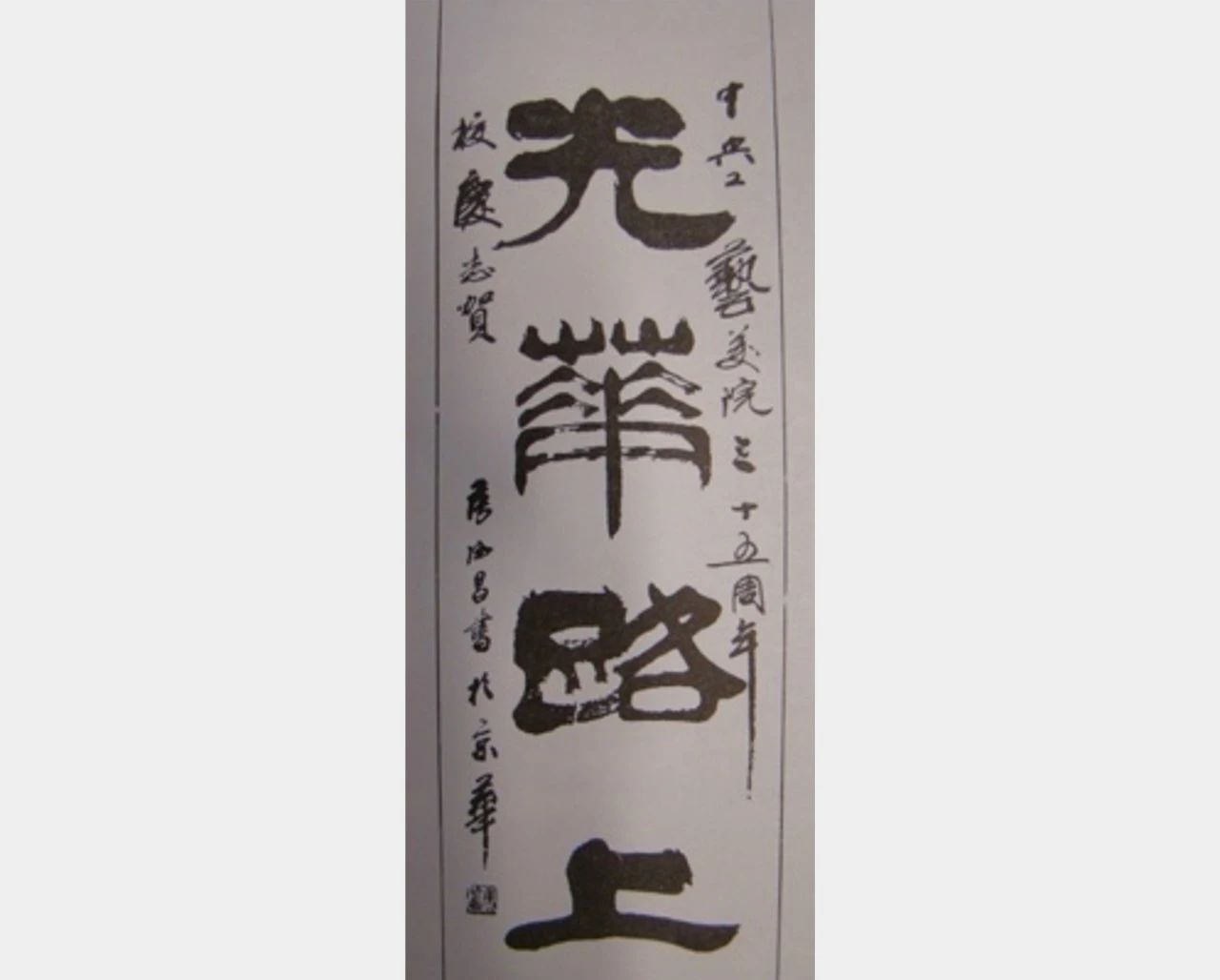

1991年,侯德昌为学院35周年校庆专题片题写《光华路上》

侯德昌的艺术成就,不仅体现在他的美术与设计作品上,更体现在他将艺术与国家形象紧密结合的创作理念中。他的艺术生涯,是新中国美术与国家叙事深度融合的生动写照。他的作品亦激励着一代代艺术学子、艺术家为国家文化事业的发展贡献智慧与力量。

1991年,侯德昌在国画课为学生做示范

张京生老师及学生记者采访侯德昌先生并合影

从人民大会堂青花瓷设计熔铸民族气魄,到《幽燕金秋图》以长城意象书写时代精神,侯德昌用实践证明,真正的艺术家,必然是民族精神的书写者与时代气象的塑造者。

本文特别致谢:审校 | 郭秋惠 张京生

出品 | 清华大学美术学院融媒体分中心

专题策划及统筹 | 柴鑫萌

采访统筹 | 张京生

采访及文案整理 | 柴鑫萌 苗义泽

撰稿 | 揭明玥

图片提供 | 侯爱景 张京生

视频 | 陈嘉彦

图文编辑 | 陈洁 罗雪辉

审核 | 王晓昕