【编者按】

在清华大学美术学院从事艺术教育的历程中,冯梅教授于三尺讲台倾心培育桃李,为美术界输送了大量杰出人才。她是学院发展的亲历者,在学科建设中勇担重任、积极创新,其艺术生涯始终与国家文化艺术发展同脉共振。

时代光华:首都“十大建筑”中的艺术印记

冯梅 专访

桃李春风化雨,丹青妙笔生辉,她以逾半世纪的艺术求索,耕耘教坛三十余载,在美术教育史上镌刻下璀璨篇章,门下英才辈出,其中不乏艺术设计领域的领军翘楚。

她的艺术生涯,始终与国家重大艺术工程同频共振——学生时代,她虽未直接参与,但被学院师生投身于首都“十大建筑”装饰设计的激情深深感染,认真学习并从中获益;与先生张国藩教授联袂创作壁画《天地人和》,以恢弘笔触绘就大国气象;她跋涉于京郊山崖、西南边陲、天山雪域,将华夏大美凝于笔端,以写生实践诠释艺术真谛。从教坛到画坛,从案头到山野,她始终坚持“以美育人,以文化人”,在时光长河中绽放出永恒的艺术光华。她就是清华大学美术学院教授冯梅。

专访冯梅教授(右)

为学院师生参与“十大建筑”装饰设计倍感自豪

1935年6月1日,冯梅出生于北平。其父冯海喦曾就读于徐悲鸿任校长的国立北平艺术专科学校,艺术天赋深厚。他在绘画、书法方面造诣颇高,还善于设计家具,如躺椅、写字台等。音乐领域,他同样才华横溢,不仅熟练掌握吹拉弹唱等多项技能,还曾在舞台上主演过《打渔杀家》《王左断臂》等京剧。冯梅自幼便继承了父亲的艺术基因,对艺术格外痴迷。

在小学时期,冯梅的“大字作业”与“地图绘制”经常作为范例张贴在教室墙上,供同学们观摩学习。中学时,她的美术课成绩始终名列前茅,还自主编绘了《鸡毛信》等连环画。高中阶段,著名美术家陈今言慧眼识珠,建议她未来投身美术专业学习。此后,无论在求学阶段,还是在中学担任语文教师期间,冯梅对美术的热爱从未有丝毫减退。她持续在北京市业余美术学校学习绘画,并有幸得到徐悲鸿先生“关门弟子”庞均、著名油画家张文新等名家的悉心指导。

1956年秋季,北京的银杏树叶渐次由翠绿变为金黄,冯梅满怀憧憬地踏入了中央工艺美术学院(今清华大学美术学院),成为装潢设计系(今视觉传达设计系)首届学生。她感慨道:“让我意想不到的是,从踏入校园的那一刻起直至今日,我再也没离开过。可以说,这里是我深造、拼搏、奉献和度过余生的‘战场’和‘归宿’。”

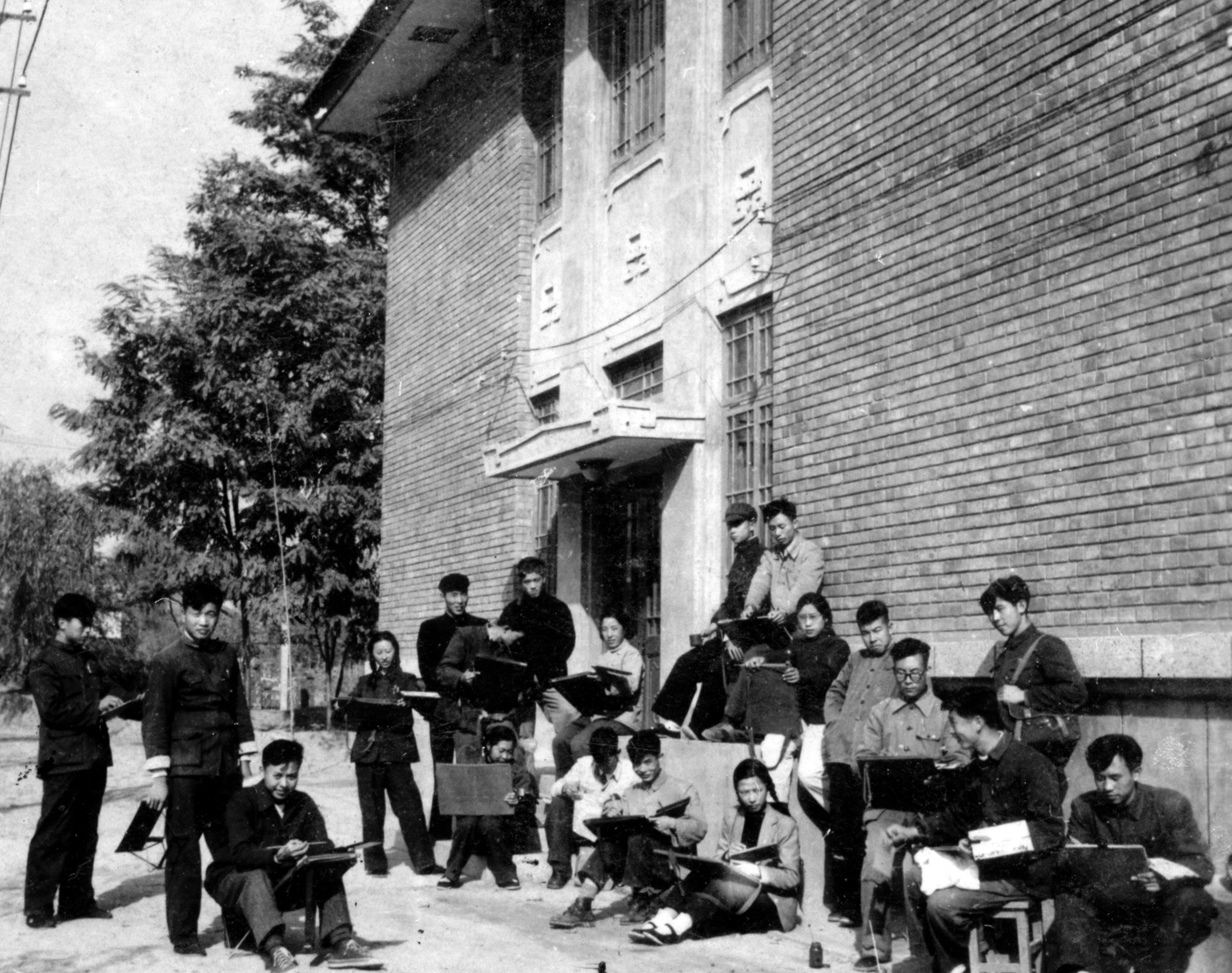

1956年11月,装潢设计系56级同学在白堆子校园上写生课(左4为冯梅)

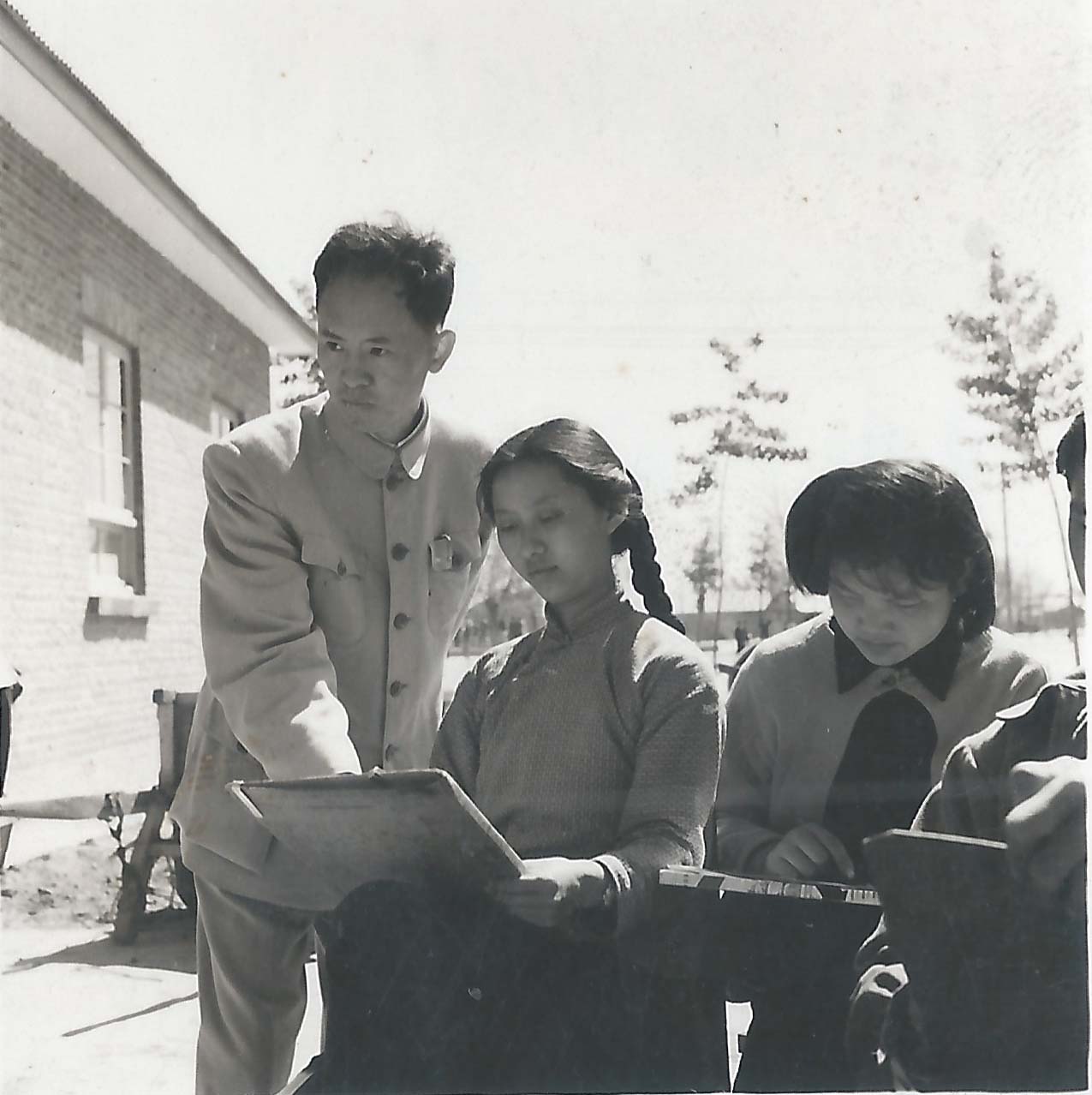

1956年,装潢设计系一年级色彩课,梁玉龙先生正在辅导学生写生,白堆子校园内(中间为冯梅)

1979年 许敏,冯梅,庞薰琹,刘巨德,王玉良(从左到右)在苏州

1958年年底,为迎接国庆十周年,北京开始兴建新中国成立以来首批十座大型建筑,称为“十大建筑”。当时就读于装潢设计系(1958年更名为装饰绘画系)二年级的冯梅,虽未直接参与这项工程,却在"十大建筑"落成后,跟随老师专程前往民族文化宫、全国农业展览馆等地临摹研习那些精美的装饰图案,并从中学习、受益。冯梅回忆,当时直接参与“十大建筑”装饰设计工作的,有室内装饰系、陶瓷美术系、染织美术系、装饰绘画系师生等。当时参与这项任务的同学们专业知识尚显稚嫩,但也在老师的带领下,积极投身其中。他们主要承担一些辅助性工作,如协助绘制设计图等。“里、外的装饰都有咱们学院的功劳和心血。”冯梅介绍,人民大会堂的柱头由崔毅老师设计,染织美术系的老师们为地毯、窗帘等贡献了创意,陶瓷美术系的师生则不辞辛劳地辗转于江西景德镇、河北邯郸等地,为餐具、茶具的设计倾注心力。冯梅为学院师生参与了这些宏伟的工程而倍感自豪。

在冯梅看来,那个年代,国家对衣食住行美化的方方面面,都离不开学院专业人才的参与。她感慨道:“新中国成立初期,商业尚未发达,实用器物、家具供应紧张,一个简单的白瓷缸都极为抢手。随着时代发展,设计才逐渐受到重视。而中央工艺美术学院,正是在这一历史进程中,以专业之力为国家的建设添砖加瓦,为新中国的艺术设计事业奠定了坚实基础。”

以学科建设回应时代使命

冯梅回忆道:“彼时,装潢设计系成立了三个工作室:袁迈先生主抓商业美术,邱陵先生负责书籍装帧,装饰绘画则由张仃先生主抓。我其实更偏爱绘画,但还是选择了更具文化气息的书籍装帧专业。”

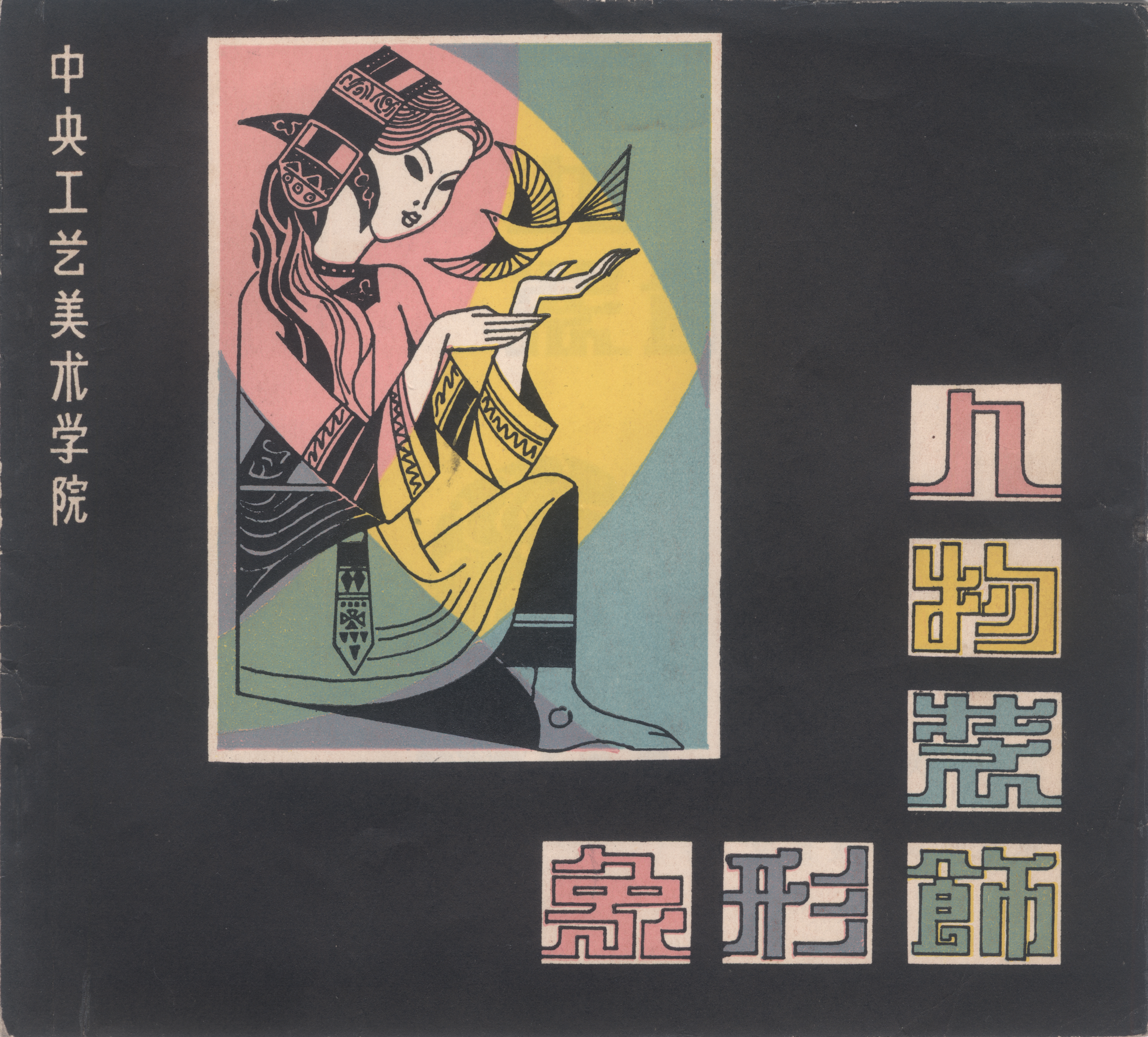

因在校表现优异,1961年冯梅顺利留校任教。她倾心教学,编写了数万字《装饰基础》教材,陆续出版《人物装饰形象》《装饰图案》《装饰人物造型》等专著,并参与合编《现代装饰画集》《自然、想象、设计》等画册。

冯梅坚持每次授课前重新撰写讲稿,精心准备图例与示范作品,还带领学生到动物园、公园、京剧院等地写生。“在课堂上,我常与学生一起为穿民族服装的模特写生,与学生一起创作;‘写生变化’阶段,我会手把手指导修改。这不仅保障了作品质量,也让学生作品多次集结成册和展出。”

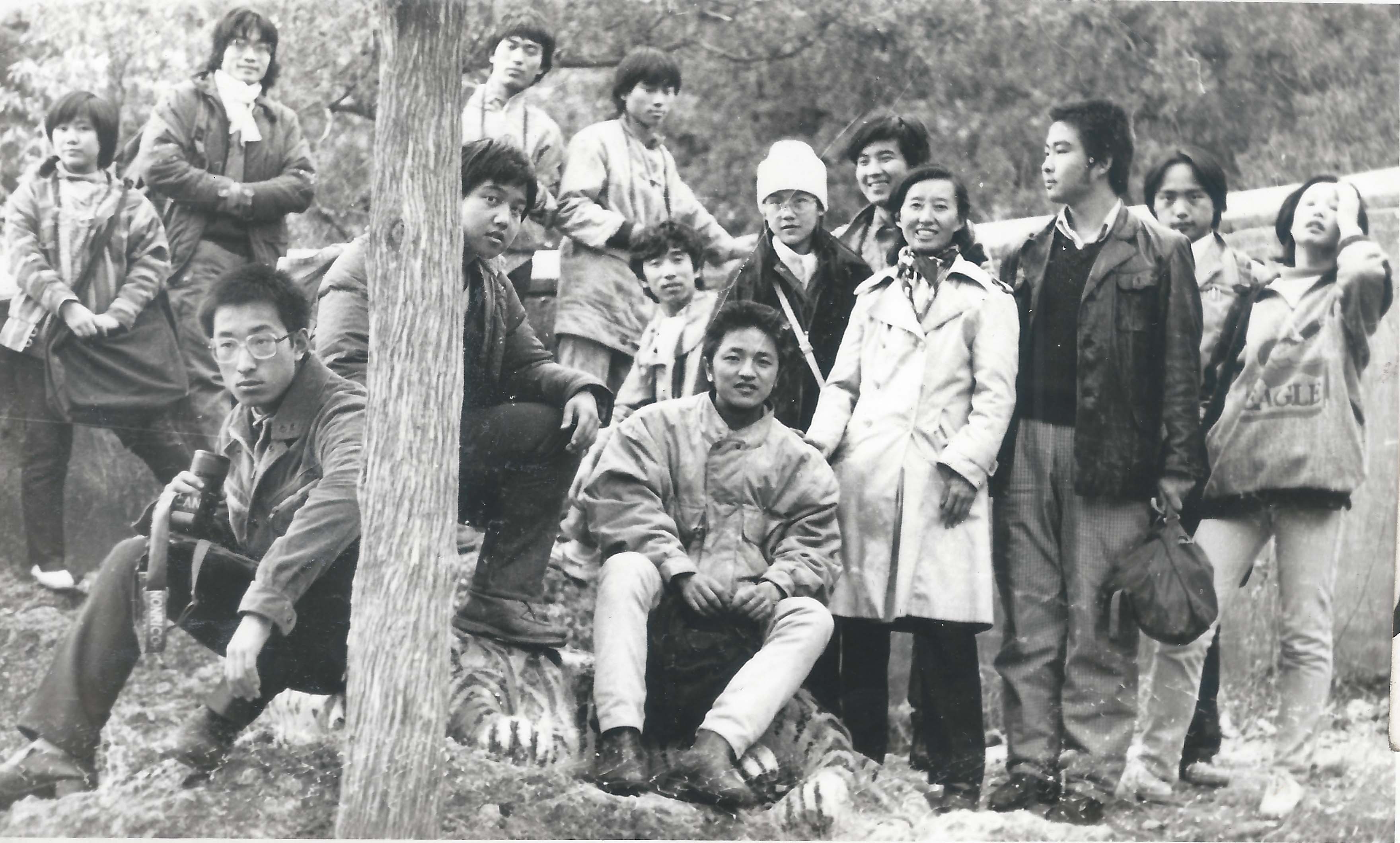

1987年,冯梅老师带领装潢设计系86级学生在潭柘寺写生留影

1990年代在给染织系学生讲评图案作业

《人物装饰形象》封面设计 1982年

2019年11月17日,清华大学美术学院为张国藩、冯梅夫妇举办了“天地人和——张国藩、冯梅教学回顾艺术作品展”。上世纪五十年代,张国藩和冯梅分别毕业于鲁迅艺术学院(曾留学于捷克斯洛伐克布拉格工艺美术学院)和中央工艺美术学院,后来一同在中央工艺美术学院从事创作与美术教育。他们不仅是生活上的伴侣、工作上的同事,也是事业上的合作者和艺术上的同行者。

这次作品展搜集、整理了夫妇二人创作的500余件作品,精选展出300多件,内容包括设计、工艺、写生、教学示范作品、绘画等,类型多样、丰富多彩。这些首次集中亮相的作品,不仅是他们这一生的创作与教学成果,更折射出新中国艺术教育发展的时代镜像。

天地人和——张国藩、冯梅教学回顾艺术作品展 海报

张国藩绘 瓷板画(为首都国际机场1号航站楼贵宾厅设计)

1995年冯梅参加捷克布尔基尼大学“中国书法与水墨画技法课”讲学期间与学生合影

开幕式上,捷克驻华使馆时任副大使Ivana Grollova向夫妇二人颁发“马萨里克银质勋章”,以表彰他们对中捷文化交流所作出的贡献。1975级学生杨胜咸现场赠与《师道楷模》篆书作品,表达学生们对恩师的敬意与祝福。

清华美院时任党委书记、现任院长马赛在展览开幕致辞中表示,两位教授走出了一条中国传统艺术的创新之路,作品成为学院风格的重要组成部分。他们对待教学认真严谨,撰写的教学文论成为中国高等艺术教育的重要教材,为学院的学科发展和理论体系的建设作出了重要贡献。他们把艺术家小我的艺术理想和国家大我的社会需求相融合,实现了一代艺术家的追求。

融入国家艺术工程的学术担当

繁忙的教学重任之余,冯梅以敏锐的时代触角深耕艺术创作,积极参与重大展览活动、公共场所的装饰设计,其作品频频亮相国内外重要展览并屡获殊荣。

1959年,全国政协礼堂壁画任务下达,中央工艺美术学院壁画与书装专业的师生分赴少数民族地区采风。冯梅第一次离开北京,深入祖国西南边陲的云南红河哈尼族地区。她回忆那条通向村寨的险峻山路时,仍心有余悸:“当时去一个村寨写生,路经一条山涧,我们需沿着只有二、三十厘米宽的狭窄山崖行走,稍有不慎便会跌入湍急的河流。我和同学手挽手、紧贴石壁,一步步蹭了过去。”

1962年,冯梅同系里的老师们一道前往京郊燕翅写生。“盘坐在山顶崖边,我全神贯注地勾勒着远方层叠的梯田与静谧的村落。彼时山高风急,画板随时有被掀翻的危险,我只得紧紧按住它,顶着呼啸山风作画。”冯梅回忆时带着笑,“写生收尾返京时,我的脸已被风吹日晒成皲裂的‘花脸’了,心底却藏着对艺术的炽热与执着。”

1974年,赴京郊十渡写生时,冯梅在山头用钢笔淡彩画山下的“秋场”。待收笔,才发现身子已在山风中蜷缩近一日,周遭景色与光影流转,皆被她凝于笔端。可久坐致腿部僵麻,她起身时站立不稳,险些滚落山下,半晌才慢慢缓过劲来。而这幅画,便是被张仃先生肯定并当场记录下构图的作品《京郊十渡秋场》。

1959年在云南写生,与56级同学乔十光和夏云合影

1977年 在广西南宁办短训班期间留影(左边立者为吴冠中,前排坐者左起:梁速征,阿老,柳维和。后排左起:权正环,冯梅,陈菊盛)

1995年 冯梅与常沙娜一起观看作品

冯梅的经典创作不胜枚举:珐琅画《圣境》以流光溢彩的工艺,再现东方美学意境;《国粹系列四幅》通过国宝、民艺、京剧、灯节四个维度,解构传统文化精髓,以艺术之笔为传统赋新;砂纸水粉画《生机》借粗粝质感,捕捉改革开放初期农村集市的蓬勃气象,定格时代的鲜活脉动;丙烯画《结晶》以几何韵律,演绎科学与艺术的共生关系,让理性与感性在画布上交融;《崛起》更以史诗笔触,记录港澳回归、中国正飞速崛起的时代强音……

尤其值得一提的是,她与张国藩教授联袂创作的壁画《天地人和》,将“天人合一”的中国哲学智慧融入其中,这幅作品参加了“全国壁画大展”并获佳作奖。这些跨越材质与题材的作品,既彰显着学者型艺术家的文化担当,也烙上了当代中国发展的时代印记。

《国粹系列之一:国宝》木板珐琅画 70x70cm 1991年

《国粹系列之二:民艺》木板珐琅画 70x70cm 1991年

《生机》木板 砂纸 水粉画 120x60cm 1987年

《天地人和》张国藩与冯梅合作 2003年

壁画稿 纸本 水粉 73.5x152cm

冯梅始终强调中国传统艺术的根基作用:“一谈到我们中国的优秀传统设计,我总是激动不已。”爱国之情体现在点滴之间,无论是在教学中坚持山水写生,还是坚守书法与线描传统,这都是对祖国的深情告白。她坚信:“一个艺术家若想达到国际顶尖水准,必须掌握中国传统艺术功底,再融入新观念,才能真正立足。”这段话语,也映照了她一生的艺术追求。

采访团队与冯梅教授合影

本文特别致谢:审校 | 郭秋惠 张京生

出品 | 清华大学美术学院融媒体分中心

专题策划及统筹 | 柴鑫萌

采访及文案整理 | 柴鑫萌 付卓凡

撰稿 | 揭明玥

图片提供 | 张丹

拍摄与视频剪辑 | 侯俊夕 罗玉萌

图文编辑 | 陈洁

审核 | 王晓昕