经学校教学委员会2025年第2次全体会议审议和网上公示,清华大学2024年度教学优秀奖表彰名单公布,美术学院推荐的董素学、金纳、魏二强、周艳阳四位教师荣获“清华大学2024年度教学优秀奖”。

清华大学从2017年开始设立“清华大学年度教学优秀奖”,面向全校在职任课教师,每年评选一次,以表彰在年度教学工作中深受学生欢迎和同行的好评,学生评教排名前5%,且在教学创新方面有突出贡献的教师。截至目前,美术学院荣获该奖项的教师共有41人次。

董素学:深耕陶艺教学,传承传统工艺

董素学是美术学院陶瓷艺术领域的骨干教师,长期致力于传统陶艺与现代教学的融合创新。在 2024 年度,他主讲的 “陶瓷艺术(1)”与“传统陶艺(3)” 课程在全校课程教学评估中表现优异,学生评教排名进入前5%。

董素学认为,怀敬畏之心对待每一堂课,同时要有慈爱的温度,坚持因材施教,感恩教学相长。在知识讲授的同时,注重课堂的互动性,通过提问、讨论、实践学习等方式,营造主动参与、积极探索的课堂氛围,知识在润物细无声中便内化为能力,助力学生未来的学术发展。“传统陶艺(3)”专业课程教学工作中,聚焦传统陶艺的精髓,他带领学生研习历代经典陶艺作品的制作工艺,将传统技艺与现代设计理念相结合,让学生在传承中创新,在创新中传承。“陶瓷艺术(1)”作为全院学生的选修课程,通过拉坯成型等实操训练,注重传统工艺和现代美学的融合认知,培养各专业学生的创新意识、专注力和定力,为后续专业学习提供多维度的学术营养。

金纳:以美育心,探索传统绘画教学新路径

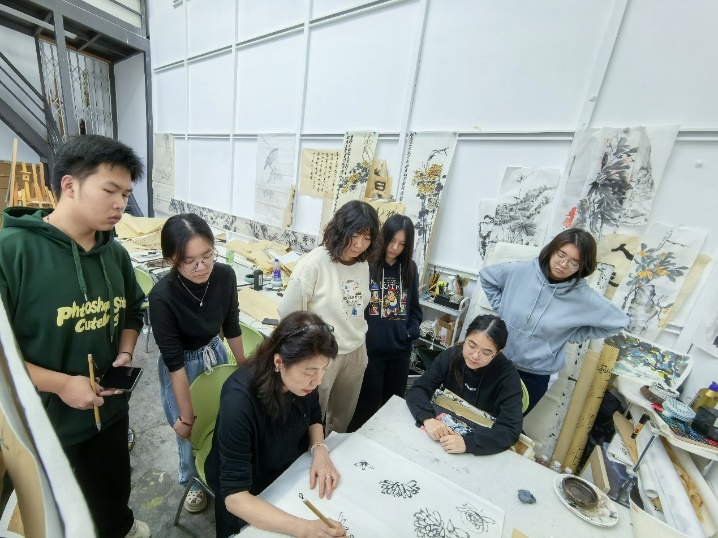

金纳在美术学院承担多门绘画基础课程教学工作,2024 年度主讲的“白描” 与 “笔墨基础(2)”课程深受学生喜爱,学生评教均进入前5%行列。

“白描”课程作为中国传统绘画的基础,金纳通过系统的教学体系,让学生掌握以线造型的艺术语言。从临摹经典白描作品到写生实践,逐步提升学生的造型能力与艺术审美。她认为,中国花鸟画不仅是艺术载体,更是中华文明的具象表达。通过讲授梅兰竹菊,学生不仅能习得传统绘画技法,更能领悟画中蕴含的天人合一的哲学思想与人文精神。

“笔墨基础(2)”进一步深化学生对笔墨技法的理解,引导他们在笔墨运用中体会中国传统绘画的精神内涵。金纳始终坚持示范教学,在笔墨的勾皴点染间,将绘画技法倾囊相授。通过现场示范,学生能更加直观地感受笔墨的要求,从起笔的力度到行笔的韵味,从线条的变化到墨色的层次,每一个细节都能清晰展现,使教学的专业性与深入性得以充分体现。此外,他还会带领学生走进美术馆,领略更多风格的绘画作品,以此开阔学生的视野,增强创作的信心。

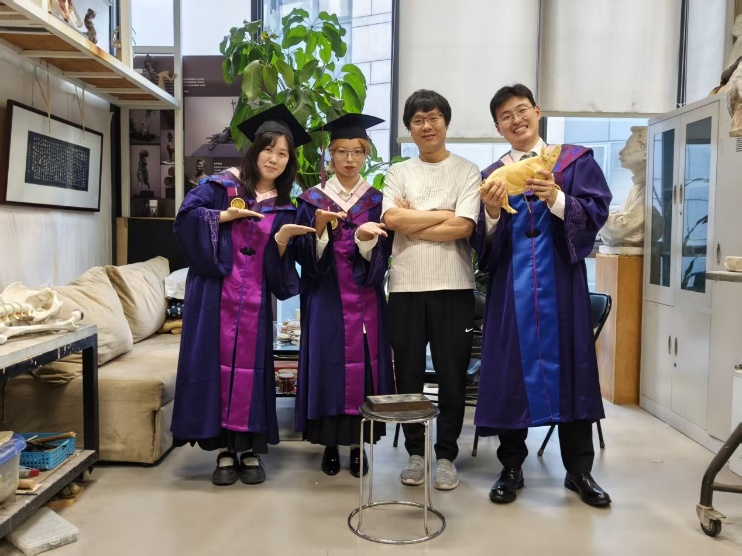

魏二强:聚焦实验雕塑,培养创新实践能力

魏二强在雕塑教学领域颇具影响力,2024年度主讲的“实验雕塑(3)”与 “浮雕(2)”课程在学生评教中表现突出,均进入前5%。

魏二强认为艺术教育的核心挑战是为学生培养起自主建构能力与创造力,在艺术的不确定性中保持思维,尤其面对信息碎片化与技能实用化倾向日益严重的现实,独立性是未来发展更重要的素质。他在教学中以两条主线推进:系统性思维与实践分析训练,以及感知、个性的释放与创造力的激发。

“实验雕塑”课程注重引导学生突破专业概念的束缚,鼓励学生从已有知识技能延伸到现实意义的思考,以内在思维与外在环境的深化结合为基础,以形式、材料、技术的自由尝试为助力,在实验性活动中探索艺术语言的更多可能性,这也在“毕业创作”中取得了成效。

在基础系统“浮雕”“艺用人体解剖”等课程的设计与教学中侧重原有概念的逻辑分析和整理,发展学生的形式思维和造型意识,从传统程序和方法的“是什么”向“为什么、如何、又怎样”继续深化,并形成可迁移的系统性认知能力。他认为,学院教育不能回避艺术感知的确定性概念和个人思辨,应促进学生在观察、分析、归纳等抽象结构化处理能力,避免陷入到现象模拟、技法堆积和感知力麻痹的循环。大学艺术基础课程不仅是传统的沿袭,写实课程应该是思维训练与实践体验紧密结合的重要环节。

周艳阳:创新展示设计教学,培养跨学科思维

周艳阳在展示设计领域有着丰富的教学与实践经验,2024年度主讲的“展示设计(2)”与“体验性展示设计”课程学生评教排名前5%,展现出卓越的教学水平。

基于建构主义学习理论,周艳阳构建了“问题唤起—探索思维—信息整合 —解决方案”四阶段教学流程,融合“展示设计十二步法”,通过真实项目驱动,激发学生的问题意识,引导其主动建构知识,掌握系统性设计方法,实现从创意生成到方案落地的有效衔接,提升教学与行业实践的一致性。

“展示设计(2)”课程围绕商业展示、文化展览等实际场景,培养学生的空间规划、视觉传达与展品陈列能力。她强调展示设计作为融合建筑、视觉、交互、媒体等多领域的跨学科方向,正随着数字化与新媒体技术的不断演进,经历从“传统展示”向“沉浸体验”的转型。

“体验性展示设计”则进一步聚焦观众体验,引导学生运用多媒体技术、互动装置等手段,创造具有沉浸式体验的展示空间。课程结合 “项目导向型学习”(PBL)理念,将建构主义学习理论的四阶段与展示设计的十二步实践路径整合,以学生为中心,围绕真实问题展开系统化教学,推动学生知识结构、专业技能与社会能力的协同发展。

信息来源|教务办

资料提供|董素学 金纳 魏二强 周艳阳

图文编辑|陈洁 罗雪辉

审核|王晓昕