清美沙龙由清华大学美术学院党委主办,学院分工会承办,旨在促进教师学术交流和思想碰撞,搭建沟通交流平台,已形成多学科学术交流的常态化机制,加强了师德师风建设,成为清华大学美术学院面向未来、凝聚共识、推动创新、坚持奋进的切实举措。

2025年夏季,清美沙龙邀请了清华美院文化传承与创新设计研究所科研员温博、故宫博物院研究馆员闵俊嵘、中央美术学院教授杨宇、庭院营造与瓶花陈设研究学者徐文治与师生们做了主题分享。

温博 清华美院文化传承与创新设计研究所科研员

5月15日,美术学院文化传承与创新设计研究所科研员温博以“青梅乡创计划——艺术乡建的政产学研创实践探索”为题展开讲座,系统梳理清华美院近年来围绕乡村振兴开展的“艺术嵌入”路径,并聚焦“青梅乡创计划”的最新实践成果,探讨艺术如何在地方文化建设中发挥可持续作用。

清华美院艺术赋能乡村振兴的行动实践,从最初以平面设计与文创产品为先导,为乡村建立基础识别系统与品牌形象的视觉赋能策略;到以艺术家驻地与村民共创为特征,推动雕塑、装置等艺术景观与乡村环境深度融合,形成具有传播力的文化IP,带动文化认同与经济收益;再到当下更注重以内容建构和产业协同为导向的复合模式,构建集艺术、设计、教育、传播于一体的多元合作生态。

“青梅乡创计划”作为美院面向乡村的实践平台,也展示了教学成果转化的可能路径,项目通过“学生团队+乡村场景+产业孵化”的路径,打造“艺术+消费”的新型接触场景,为青年创作者提供从灵感生成到市场转化的孵化空间。结合美育课程开发、闲置空间再利用等形式,探索艺术教育在地化、标准化与常态化的落地机制,逐步形成完整的“政产学研创”协同体系。

温博展示了“五一”期间由学院与北京市昌平区兴寿镇联合主办的 “山水兴寿,五一漫游”兴寿文化生活节系列活动。活动涵盖青年原创市集、节气主题展览、乡村沙龙与研学课堂等板块,初步实现艺术实践从“短期驻留”到“常态共生”的转变,且已吸引政府、企业、文创品牌等多方关注与合作邀约。

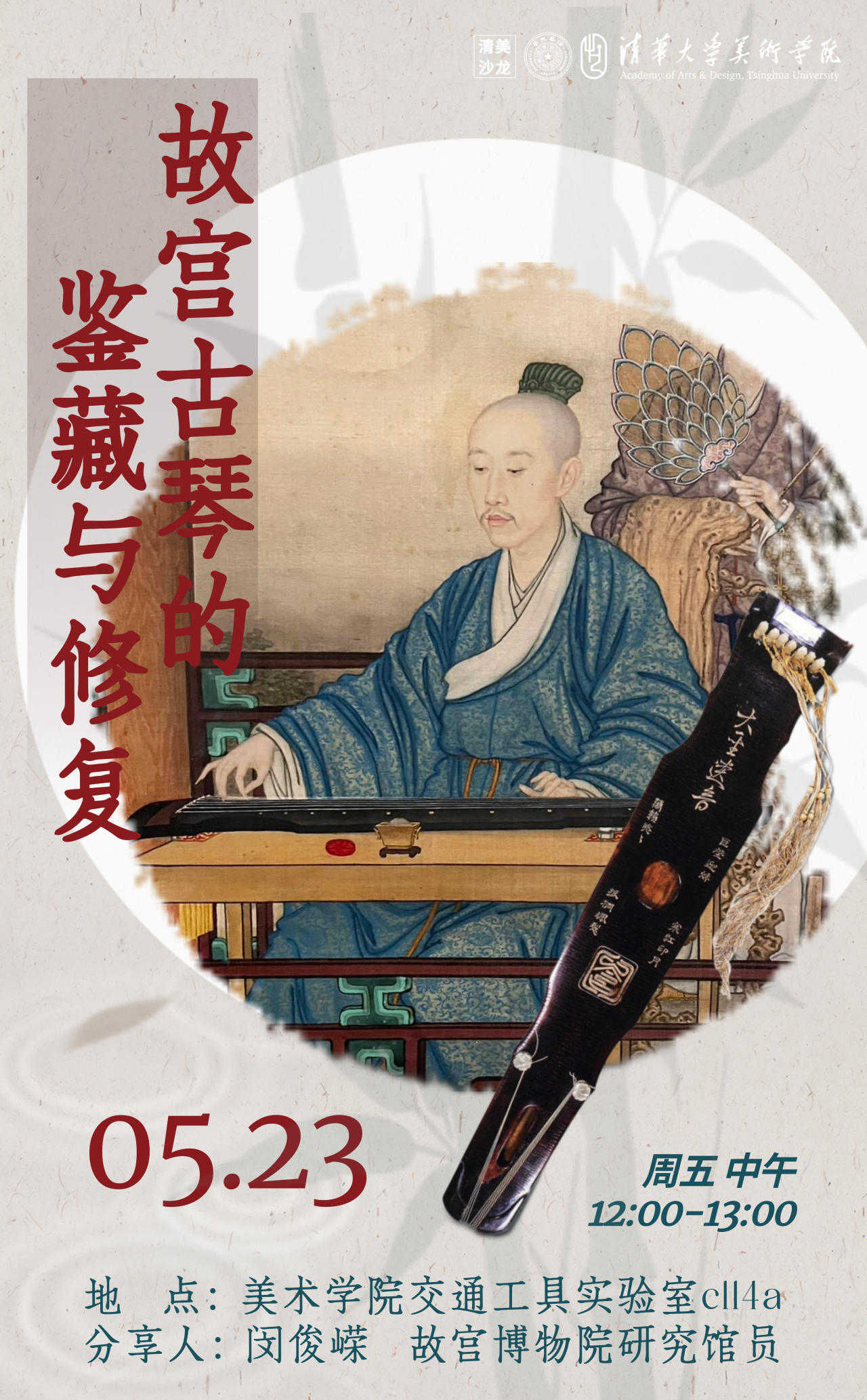

闵俊嵘 故宫博物院研究馆员

5月23日,故宫博物院研究馆员闵俊嵘专家带领观众走进故宫馆藏古琴的奥秘世界。88张历代珍琴静守宫墙,其中46张文人琴承载着文人雅士的精神图腾。如今古琴已经成为外事活动的国礼之音,明代“蕉林听雨”琴更以仿生蕉叶造型惊艳世人,起伏的底板如叶脉延展,堪称中国古典造琴美学的巅峰之作。这些琴音承载的不仅是技艺,更是中华民族的千年精神图谱。

这些古琴的再度现世,离不开文物修复师毫厘必较的匠心修复。从清宫造办处的漆艺世家,到今日109人组成的“文保修复部”,故宫文物修复师的师徒名录刻于木牌,百年技艺在刀笔间流转。为复刻谭嗣同故居古琴,团队用桐木、鹿角霜和天然漆的管孔状结构,在声学共鸣中追寻历史余音;而琴身“护轸高于琴轸”的设计,更暗含东方哲学——舍形取意,以拙护珍。

而对于文物修复师来说,古琴修复更是一场传统技艺与现代科技的对话。自然形成的梅花断纹需百年沉淀,清代工匠却以针尖在漆面刻画仿断纹,暗藏人工与天工的博弈。今日的故宫文物修复师们则手握科技利刃:用CT扫描精准透视琴身结构;用热裂解检测仪破解漆料密码;漆色控制更是精妙入微——古漆干燥10年方达稳定色泽,修复师需精准预判10年后的色彩轨迹并付诸实践。

杨宇 中央美术学院教授

5月29日,中央美术学院教授杨宇在清华美院材料制造实验室分享了他的设计实践与教学心得,聚焦于如何将传统文化元素融入当代公共空间设计,并以圆明园系列改造项目为例进行了生动阐释。

近年来,杨宇老师与中央美术学院圆明园研究中心团队完成了多个小型空间提升项目,致力于探索如何将传统文化精髓,以符合当代审美与价值观的方式融入空间设计,避免文化表达的沉重感,使之更易被大众理解和接受。比如,团队提取圆明园三孔桥、大水法的意象作为空间符号,并选用清代宫廷画作进行现代处理,营造出兼具文化韵味与现代感的三孔桥和大水法文创餐饮空间,核心是“点到即止”,不过度解读,让空间本身传递文化气息;文创展示中心则提取了圆明园“买卖街”文化的“冲天牌楼”和“凉棚”元素,将建筑内四根结构柱转化为抽象化的牌楼意象,并在顶部搭建了一个大型木质构架象征凉棚,形成了强烈的空间标识和轻松氛围,同时墙面运用了基于清代“门票”设计再创作的、色彩明快的圆明园景点插画,吸引了大量年轻群体。

成功的文化空间设计是跨学科协作的成果,杨宇老师的实践充分展示了设计师如何作为桥梁,让厚重的传统文化在当代公共空间中焕发新的生命力,为公众创造既有文化底蕴又舒适宜人的场所。

徐文治 庭院营造与瓶花陈设研究学者

一束枯莲蓬斜倚素瓶,三两桃枝探向虚空,在徐文治手中,残花朽木皆化作时空的刻度。5月20日,一场瓶花艺术之旅,在满室清寂中叩响了当代人的精神桃源。

徐文治讲述了传统文化的复兴首先在续古,而续古的基础便是扎实深入的研究。中国瓶花区别于其他插花的核心内容在于:瓶隐、怜生、共美、和融。

瓶花的“瓶口是桃花源的入口”,以陶渊明《桃花源记》为引,瓶花便是文人所有美好愿望的集合。当代人插花,常困于追求视觉奇观,却忘了出发点是惜花、怜花,徐文治提出的“怜生”哲学向听众传递出“插花是用艺术放大刹那的美”的境界。而“共美”则了颠覆传统花器认知:“共美即破除雅俗之障。”他强调当代瓶花应回归生活现场——办公室的玻璃瓶,便可承载“让美向下扎根”的使命。“古人以瓶花连接四时,我们借其弥合精神断层。”瓶花可以是凡尘生活的诗意注脚。

徐文治以瓶花为舟,以草木为语言的疗愈,终将在每个参与者心中长出新的春天。

活动组织|美术学院分工会

活动统筹|夏欢

海报设计|夏之薇

文案 | 摄影 朱滢 赵晓爽 余佳忆

图文编辑 | 陈洁

审核 | 王晓昕