以艺术之力塑人塑神塑魂——清华大学宜兴社会美育实践

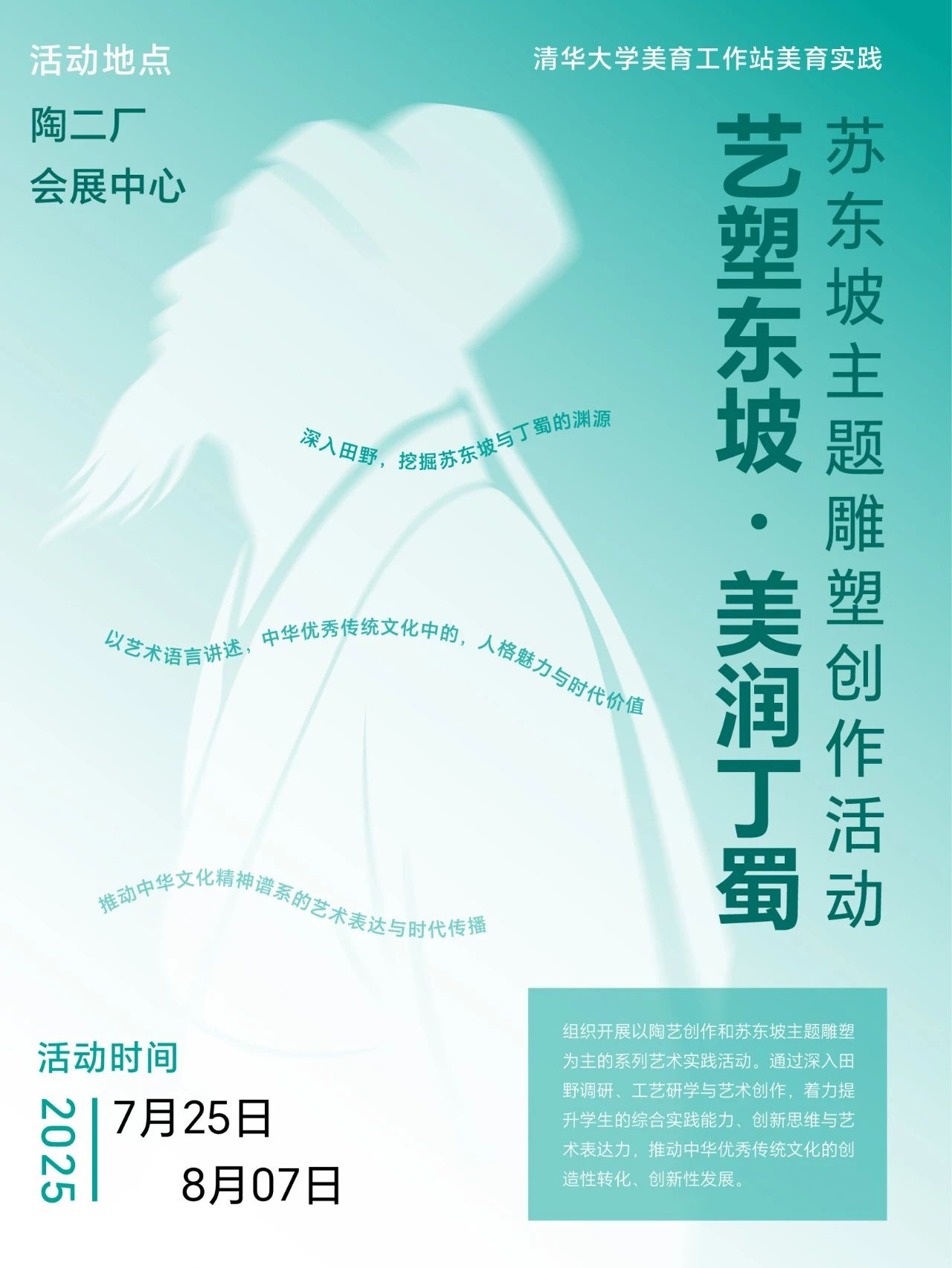

7月25日至8月7日,清华大学“艺塑东坡·美润丁蜀”社会美育实践活动在江苏宜兴丁蜀镇举办。此次活动由清华大学美育工作站(宜兴)、清华大学美术学院团委与丁蜀镇人民政府联合主办,通过“塑人、塑神、塑魂”的系统探索,为高校服务国家战略、助力文化传承创新提供了鲜活样本。

塑人:于平凡中发现艺术力量

“塑人”作为此次实践的初心,旨在通过艺术赋能确立个体价值,让公众掌握“艺术地生活”的思想工具。8月3日,陶二厂会展中心的“与美同行”写生雕塑创作观摩活动颇具深意。清华美院师生以本地环卫工人、保安等“平凡榜样”为模特,用宜兴紫砂泥创作真人比例肖像雕塑,创作过程向公众开放,引发广泛关注。

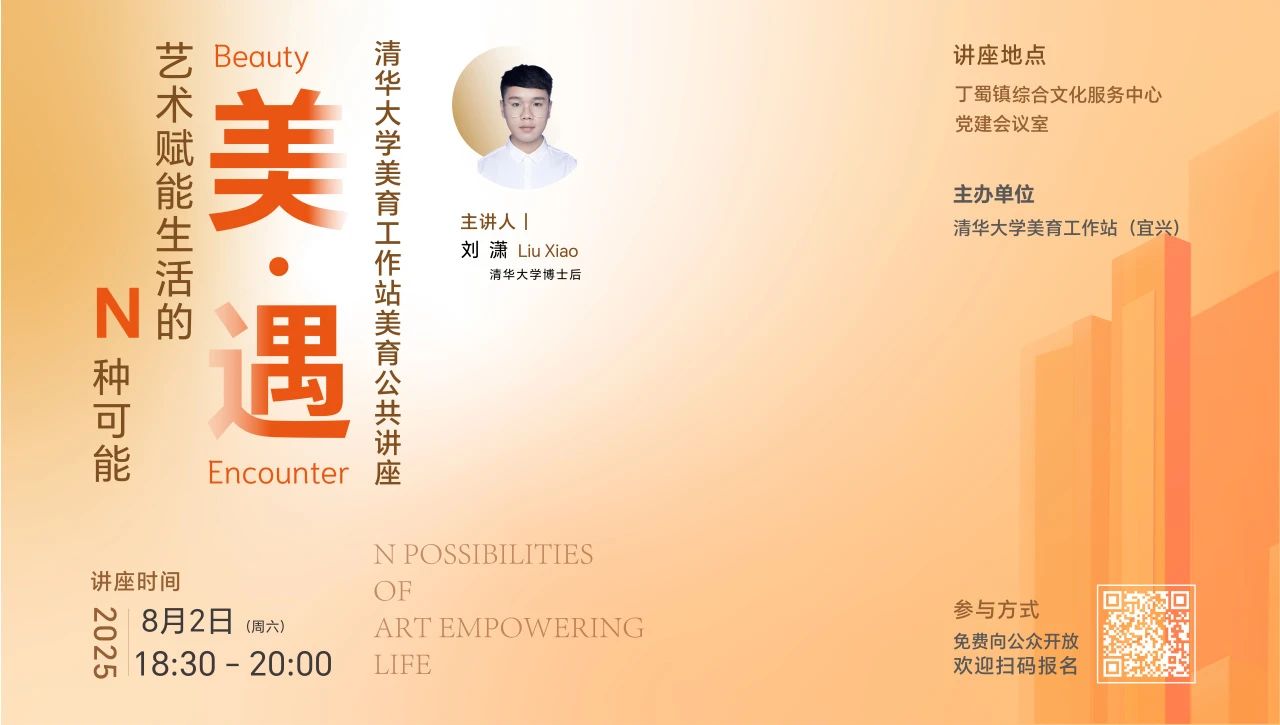

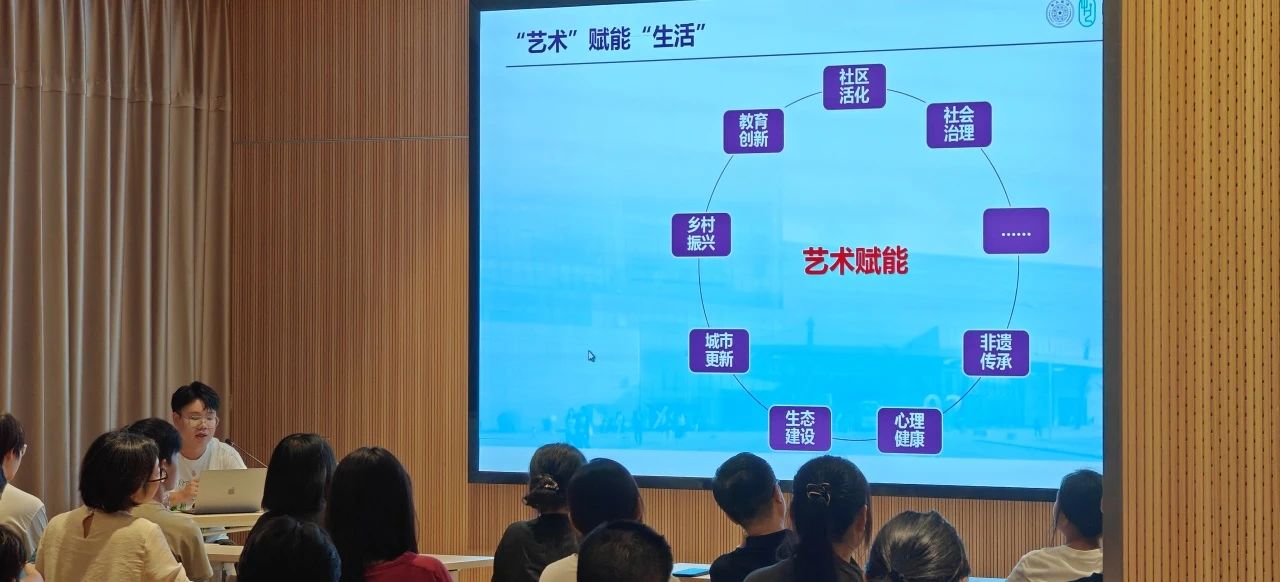

在艺术家与劳动者的相互凝视中,保安的坚毅、环卫工人的风霜被定格为艺术形象,彰显“平凡中的不凡”。师生边创作边讲解的互动形式,打破了艺术的神秘感,让市民真切感受到艺术与生活的紧密联系。而此前一天,清华美院博士后刘潇主讲的“艺术赋能生活的N种可能”公共美育讲座,更从理论层面打破“艺术即消遣”的认知,阐释艺术作为认知工具、联结媒介的社会功能,推动美育成为全民可参与的公共事业。

塑神:在古今对话中探寻文化新声

“塑神”维度聚焦历史文化核心精神的传承与创新。在陶二厂文化街区,清华美院党委副书记马文甲带领同学们开展的“艺塑东坡”创作营,将目光投向“苏东坡”这一文化符号。通过田野调研与工艺研学,同学们深刻体会到东坡精神与宜兴风土人情、匠人精神的深度融合,将这份感悟与紫砂泥的“泥土温度”、当代青年的理解相熔铸,创作出系列“东坡意象”雕塑与陶艺作品。张倍凡同学用当地出产的紫砂泥做苏东坡塑像时,前来参观的孩子问这是哪位诗人?张倍凡给她做了解答,“感觉好像种子落进了土里”。

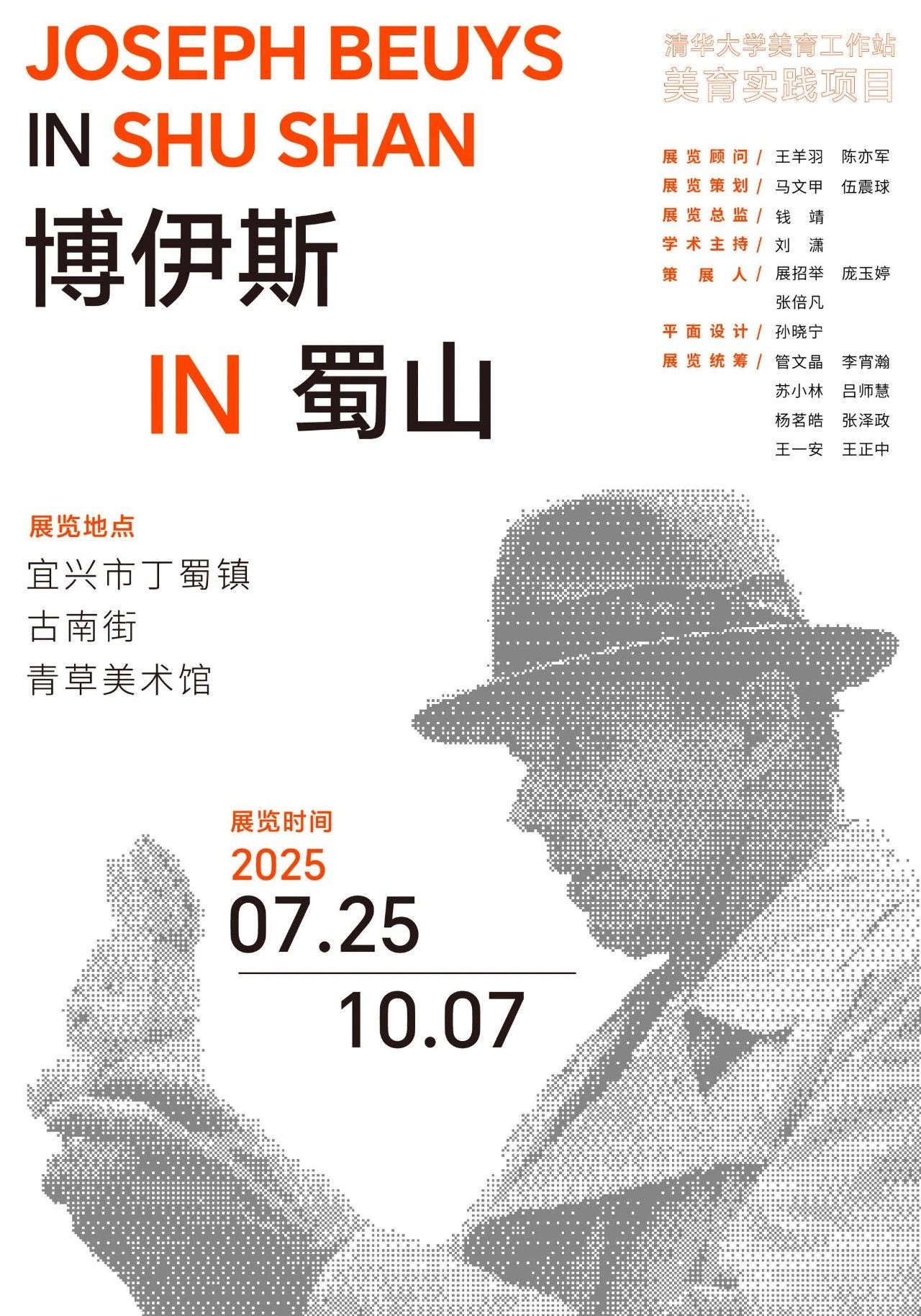

与此同时,“博伊斯IN蜀山”展览在青草美术馆举办。由清华美院硕士生、博士生策划的这一展览,将德国先锋艺术家约瑟夫·博伊斯的“社会雕塑”理念引入紫砂文化街区,让“人人都是艺术家”的理念与“江南匠作精神”碰撞出火花,为本土文化注入国际视野,搭建起当代艺术与非遗的对话桥梁。

塑魂:校地联动共筑文化自信

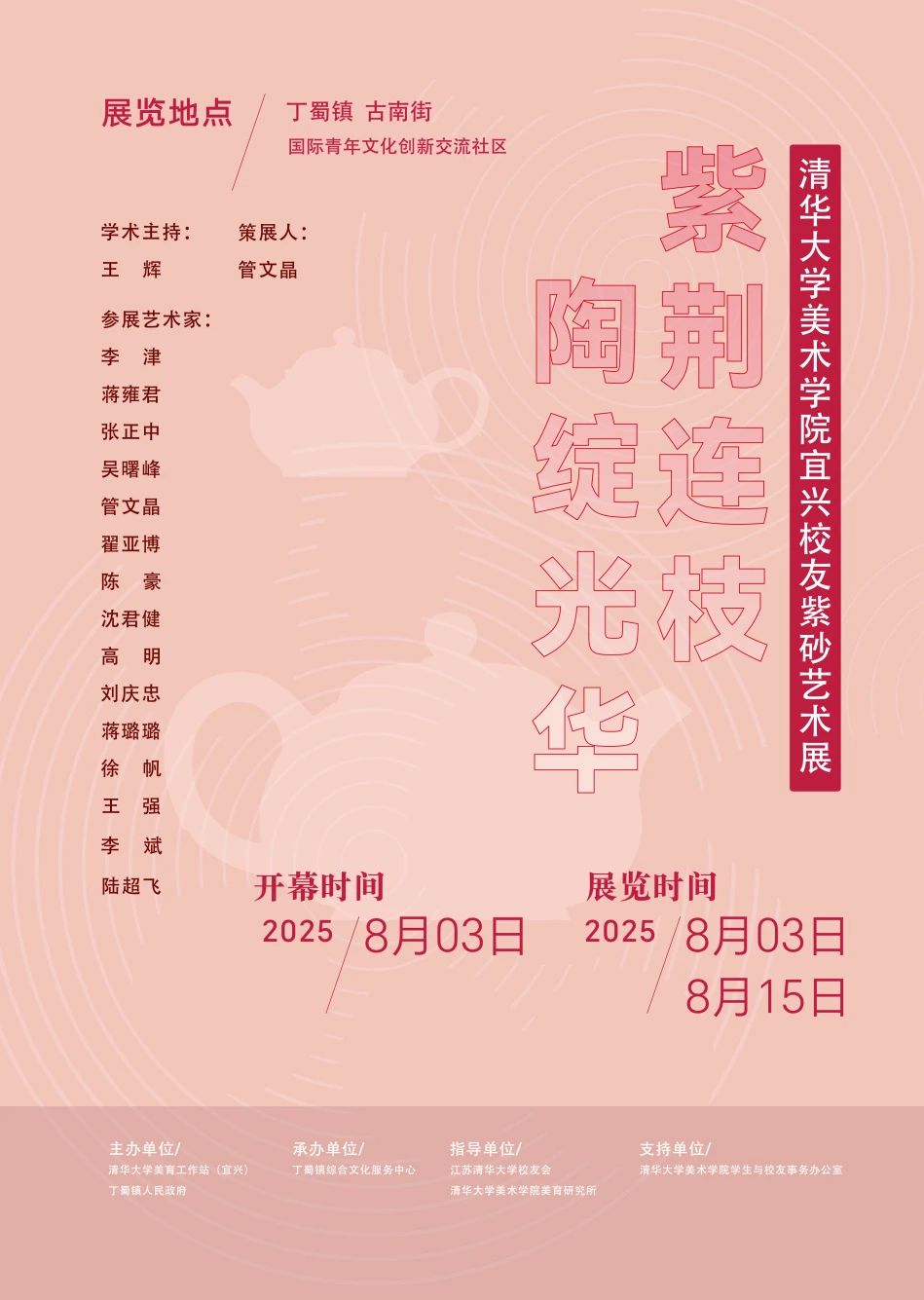

“塑魂”作为实践的最终目标,通过构建开放共享的文化场域,铸造地方文化自信。“紫荆连枝 陶绽光华——清华大学美术学院宜兴校友紫砂艺术展”集中呈现14位校友的紫砂力作,展示“学院精神”与“陶都技艺”的交融成果。在校学生的青春探索与校友的成熟创作交相辉映,勾勒出跨越代际的“清华-宜兴”艺术传承创新脉络。

活动期间,清华大学党委副书记、副校长白本锋,清华美院党委书记覃川一行专程到宜兴调研并慰问师生,高度肯定学子扎根基层、以艺术服务社会的实践精神,勉励大家为中华优秀文化传承创新贡献力量。

江苏清华校友会名誉会长、南京市政协原副主席鲍永安,江苏清华校友会名誉会长、江苏省发改委原副主任、一级巡视员高清,江苏清华校友会副会长兼秘书长、夏航集团董事长夏兰等参加调研考察。

此次思政实践活动超越了单向“艺术下乡”,构建起多方参与的“文化场域”。传统文化在新的语境中实现了落地生根,青年学生也在服务社会与回应群众关切中体悟到“艺术为人民”的时代使命,彰显了清华美院学子在推动文化自信建设与艺术服务社会中的责任与担当。

对同学们来说,这是将课堂知识转化为实践能力,深化对“艺术何为”认知的成长之旅。李宵瀚同学表示,“做劳模塑像时,捏着泥,仿佛摸到了他们在街里、厂子里使不完的力气和巧劲。”王正中同学总结:“我们塑造的不只是人物,更是艺术服务社会的坐标系。”

而对丁蜀镇而言,不仅收获了高水平艺术成果,更激发了文化自信。这场高校与地方的“双向奔赴”,为新时代高等院校服务社会、传承文脉提供了富有生命力的范本。

图文提供 | 王亚琦 张倍凡

图文编辑 | 陈洁 罗雪辉

审核 | 王晓昕