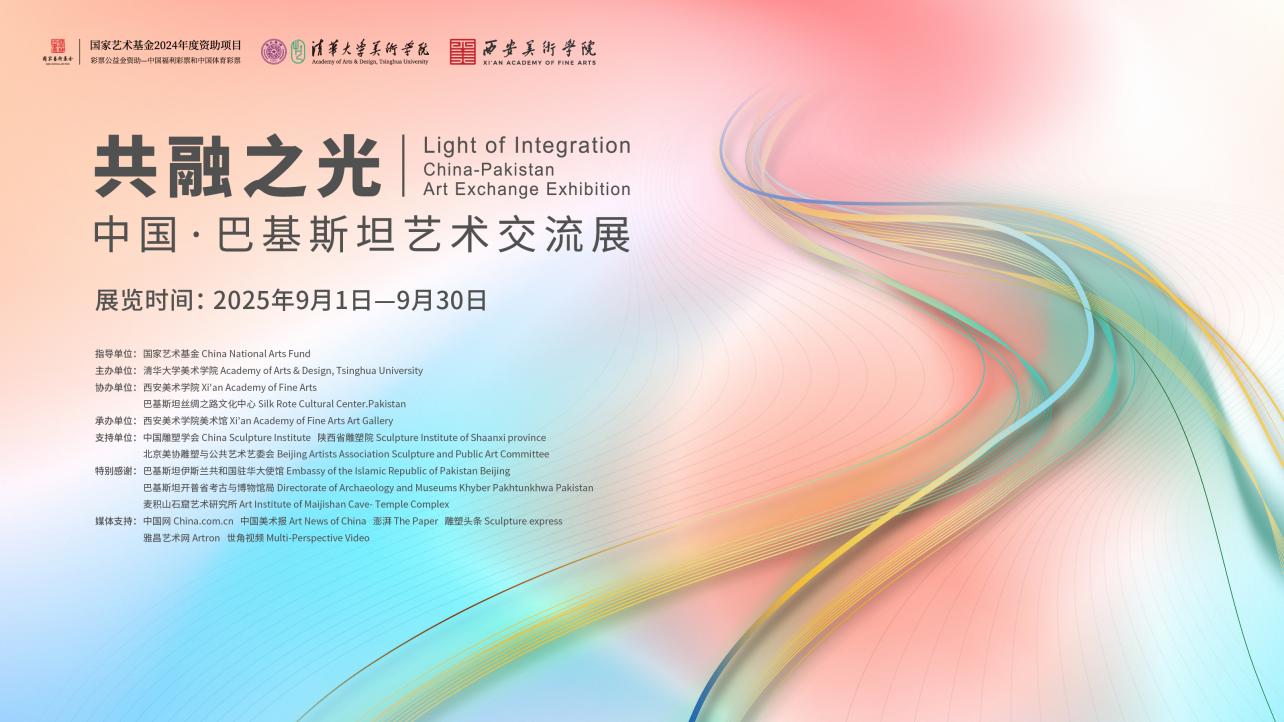

2025年9月15日,“共融之光——中国·巴基斯坦艺术交流展(西安站)”在西安美术学院美术馆A馆开幕。

展览由中国国家艺术基金资助,清华大学美术学院主办,西安美术学院、巴基斯坦丝绸之路文化中心协办,西安美术学院美术馆承办,并得到巴基斯坦伊斯兰共和国驻华大使馆、中国雕塑学会、北京美协雕塑与公共艺术艺委会、陕西省雕塑院的支持。

出席展览开幕式的嘉宾包括:巴基斯坦丝路文化中心负责人赛义德·贾马尔·沙,中国雕塑学会秘书长孙振华,西安美术学院院长朱尽晖,中国雕塑学会副会长殷晓峰,中国雕塑学会副会长冀少峰,西安美术学院学术委员会副主任王志刚,清华大学美术学院副院长董书兵,中央美术学院雕塑系主任张伟,中国美术学院雕塑与公共艺术学院副院长余晨星,天津美术学院造型艺术学院副院长谭勋,广州美术学院雕塑与公共艺术学院副院长陈宏践,鲁迅美术学院雕塑艺术学院院长洪涛,四川美术学院造型艺术学院院长唐勇,湖北美术学院雕塑与公共艺术学院副院长谭炜,上海大学美术学院副院长翟庆喜,天津美术学院造型艺术学院雕塑系主任赵展,四川美术学院造型艺术学院雕塑系主任龚吉伟,清华大学美术学院雕塑系副主任冯崇利,中国雕塑学会副秘书长花春江,河北美术学院常务副校长张建敏,中央美术学院教授殷双喜,中央美术学院雕塑系教授孙伟,中央美术学院教授刘礼宾,清华大学美术学院教授马天羽,广州美术学院教授陈克,鲁迅美术学院教授鲍海宁,景德镇陶瓷大学教授宋伟光,《美术》杂志社学术交流部主任杨灿伟,响堂山石窟研究院学术院长赵立春,敦煌研究院麦积山石窟艺术研究所美术研究室主任唐冲,甘肃省美术家协会雕塑陶艺艺委会顾问段一鸣,广西壮族自治区美术家协会雕塑艺术委员会副主任魏杨博文,河北美术学院雕塑与公共艺术学院院长甄亚雷,河北美术学院雕塑与公共艺术学院副院长张华,西安美术学院教授石村、吴昊、周俊玲、范淑英等。新华网、雅昌艺术网、雕塑头条等媒体朋友。西安美术学院副院长雷晓辉主持开幕式,共逾300人出席了活动。

西安美术学院院长、陕西省美术家协会主席朱尽晖在致辞中指出:在西安秋高气爽之时,“共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 拉开帷幕。西安作为丝路起点,文明悠久、交流繁盛,古有丝路驼铃将雕塑语言与光影结合,今有各国艺术家齐聚。此次展览深嵌丝路文化脉络,每件展品皆兼具高艺术价值与文化分量,既呼应中巴过往的友好情谊,又展现当下文化发展的鲜活面貌,为两国人文互鉴注入新动能。

中亚五国艺术家代表,乌兹别克斯坦艺术家联盟主席瓦利霍贾耶夫·易卜拉欣向“共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 主办方及参展嘉宾致以问候,称能参与这一文化盛事倍感荣幸。他表示,此类展览既是艺术家的相聚,更是文化对话平台与思想交流、视野拓展的契机,有助于增进理解、加强尊重、开辟合作前景。易卜拉欣希望以此次展览为起点,开启国家间长期合作,期盼此类活动未来在中亚举办,以进一步促进中外交流合作。

朱尽晖(左)和瓦利霍贾耶夫·易卜拉欣致辞

中国雕塑学会会长曾成钢通过视频,向 “共融之光 — 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 的开幕送上祝贺。他指出,雕塑作为跨越语言与国界的艺术形式,有力推动了文明互鉴与文化共生。此次 “共融之光 — 中国・巴基斯坦艺术交流展”,紧密联结西安古丝路起点与当下国际文化交流。相信这一系列展览活动,将进一步推动中国与丝路沿线国家的文化交流与合作,并开创更加开放、博远共生的领域。

景德镇陶瓷大学主持行政工作副校长吕品昌在 “共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 开幕之际发表视频讲话。他指出,此次 “共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” ,堪称一场兼具深度与广度的艺术思想盛宴。展览组织环环相扣,议程设计科学合理,既通过多元展品搭建起艺术对话的桥梁——从巴基斯坦的传统细密画到中国的写意山水,不同风格、不同语境的作品碰撞交融,尽显两国艺术的丰富内涵;又依托交流环节层层递进,不仅系统梳理了中巴艺术交流的历史脉络与当下成果,更清晰指明了未来双方艺术研究与合作的方向。

中国雕塑学会副会长、四川美术学院院长焦兴涛发表视频讲话,向 “共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 的开幕致以热烈祝贺。他表示,在古丝路起点西安,该展览的启幕,是 “一带一路” 倡议下人文交流、文明互鉴的艺术诠释。“共融之光” 展追溯中巴以犍陀罗艺术为纽带的渊源,借雕塑荟萃两国匠心,践行 “美美与共” 愿景,让雕塑成为不同文化间的情感纽带与对话场,绘就 “相知无远近” 的画卷。他还指出,中国美协雕塑艺委会与四川美术学院将持续支持中巴艺术交流,愿与各方携手,推动中国雕塑立足本土、面向世界,为全球艺术繁荣与文明互鉴发力。

曾成钢(左)、吕品昌(中)、焦兴涛(右)发表视频讲话

中国雕塑学会副会长、清华大学美术学院副院长董书兵作为本次展览的国家艺术基金交流推广资助项目的主持人,对“共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)”的开幕深感荣幸,他指出,西安作为古丝路起点与终点,有多元文化交融传统,此次合作源于跨时空文化共鸣。中巴以丝路为纽带,在艺术领域有深厚对话基础,展览以 “共融之光” 诠释两国友谊,助力文化在交流中焕新。董书兵感谢巴基斯坦对犍陀罗艺术数字项目的支持,并认为犍陀罗到麦积山的艺术演变是文明交融的见证。他表示,中巴美学共鸣延续了丝路精神,展览弘扬了优秀文化,他衷心祝愿展览圆满成功。

巴基斯坦丝路文化中心负责人赛义德·贾马尔·沙阿在致辞中指出,作为“共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)”展览的巴方艺术作品筹办人,他对出席展览西安展开幕式深感荣幸。他提及,两千年前丝绸之路不仅传递货物,更承载智慧与技艺;如今,在展厅中,艺术重新解码历史基因,这种跨时空的创造性转译是文明对话的鲜明体现。沙阿赞赏展览对古今艺术对话的创造性呈现,认为其为中巴艺术家提供了展示才华的平台,也对深入洞察两国文化风貌,凸显文化交流对巩固双边合作起到了关键作用。他指出,中巴关系深厚且多元,此次展览为深化双边关系提供宝贵契机,艺术搭建的交流桥梁在未来将持续发展。

第十七届王子云艺术展评审委员会主席、景德镇陶瓷大学教授宋伟光在 “共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 启幕之际表示,本届活动不同于以往,“共融之光” 展将犍陀罗艺术与中国石窟寺艺术同台呈现,虽跨时空、跨文化,却同属东方艺术与中外交流艺术,它落地古都西安、聚焦西安美术学院,堪称艺术盛会。他指出,这一盛会折射出西安美院立足传统艺术教育、放眼全球文化、以当代思维开展艺术创作与传承创新的理念。此外,这场展览不仅让中国进一步读懂巴基斯坦艺术的独特魅力,也让巴基斯坦拓宽了了解中国艺术的视野,为两国艺术领域挖掘了更多合作可能,也让中巴文化交流在思想共鸣中走得更深、更远。

西安美术学院学术委员会副主任、王子云艺术研究中心主任王志刚致答谢辞,他代表活动执行委员会,向 “共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 的开幕致贺,并欢迎了中外嘉宾,感谢了支持方。他指出,该展作为国家艺术基金支持项目,聚焦中巴传统艺术与当代创新的交融互鉴,彰显艺术促进民心相通的独特力量。

在传承与创新上,他认为展览既回溯犍陀罗艺术与中国文化融合的历史脉络,传承丝路艺术互鉴的传统;又以当代视角解读传统艺术语言,如将古代美学转化为当代视觉表达,为艺术创作者提供了“守正创新”的思路,让中巴传统艺术在当代焕新,也为跨文明艺术交流树立了范例。

西安美术学院雕塑系主任陈晓春向“共融之光 —— 中国・巴基斯坦艺术交流展(西安站)” 的开幕致贺。他认为,此次展览是中巴丝路艺术对话的生动缩影,更是跨越时空的文化纽带。展览精准锚定丝路艺术脉络,让观众直观看见丝路文化“各美其美、美美与共”的过往。他期望此次“共融之光”展览的落地,能为西安美院艺术交流教育,以及中巴雕塑事业交流发挥积极作用,推动两国文化在西安交汇碰撞。

董书兵(上排左)、赛义德·贾马尔·沙阿(上排中)、宋伟光(上排右)、王志刚(下排左)、陈晓春(下排右)致辞,

初萌(上排中)翻译

“共融之光——中国·巴基斯坦艺术交流展(西安站)”以“交融与对话”为主题,通过“犍陀罗”“麦积山”“共融之光”三大板块展开。数字犍陀罗艺术研究项目,这是中国高校首次以数字技术开展犍陀罗文化艺术遗产的系统性梳理与研究项目。“麦积山”单元以北魏至北周造像为脉络,展现中华文明的兼收并蓄;“共融之光”单元汇聚中巴两国160件艺术作品,涵盖绘画、雕塑、装置等多元媒介,展示两国艺术家在生活、思维等领域的深入考量与个性表达。

“共融之光——中国·巴基斯坦艺术交流展(西安站)”开幕现场

“共融之光——中国·巴基斯坦艺术交流展(西安站)”人员名单

总策划:朱尽晖

学术主持:孙振华

项目主持:董书兵

学术顾问:王志刚、刘晨晨

总策展:张敢

西安站策展:郭继锋、陈晓春、陈天祺

执行策展:邸琨、初萌

特邀顾问:马辉

文化顾问:李天铭、唐冲、王般若

展览执行团队:孙路阳、孔繁迪、李佳昱、毛禹、孟繁宇

展览设计:冯俊、赵建平

撰文 | 宋扶日

图片提供 | 项目组

编辑 | 陈洁

审核 | 王晓昕