“戍边战士陈祥榕为保卫祖国边疆壮烈牺牲。得知消息的母亲问的第一句话是,我儿子在战斗的时候勇不勇敢?‘问勇’因此得名,成为当代爱国主义精神的重要典范。”我们以新时代卫国戍边战士集体形象制作了这座雕塑丰碑,取名《问勇》,后续将安置在新疆和田的问勇路上。作品由清华大学美术学院雕塑系党员师生集体创作,设计制作这一作品的过程,本身就是最好的思政教育。9月7日,北京密云的一家石雕厂内,清华大学美术学院党委副书记马文甲看着眼前刚刚制作完成的雕塑。他的身旁,是几位在该厂区开展专业实践的雕塑系本科学生,以及参与雕塑创作的辅导员和研究生党员。

今年暑期,清华大学美术学院派出数十支不同主题、不同类型的实践支队,走出课堂,奔赴山海,让思政实践、专业创作与社会服务同频共振,圆满完成实践任务。

PART 01 高标准组织保障思政实践

近年来,清华美院根据清华大学关于开展思政实践课程的相关要求,在专业实践、社会实践的基础上,结合学院特色开设思政实践课,让思政成为美育的价值引领,让美育成为思政的有效抓手,将思政实践作为深化“大思政课”建设和“五育并举”的重要载体,回应国家战略、社会发展与人民需求,探索出了一条思政实践教学的新路径。

早在4月29日,清华美院便召开暑期思政实践工作动员会,明确以“中国式现代化”为核心主题,围绕改革开放、高质量发展、以人民为中心和党的建设四大板块,将思政实践与专业认知、国情教育紧密融合。

由清华美院党委书记覃川担纲思政实践课程总负责人,党委副书记马文甲担任总协调人,教务办公室全程参与。为做好今年的暑期思政实践课,美术学院抽调了董书兵、王晓昕、张宝华、李迎军、王辉、徐小鼎、刘北光、李飒、蒋红斌、陈洛奇、马森、叶健、刘利平、杨佩璋、高宗帅、焦阳等多位有经验的专业教师担任带队教师,组建16支实践队伍,带领216名2023级学生奔赴全国各地。

为确保课程质量,6月13日,清华美院组织集体备课会,为带队教师发放课程手册,逐一梳理各支队行程安排,互相提出意见建议,将实践主题明确为中华民族共同体、“一带一路”、文化强国、乡村振兴、新质生产力、生态文明等。

覃川逐一点评带队教师的实践计划,从行程规划、内容体系、安全保障等方面,鼓励同学们将思政实践与专业认知、专业引导相结合,做到“跳出专业看专业”,实现从不同角度加深对“中国式现代化”的认知和理解。

清华大学领导也始终关注美术学院师生开展思政实践的情况。其间,清华大学党委副书记、副校长白本锋赴上海、江苏等地实地调研,深入了解课程开展情况,高度肯定了学子扎根基层,以艺术服务社会的实践精神。

PART 02 在实践中筑牢文化自信根基

“在西北这条线路上,学生们看到的是中华文明和艺术的壮阔历程。”提起丝绸之路沿线专业考察课程,清华美院副院长董书兵感慨颇深。这门课先后入选清华大学首批思政示范课程和精品课程。

董书兵介绍,课程以“双线并行”的方式构建文化浸润场景,“人文线”串联陕西历史博物馆、敦煌莫高窟、麦积山石窟等文化地标,学生们沿途考察不同时代的雕塑、建筑、壁画,仿佛“通读了半部中国雕塑史”。“自然线”则依托戈壁、沙漠、雪山、丹霞等多样地貌,让学生在领略祖国壮丽山河和当代公共艺术的过程中,自然而然生发出民族自豪感。

在教学实践中,董书兵注重将爱国主义教育与传统文化研究有机融合,使课程的思政内涵在实践中不断深化。今年暑期,他带领学生走进中国工农红军西路军纪念馆,将古代匠人坚守文化的精神与革命先辈浴血奋斗的历史联结,学生们真切感受到,今日的美好生活是前辈付出汗水和生命建设与保护的结果。目前,该课程影响力已辐射至四川美术学院等多所高校。董书兵毫无保留地分享教学经验,推动更多高校开展传统文化浸润下的思政实践。

《无界》前合影

清华美院环境艺术设计系的“文化传承+红色教育”实践,同样为文化自信培育提供了鲜活样本。该系与山西长治潞城区合作建立实践基地,这也是清华美院首个校级实践教学平台。今年暑期,该系学生一方面深入考察唐宋元时期古村落、古建筑,近距离感受传统建筑的工艺之美,另一方面走进八路军总部旧址、百团大战首战遗址等,沉浸感悟红色历史。

“我们在山西长治,在对当地的古建筑进行测绘的过程中,无不对古人高超的艺术审美和匠心所折服,感慨中华文明、中华艺术的伟大。”清华美院环境艺术设计系主任于历战说,“我们将测绘数据、仿制模型等成果整理汇总并组织展览,在当地图书馆设立展馆免费开放,使更多的人了解其学术价值,感受中国古建魅力。此外,我们也考虑逐步将这些成果同当地文旅相结合,建设科普馆,让更多人了解这些伟大的文化遗产。”

山西长治实践

PART 03 与专业实践、社会实践同频共振

“思政实践课往往与专业实践、社会实践交叉,产生同频共振。在实践中,老师会带着学生一起参加劳动与创作制造,获得的感受是在课堂中体会不到的。这些‘真刀真枪’的作品不仅得到当地群众好评,更让学生明白,艺术不仅是审美,更是连接社会的纽带。”覃川说。

在新疆托里,清华美院学生以矿场废旧石料和机械装置废弃物为原料进行艺术创作,既践行变废为宝的环保理念,又提升雕塑材料创新运用能力;在江苏宜兴,师生开展“向劳动者致敬”活动,为当地劳模和普通劳动者塑造肖像雕塑,作品成为传播核心价值观的载体。更重要的是,学生全程参与各项“体力+智力”劳动,在与工人师傅的协作中体会“艺术源于生活”,真正理解“劳动创造价值”的深刻内涵。

在湖南桂阳,国画、油画、版画专业的师生深入古村、湖泊、山野写生,探索绘画语言,感受艺术魅力。他们在青砖黛瓦间触摸文化根脉,用画笔唤醒乡愁;于革命圣地汲取红色精神,让创作浸润信仰。青年学子以创作连接城乡,用专业服务社会,在乡村振兴的画卷中留下他们的时代笔触。

“楚南艺韵”2025年湖南桂阳绘画系实践支队合影

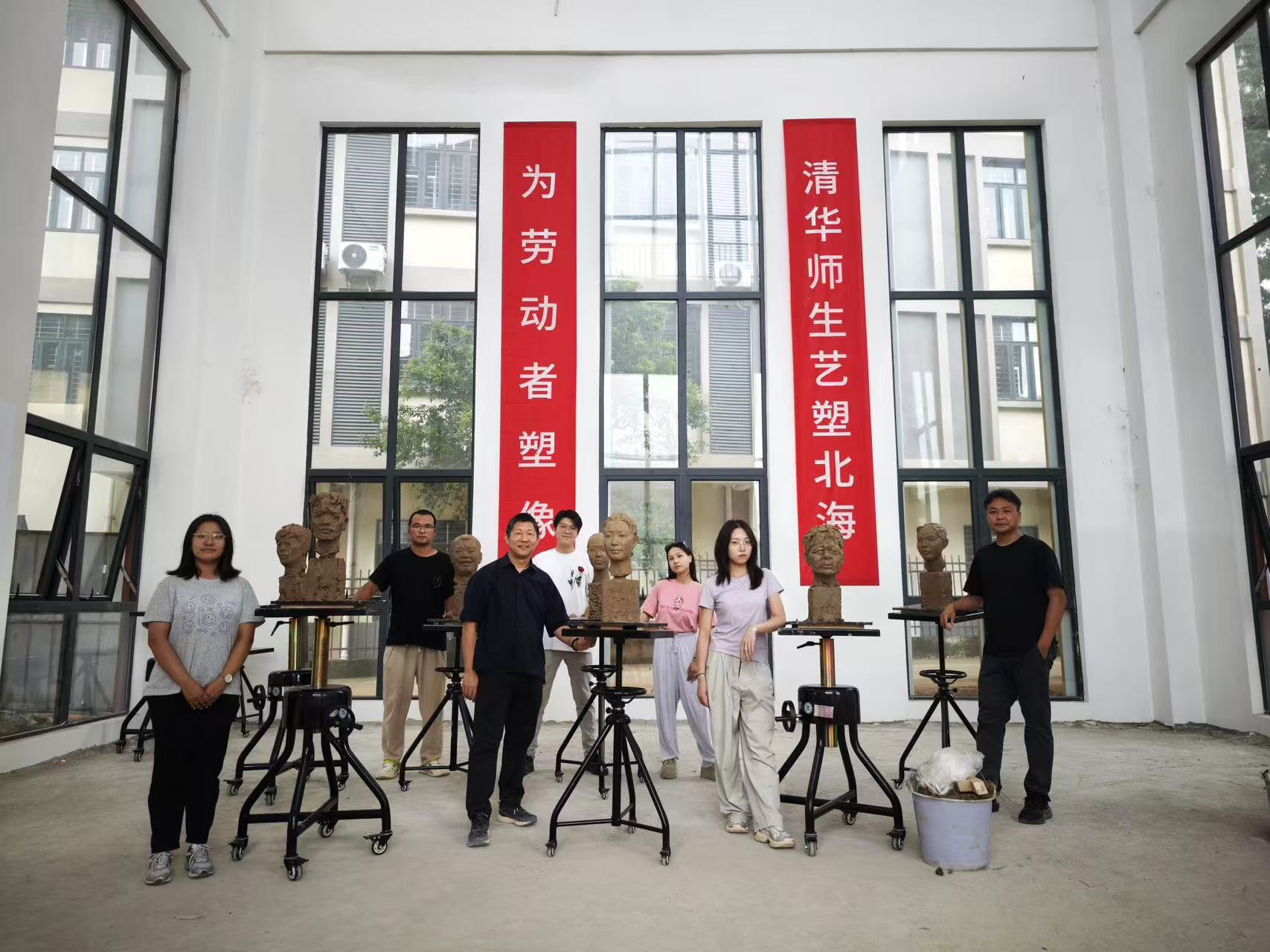

在广西北海,学院不仅与当地共建“本科生实践教学基地”,还联合广西艺术学院、湖北美术学院等高校的30余位青年教师和艺术家开展采风创作活动。在此期间,艺术家们以海洋文化、历史文脉与城市发展为主题,创作了涵盖雕塑、装置和公共绘画等形式的12组大型户外公共艺术作品,将其嵌入村落景观并回应自然生态。与此同时,学生们通过开展写生采风与田野考察、举办小型雕塑交流展等方式,促进艺术与自然、环境的对话,实现艺术与土地、生活的深度融合。

广西北海实践,为劳动者塑像

清华美院艺术史论系助理教授高宗帅所带支队通过对豫冀陕晋四省博物馆、文化遗迹、革命文物及非物质文化遗产进行实地考察,系统梳理了四省在传统文化现代转化中的实践成效,也在调研中发现当前存在的各种问题。其间,支队提出优化通用设计、推动博物馆资源流通共享、构建保护与开发平衡的文旅融合模式、规范数字化应用等建议。学生也都完成了扎实的理论文章。

在河南省开封木版年画博物馆学习调研(张乐晗 摄)

清华美院工业设计系学生顶着酷暑驱车百余公里,赴上海外高桥造船有限公司现场参观实践,并登上在建的国产大邮轮“爱达·花城号”。过程中,同学们深刻感受到大国重器背后的国家战略与中国制造力量,返程后围绕海洋战略、产业升级等主题开展研讨,撰写心得体会,实现“看、思、悟、行”的闭环。

助教唐心一表示:“学生从好奇到震撼再到深度思考的转变,正是专业实践、社会实践、思政实践融合的最佳成果。”

实践支队成员于“爱达 · 花城号”前合影

马文甲带队的宜兴“艺塑东坡 · 美润丁蜀”实践活动,从“塑人、塑神、塑魂”三维度推动文化自信落地。“塑人”通过为环卫工人、保安等普通劳动者创作紫砂泥肖像雕塑,让艺术贴近民众,彰显平凡中的不凡;“塑神”聚焦苏东坡这一文化符号,结合紫砂工艺创作“东坡意象”作品,实现与东方文人精神的隔空对话;“塑魂”则通过举办校友紫砂艺术展、“博伊斯IN蜀山”展览,搭建当代艺术与非遗的对话桥梁,让本土文化与国际视野碰撞。

清华大学党委副书记、副校长白本锋在调研过程中对此给予高度肯定:“这是用艺术传承文脉、筑牢文化自信的生动实践。”

宜兴实践支队合影

PART 04 思政 · 专业 · 社会实践 实现育人链条的深融互促

“样板房那么敞亮,自己家装修完却截然不同,原因在于设计师缩小了样板房家具尺寸;市民在某些公共空间被太阳直射,是为了平衡门面房需求减少了树木数量。”于历战说,“环艺系的思政实践,始终围绕‘设计为人’的核心理念展开。我们将思政教育融入专业课堂,引导学生思考‘装饰的限度’‘设计的温度’,培养其兼顾功能性与人文性的设计思维。”

这样的思考和实践贯穿清华美院的整个实践过程。云南省鹤庆县是银器金属工艺的繁盛地,工艺美术系师生多年持续在此开展实践,完善“专业服务地方、地方反哺教学”的良性循环机制,形成诸多“校地共赢”的成果。今年暑期,学生不仅发挥专业优势参与银器设计创新,还针对当地文旅发展需求,承担城市形象设计、文旅产品开发等任务,其成果得到当地政府高度认可。

清华美院党委副书记、带队教师王晓昕说:“这种实践并非一次性调研,而是通过长期合作让学生在解决地方实际问题中,深化对传统工艺传承的认知,同时提升产品设计、品牌策划等专业能力,实现教学相长、校地共赢。”

云南实践支队,同学们学习非遗技艺

清华美院的实践不止于此。视觉传达设计系教授原博带领由研究生与本科生组成的12人实践团队,分为4个设计小组,以浙江省常山县文旅资源为核心,以“田野调查+设计转化”的方式,系统化构建常山文广旅体创新设计矩阵。视觉传达设计系教授王红卫带领师生近40人,历时11天,深入云南红河哈尼族彝族自治州和曲靖市开展城市形象公益设计,为当地量身打造城市品牌形象体系。学生住在当地党校,通过所见所闻,直观了解党在干部教育、基层组织建设等方面的工作情况,深化对治国理政的认知。支队拓展实践维度,以本科生为主体,吸纳研究生及兄弟院校学生参与,除30余名院内本硕博学生外,河南大学美术学院师生也参与其中。在苏州的实践更是聚集了5所高校的力量,增强了育人效果。

浙江常山支队 大雨中师生们与村书记助理交流

赴西南联大蒙自分校旧址调研

清华美院工业设计系学生赴苏州阳澄湖,围绕乡村振兴开展调研。最初计划只是提出原则性改造方案,但与当地部门深入沟通后,大家主动将概念性设计完善为涵盖城市建设、工业产品优化、乡村环境提升等方面的可操作方案。短短两周,学生不仅提升了设计方案的落地性,更在主动对接社会需求的过程中,增强了服务乡村振兴的责任感。正如学生所言,“这种价值塑造比单纯的技能提升更可贵”。

清华美院在苏州相城区“美学提升 助力振兴”进村扎根行动中,联合中国美术学院、南京艺术学院等4所高校,分别奔赴相城区5个村庄开展实践。在相城经开区的实践中,学生围绕“工商旅融合”开展调研,为当地产业升级提出设计方案;聚焦“乡村文化传承与经济发展”,美院师生在三家村设计中融入稻田与村落元素,打造美观的乡村空间,构建“体现村落记忆与地方情感”的文化场景。学生龙依然表示:“乡村设计不能只谈美学,更要服务于文化传承和村民增收。”

苏州实践支队

在美育普及方面,清华美院师生致力于打破“艺术小众化”壁垒,让美育走进大众生活。宜兴实践中,清华大学博士后刘潇主讲《艺术赋能生活的N种可能》公共讲座,阐释艺术的社会功能;“与美同行”写生雕塑创作观摩活动向公众开放,师生为普通劳动者塑像时,边创作边讲解,让市民近距离感受艺术与生活的联系,推动美育成为“全民可参与的公共事业”。

清华大学未来实验室助理研究员焦阳带领的实践支队,通过深入调研残障群体在工作环境、信息交互中的真实需求,将设计主导权交还给残障人士,通过设计优化环境设施与服务流程,提升其就业尊严与社会融入感。他说:“本次思政实践深刻践行以人民为中心发展思想,不仅产出落地成果,还用实际行动诠释了‘发展为了人民、发展依靠人民’的理念。”

“同心圆梦”无障碍助残设计实践支队结题汇报合影

覃川说:“思政实践不是简单的走过场,而是要让学生在服务社会中理解艺术何为。未来,清华美院将继续深化思政实践创新,为中国式现代化建设贡献更多清华美院力量。”

信息来源 | 转载编辑自 大河美术报

记者 李向华 郑广伟 张雷

图文编辑|陈洁 罗雪辉

审核|王晓昕