再叠加态——马泉个展

展览时间

2025年10月18日——2025年11月23日

展览地点

汤湖美术馆1/2/3号厅

策 展 人 | 王心耀

学术主持 | 冀少峰

展览执行 | 柳国良

主办单位 | 清华大学美术学院 汤湖美术馆

承办单位 | 汤湖美术馆

学术主持

冀少峰

著名批评家。湖北省政协第十三届委员会常务委员,第十四届中国美术批评家年会轮值主席,中国雕塑学会副会长,中国文化艺术发展促进会当代艺术专业委员会副主任。文科教授二级岗。国务院政府特殊津贴专家。

未知的边界

读马泉的艺术

文/冀少峰

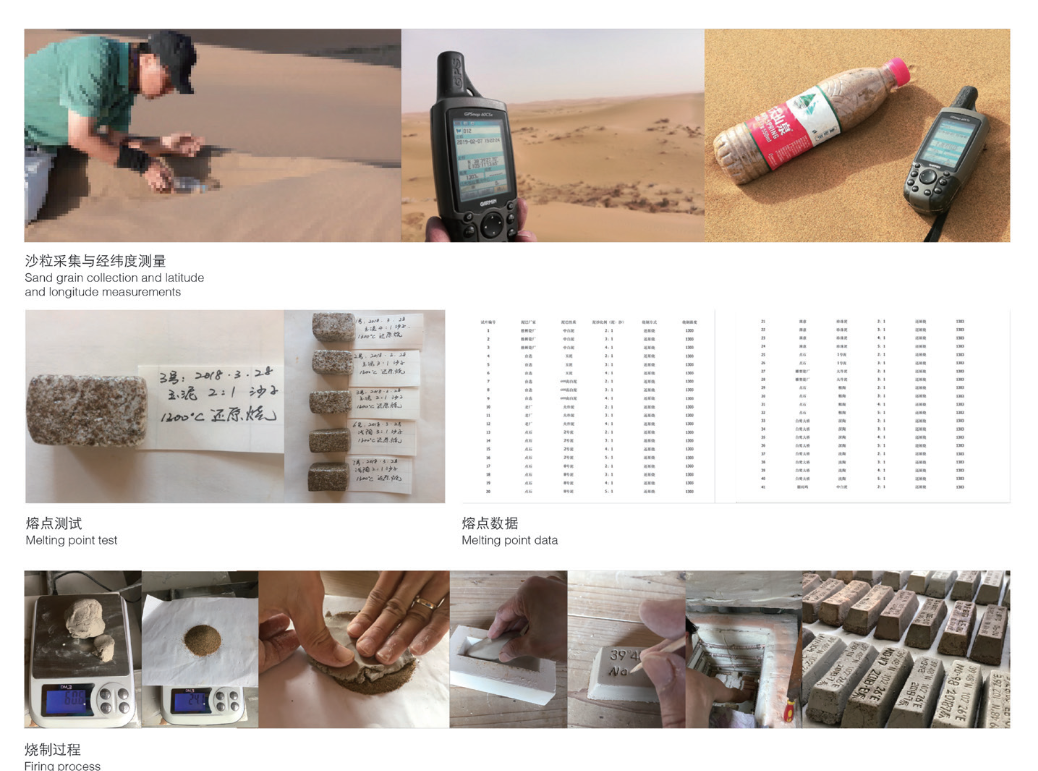

从2006年始至今,马泉每一年都要自驾车到沙漠探险,期间,经历过无数次的即将付出生命代价的传奇。可以不夸张地讲,马泉的艺术是他用生命的代价,驾车旅行谱写出来的。当那些浸润着他的生命、思想、才情、探险经历和田野考察般的手稿、文献、水墨、油画、铜版、瓷泥塑、声音、影像艺术以当代艺术展览的形式呈现给阅读者时,阅读者才惊讶地发现,原来马泉当代艺术知识生产的生成,艺术语言范式的通达,思想的汇聚与文化的交流,本身就是他在一次次沙漠之旅的极限挑战中,像极了一个中世纪孤勇的骑士般,把骑士文学、冒险代价、文化苦旅等尽情地释放出来给阅读者。

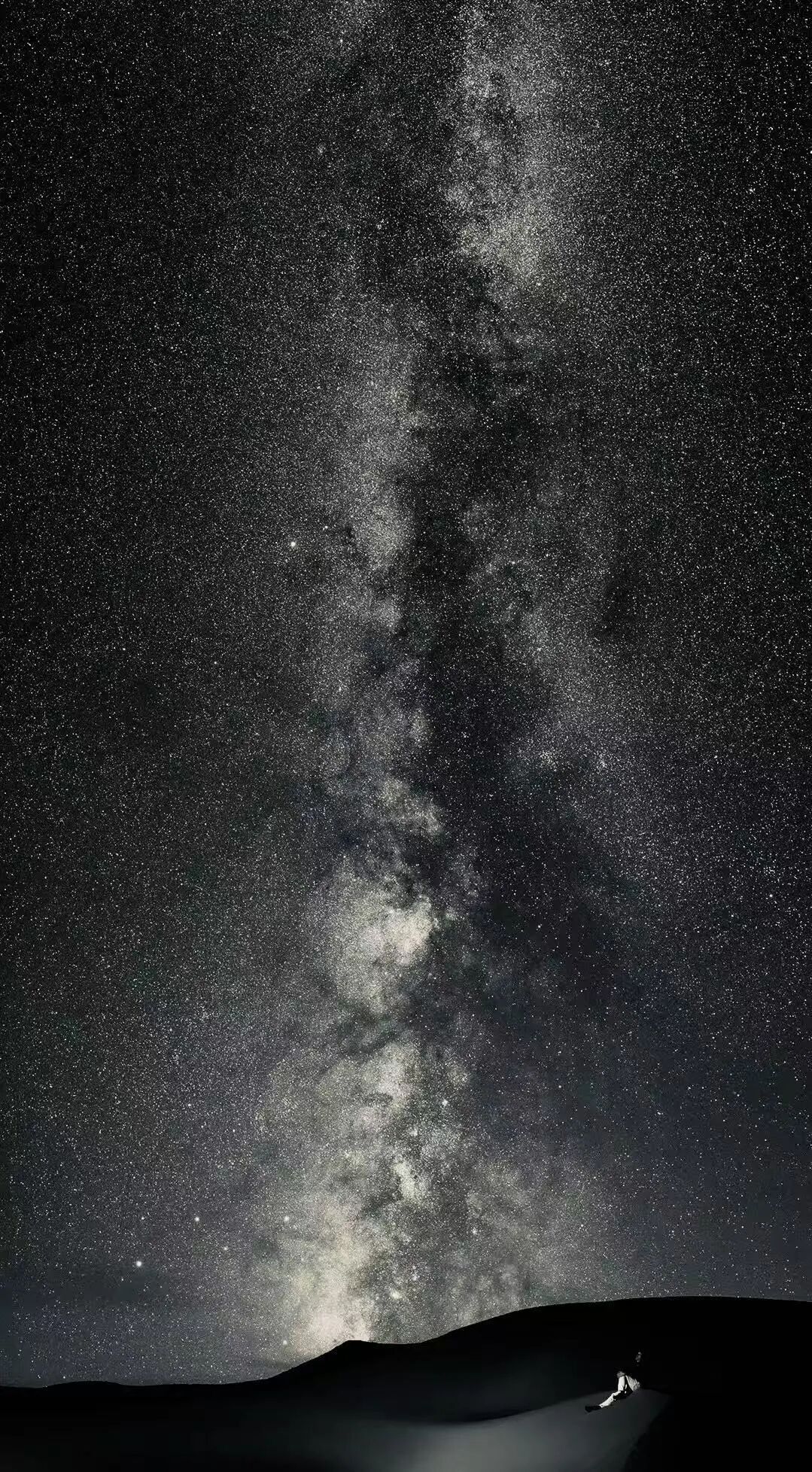

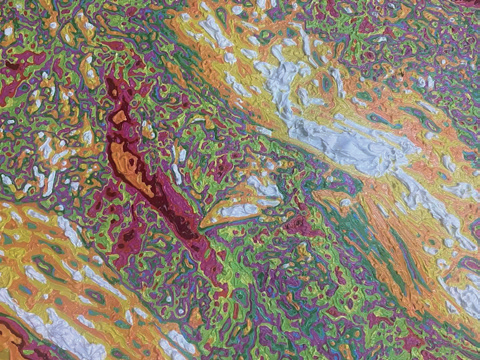

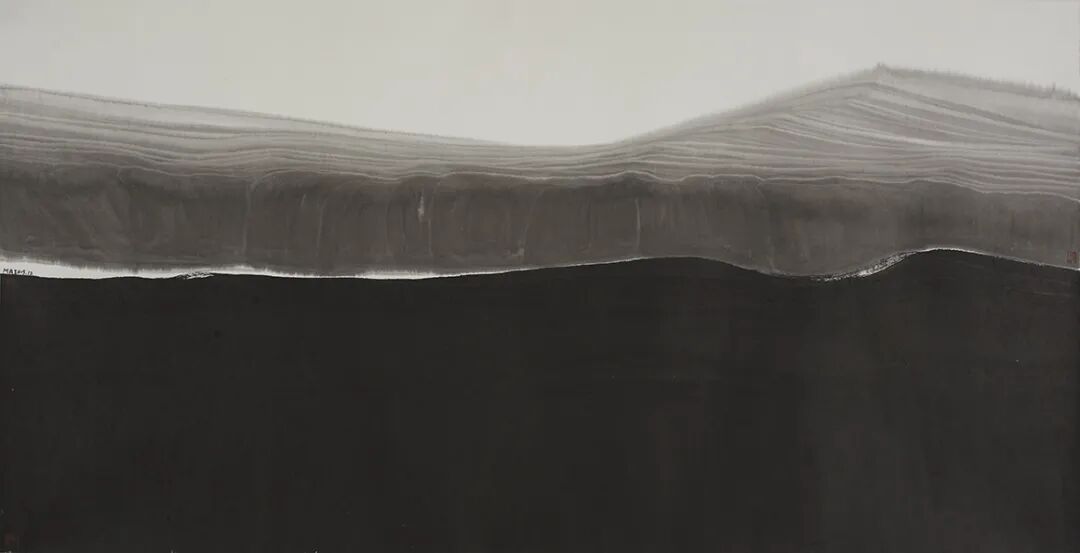

福柯把马泉的这类沙漠旅行概括为,确认空间所建构的社会关系和知识体系。而透过马泉对沙漠探险离奇经历的视觉讲述,阅读者认识沙漠的表述不仅发生了变化,而伴随着马泉那些既让阅读者激动不已,又令阅读者胆颤心惊的视觉图像表达,阅读者体验并感知到沙漠探险对于马泉而言,更像是一种沙漠空间地域美学,它们以一种美学面貌出现,浸润期间的是生命学、社会学、气象学、地质学、地理学、生态学的混搭与交融。透过马泉慷慨激昂而又悲壮般的视觉讲述,广阔无垠的沙漠既浪漫无比,又充满着无限的诗意和妄想。因为那里真真切切是一个充满着未知的、不确定的空间和未来。

沙漠探险虽然对于多数阅读者而言并不陌生,但经年累月持续进行不间断地对于沙漠的持续探险研究,而且把这种自驾游和沙漠探险“玩”成了艺术,的确不多见。

其实马泉把整个探险之旅当成一个永不谢幕的行为艺术过程。又以一种恢宏的混搭与综合气势,展现出自我对于沙漠研究的整体性概览。这是一个带有田野考察和知识考古的,具有艺术史编年特质的视觉呈现。

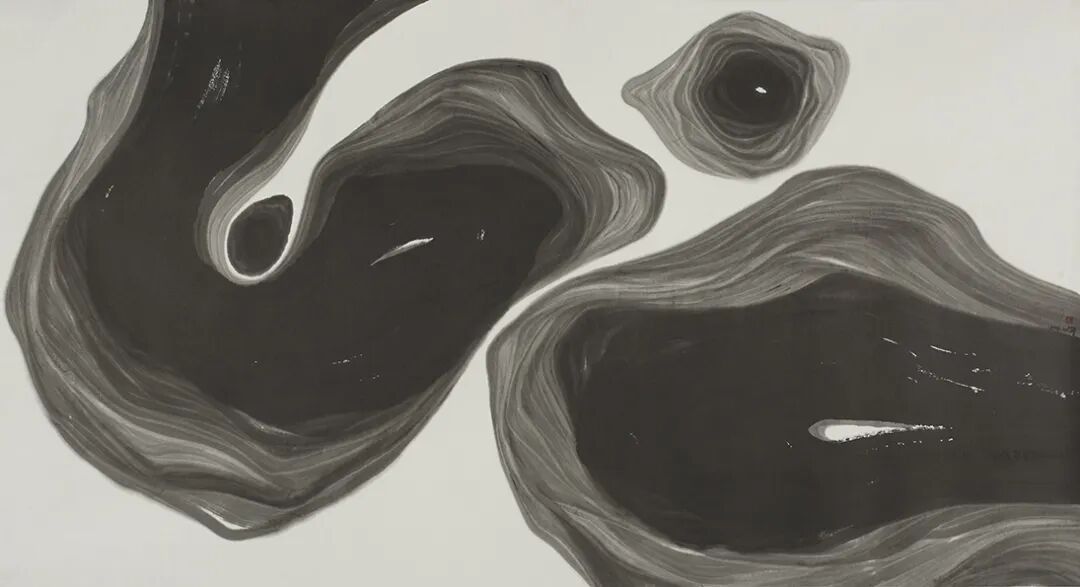

马泉的沙漠探险是和马泉的身体行动交互进行的,只不过穿越沙漠的骑士的马变成了现代交通工具——汽车,但马泉的身体既是客观的存在,又是实体的存在,因而马泉的身体隐喻就自然而然成为沙漠探险的一种非叙事的叙事,在此,主体意义和身体进行直接链接,身体的能做与所指就出现了互指的景观。马泉的身体、生命自然会演绎亦或说延伸出许多文化主题:冒险刺激、生死轮回一瞬间,苦难与悲情的交织、一波未平一波又起的生存波澜,生死困境,直至平安回家,如何再来呈现“叠加态”……

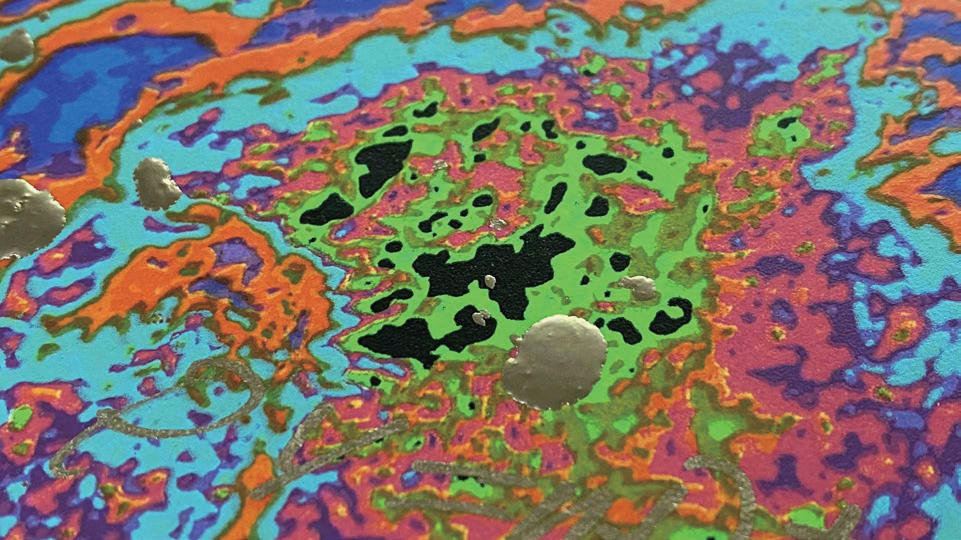

由此,阅读者透过马泉的艺术行为,体察到了马泉对未知充满着无限的渴望,亦感知到他的生命的活力,生存的顽强及对艺术炽热的激情。也看到了他的不甘,看到了他的充满着离奇的幻想亦或说梦想。当他游刃有余穿行在沙漠里,记录着沙的形状,倾听着风吹沙的鸣鸣声,游走在铜版、木板浮雕、声音艺术、影像艺术、油画、水墨、沙泥瓷塑及多卷手稿间时,他不厌其烦用他所精擅的视觉讲述,吊足了并一次次吸引阅读者的眼球,阅读者体验到的不仅仅是探险者的马泉和设计师的马泉,更感知到进入了一个未知场域,在汇聚着思想与知识的马泉的导引下,阅读者感知到未知世界的不确定之旅和奇妙之思。空旷的沙漠浩瀚无垠,无边无际,大漠孤烟,长河落日,西出阳关无故人的寂寞难耐又焦虑不安,荒芜荒寒及死一般寂静所带来的茫然惊恐与不知所终,时时裹挟着马泉不能有丝毫的闪失,也许瞬间,他的视觉探险将会以悲壮和悲情告终。所幸马泉是幸运的。当面对马泉所精心编织的这些带有生命般的沙漠视觉图景时,他所精心营构的碎片化的五彩斑斓的沙漠,自然的雄奇、伟岸、广袤无垠,人类的渺小,非置身期间,是难以理解谱写着生命的、血的代价的马泉的视觉探求所带来所思与所想,由此,马泉也引导着阅读者走向沙漠中不确定的未来,走向未知。这也是为什么,在阅读马泉的视觉讲述时,总会有那种难以言说的兴奋与冲动。

彭兆荣在《在走出来的文化之道》中这样讲到“荷马史诗的主题可以集中表述为‘出征——回家’——充满旅行之道,并被赋予强烈的文化隐喻:英雄、冒险、殖民、战争、出走、考验、流放、寻索、神谕、悲剧、崇高、荣誉、爱情、背叛、知识、权力、寂寥、离散、回家、凯旋、仪式……这一切都羼入了旅行文化的主题或主题的延伸。旅行超越了哲理的范畴而成为人们践行的圭臬。”

很显然,马泉的沙漠探险之旅,营构的是一种异质性空间,相较于日常经验空间而言,在这个异质性空间里,阅读者所熟悉的一切过往和惯习认知经验都显得那么多余和毫无用处,阅读者无从猜想和难以想象,马泉都经历了何种磨难?特别是生死瞬间的转换。是什么让他能够一次次从生命的危机与困境中逃离,车的翻滚、缺水,茫茫沙海,找不到北的焦躁烦闷,茫然期许……这让马泉不得不重新认识人与人、人与自然、自然与自然、境遇与境遇、时间与时间、时间与空间的错综复杂和交织缠绕的关系,由生一种有容乃大的宽容与包容的无限宽广的胸怀维度。

阅读者也可以这样理解马泉的沙漠探险之旅“指脱离中心、离开家园熟悉的环境,到另一个陌生的、异已的文化空间的旅行。旅行作为空间实践,既是个体的实践行为,经验的积累方式,以自然之道求取文化之道的途径,也是‘知识——交流——权力’的共谋,实践‘我者/他者’‘主体/客体’‘知识/权力’‘分类/排斥’的介体。”(彭兆荣:走出来的文化之道.读书.2010.第7期p82)

马泉的艺术再一次叩问了阅读者内心深处的那个诘问:我们从哪里来?我们到哪里去?为什么?阅读完马泉的艺术,阅读者和马泉一样,即使没有经历过沙漠探险之旅的,依然会得出这么一个结论:面对自然,每个人都是沙漠中的一粒沙,时间宇宙中的一颗微尘。人类既不能征服自然,也征服不了自然。人类应学会敬畏自然,尊重自然,服从自然秩序,听从自然安排。学会与自然相处。因为人类和自然是相互依赖相互依存的,人类只有和自然和解,寻求人与自然和谐共生,才是人类走向未来的可持续发展之路径,任何人类中心主义、自然中心主义在马泉的视觉精神图景面前,都会找寻到合适的答案,这才是马泉艺术的价值所在。

这正如休斯所说:“自然并不是无所作为的,事实上,它是一切力量的源泉,自然并不只是温顺地适应人类的经济,自然是包含人类的一切努力的经济体。没有它,人类的努力就不起作用。”

当马泉“用艺术的方式提出问题”时,他亦“用设计的方式解决问题”,因此,我们有理由对马泉的艺术创作抱以更高的期盼。

2025.10.8 中午 12 : 36 于石门

(图像来源于《叠加态——马泉作品集》)

关于艺术家

马泉

清华大学美术学院视觉传达设计系长聘教授 博士生导师

清华大学美术学院学术委员会委员

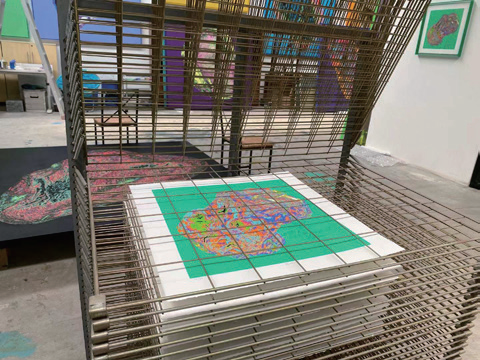

长期致力于探索空间叙事与设计跨界的可能性,多年持续赴沙漠腹地考察体验,以探寻自然空间中生命个体的自我超越状态,以及宏观场域与微观物体的共存关系。近十年来陆续使用水墨、装置、影像、音乐、版画等综合媒介进行实验性创作,力图于物性与心性的不断碰撞中显现视觉语言与综合媒介的叙事性关联,并在叙事与媒介、媒介与语言、呈现与观看之间构建新的转换机制。

个展

2021 年“马泉作品展”,清华大学美术学院美术馆,北京,中国

2019 年“‘叠加态’马泉学术作品展”,关山月美术馆,深圳,中国(策展人马可·斯科蒂尼(Marco Scotini)、苏丹)

群展

2023 年“出光华记”袁运甫教学文献暨袁加、张大力、马泉、于会见作品展,清华大学艺术博物馆,北京,中国

2023 年 首届国际当代材料艺术双年展,青岛云上海天艺术中心 / 北京南池子美术馆,青岛 / 北京,中国

2019 年“第五届艺术与科学国际作品展”,中国国家博物馆,北京,中国

2019 年“粤港澳设计作品展”,深圳当代艺术与城市规划展览馆,深圳,中国

2019 年“阿联酋迪拜国际设计周”,《To See the World in A Grain of Sand》,迪拜,阿拉伯联合酋长国

2018 年“当代中国纸本作品观察”,伊普斯威奇博物馆, 伊普斯威奇市,英国

2015 年“流水席”,米兰世博会 CAMERA DI COMMERCIO,米兰,意大利

2014 年“‘墨界’2014 当代视觉艺术邀请展”,深圳美术馆,深圳,中国

2012 年“第三届艺术与科学国际作品展”,中国科技馆,北京,中国

收藏

作品被关山月美术馆、深圳现当代艺术馆、广东省美术馆、清华大学艺术博物馆等机构及个人收藏