NeurIPS 2025(Neural Information Processing Systems)近日发布了论文录用结果,梁雯老师牵头的仪式空间研究团队的1篇论文被 Creative AI track录用。这是研究团队的成果本年度继ICSHA 2025(7th International Conference on Social Sciences, Humanities and Arts)匈牙利布达佩斯会议之后,第二次入选国际重要会议,充分展现了我院师生在跨学科空间环境研究领域的持续活力。

NeurIPS 是关于机器学习和计算神经科学的国际会议,宗旨是促进人工智能和机器学习研究进展的交流。NeurIPS 2025 会议将于12月2日至12月7日在圣地亚哥会议中心召开,入选论文届时发表。

Between Reality and AI Hallucinations: Reimagining the Sacred Soundscape of Ming Rituals

池紫薇、梁雯

本文聚焦明代天坛祭祀仪式的“声景”艺术,创新性地将生成式人工智能(AI)幻觉作为重塑精神感知与文化记忆的手段。研究通过将传统档案复原成果——仪式文本、空间模型及复原乐谱——与人工智能生成的模糊动态视听幻觉相融合,在历史严谨性与机器模糊性之间构建出动态张力。研究团队打造了一套三屏互动装置,整合传统声景数据、AI 幻觉与仪式时间线,观众可通过实时参与影响幻觉的生成过程:这一设计既强化了祭祀声景的神圣氛围与个体体验感,也映射出记忆、感知与想象之间的流动边界。本研究不追求历史复刻,而是主动接纳人工智能生成系统的不稳定性,旨在探索文化遗产、合成记忆、精神体验与集体想象的新可能。

ICSHA是展示社会科学、人文与艺术领域新进展及研究成果的知名学术会议,是文化变迁与转型、传播与媒体研究、哲学与伦理学、心理学与行为科学、社会学与人类学等研究领域跨学科交流的重要平台。论文于2025年7月20日进行了线上宣讲,被评选为精彩演讲,并被收录于《国际社会科学、人文和艺术会议论文集》(ICSHA)。

Sounds and Positions: Visual Interpretation of Ming Forbidden City in Court Ritual Practice

梁雯、杨晓、朱琳(Rebeca Zhu Cao)

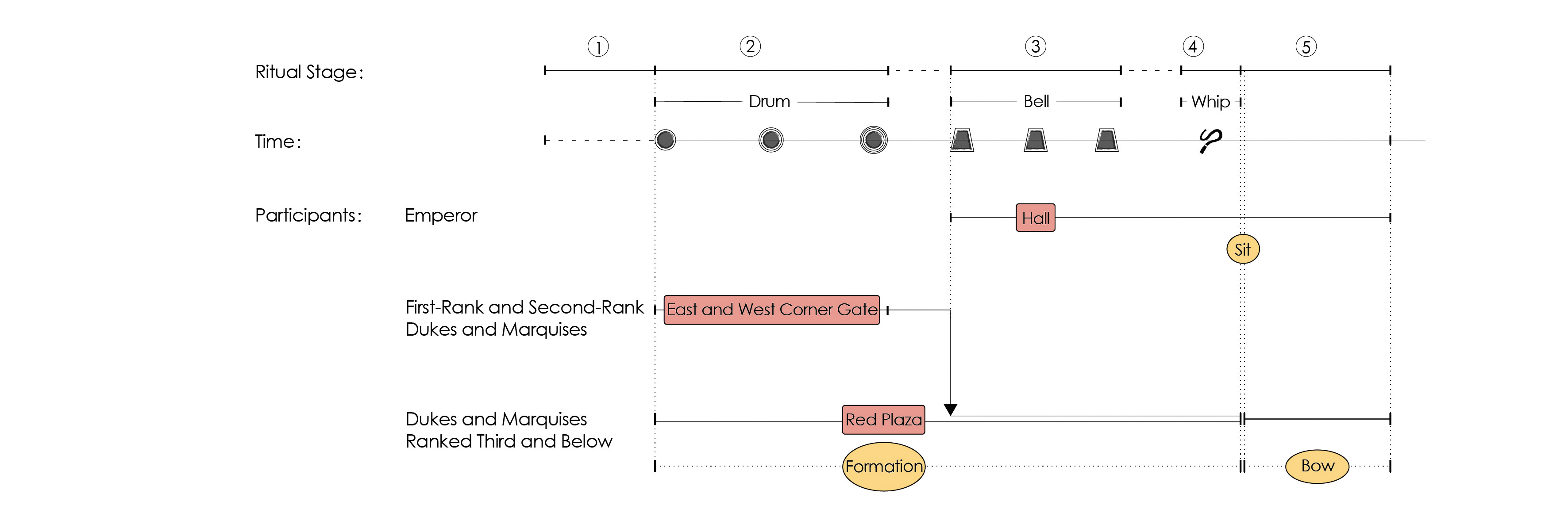

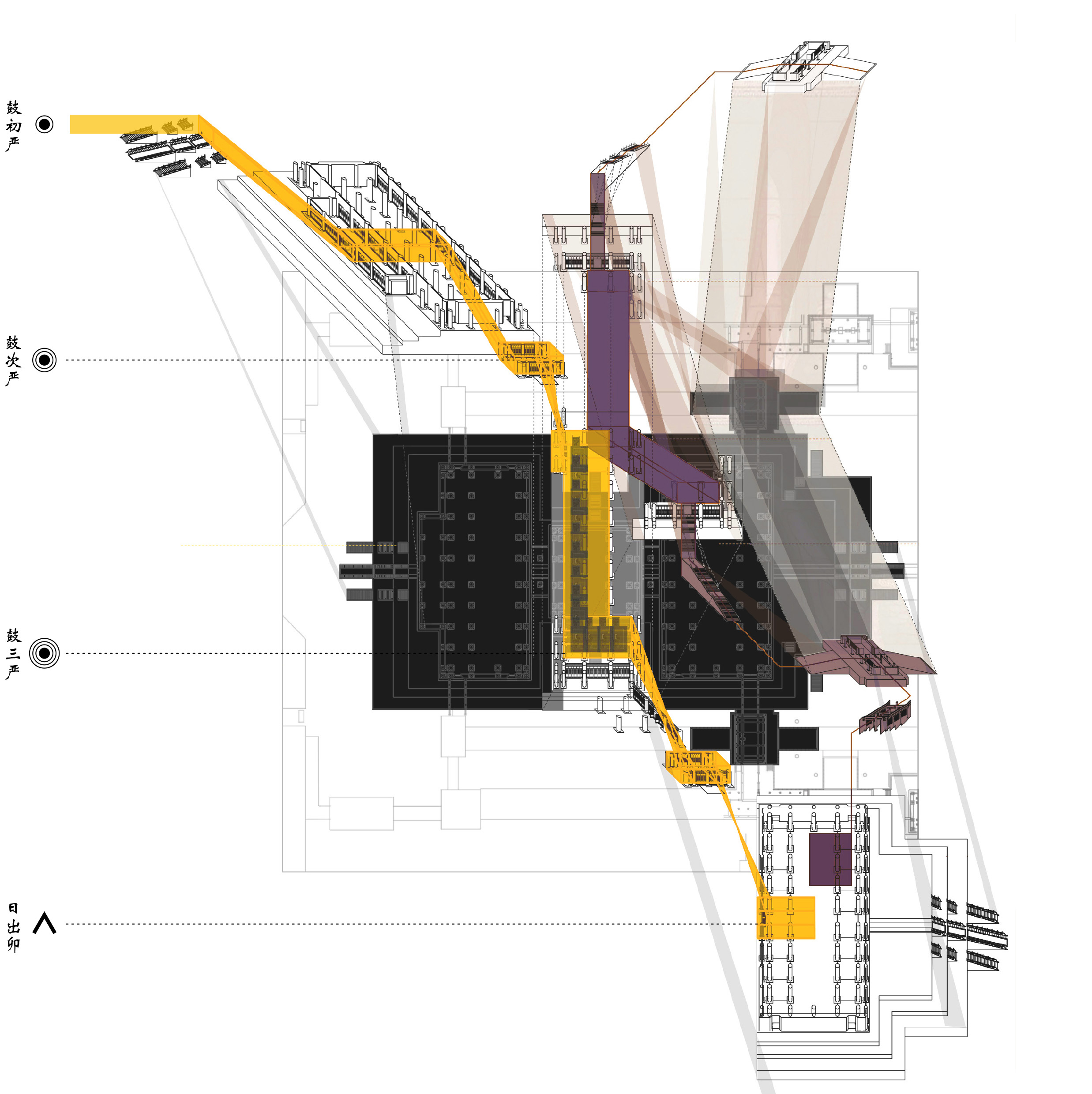

本文介绍了明代国家仪式、历史建筑和仪式中时空关系可视化的跨学科研究成果。尽管历史建筑研究者一直承认中国古代建筑是由“礼制”定义的,并且对礼仪介入后的空间的动态结构也越来越感兴趣,但到目前为止,尚未有将其置于具体仪式情境中的分析,难以揭示出中国帝制时期仪式空间复杂、细腻的特征。本研究以明代紫禁城中的两个重要仪式为例,探讨了“鼓、钟、鞭”等声音实践如何构建非日常的仪式时间,并以此为基础使用多种图像、图解对具体仪式进程,其内部特定的位置和时间节点之间的复杂关系进行可视化分析。该方法直观地展现了时间、空间与行动者在仪式中的分布以及与各部分之间的关联。通过这项研究,我们提出了一种更深入的分析模型,以揭示中国古代建成环境的变化、重组和多样性,更好解释仪式是如何重塑建成环境与促成空间现实的,展示出其对中国帝制时期仪式空间分析和解释的启发性价值。

资料提供 | 梁雯老师团队

图文编辑 | 陈洁

审核 | 王晓昕