作者按:

2005年底的一天,袁运甫先生打电话叫我到他幸福一村锦绣园的家里,嘱我写一篇文字,谈一谈我对他的艺术的看法;很快我交了卷,他仔细地阅读后一字未动地发表了。后来还执意让师母把稿费用红包装了给我。

我16岁离开天津到了北京,因为和袁加同班就读于中央美院附中故而能够经常得到袁运甫先生的指教和栽培。袁先生影响了我至今的生命历程。

1985年夏天,我同时被中央美院和中央工艺美院录取,是袁先生力主让我到他门下继续学习艺术,从而我可以贴近他的日常,研习艺术与磨炼人生;紧密地与他相随四年后他又很理解地允许我远赴美国读研,进而见识西方世界的文化及历史。直到他在怀柔医院一病不醒,我在重症病房门外只能望天兴叹......他过世之后,我是第一个到八宝山迎灵的,又一次近距离地见了他最后一面,和几位老同学一起为老师布置了灵堂。我为灵堂撰写了挽联“德艺一世楷模,育人天下美名”;我在微信里悼念他时写了“保传统开新风一代画圣,爱人才护学生教师楷模”。他传续了为人师表的中华圣德,他努力一生敬拜艺术、做出了对人类文明的独特贡献。

袁运甫先生是极其罕见的对艺术教育抱有高昂热情的人。他一方面宠爱学生,一方面把改革开放后能够觅得的所有国际思潮的资源都让学生们享受到。我想这一部分来源于他早年从他的精湛师承获得的知识结构,一部分来自于80年代初期他有机会和邓林等人一起走了一趟美国。回来后他的胆子大了起来,急欲弥补“文革”带来的教育和讯息的损失。整个80年代的中国现代艺术和新派艺术教学的舞台仿佛只看到长袖善舞激动活跃的袁运甫。我在老师刚刚过世后还写道:愿你的激情和影响一灯长明;你是我们太多太多后辈的恩人,你是承前启后的先知般的人物。

算起来我追随袁先生有38年之久,真是除了父亲之外,他也是父亲。我对于老师的性格和风采,与大家一样,熟捻于心,每每回味揣摩。关于他的绘画,我多年前系统地写了《再读袁运甫绘画之美》这篇长文。对于我的理解与诠释,袁先生是认可的、高兴的。

简捷地说,袁运甫先生的艺术胜在他的绘画功夫;他的绘画功夫胜在他的造型与色彩的鲜活与品位。他在严谨中透露出审慎的情趣,也在生活化的色彩中不忘形而上的色彩哲学。他的艺术,正像他的性格,寓幽默于经得住观看的视觉细节里而不过于放纵,将风格融入典雅的历史脉络里而不狂乱地冲撞传统。对于袁运甫先生创作时的大脑里的深层思考,我们讨论得其实远远不够,他活着的时候总是颂扬他的多位老师而少谈他自己;这也正是我们以后可以好好对他的艺术与生平进行讨论的一个基础。

目前这个在清华大学美术学院美术馆的特展正式对外展出的八天之前,即2018年元月6日晚上,我建议把原本已经定好的八位老同学在清华美院举办的一个展览扩大为一个向袁先生致敬的展览,立即获得了向阳、宿利群和袁加的赞同;是白明馆长即刻在电话里定下展名:“袁运甫先生和他的学生们”,并且慷慨地满怀激情地给予了一路绿灯。当晚我们定下来由宿利群任总策划,老宿又马上电请常天鹄出任策展人,我和袁加马上又商定这个展览的开幕仪式就安排在元月22号这天的中午一点钟,配合上午和下午的“袁运甫先生追思会”。

只要世界还在,艺术就有意义。我们此生有幸受教于袁运甫先生,当学习他的勇敢精神,让天下生灵尽量活在美感里、活在一种讲究的视觉生命里。蒙老师在天上高兴地看着我们,我们众多后学今天再次一起揣摩、学习、讨论袁运甫先生作为现代中国出现的一个艺术大师这个个案,进而深刻地展望我们今后的艺术道路、把我们的创作和教学进行得更好。

因为在中国美术馆的一次大型回顾展,袁运甫先生终于在七十岁以后露出“真人之相”。他的几十年贯有的独具特色的绘画作品特别是中年时期的大量写生画作着实让业内人士大吃一惊。叹为观止的同时,我们不禁要对我国长期以来的绘画意识形态之争以及流派话语权之辩,借着画家袁运甫这个个案对一个公案重新思考一番。我曾于上世纪80年代受业于袁师门下,之后负笈北美并察考西方美术十余年,回头再认识自己的老师自有一些新的感想。

以下为行文的方便对老师与其他绘画名家直用其名,没有不敬的意思。

“袁运甫艺术的主要成就是什么?”是个大问题。若从宏观的当代美术发展的全球面貌来看,我觉得在袁运甫公共艺术的辉煌之外,反而要认真地关注他那充满着中国审美精神的绘画美学。把袁运甫放在上下古今的大框架中重新审视,他实在可以被拿出来当做20世纪下半叶中国绘画的一个代表。下面试着从几个角度谈些自己的看法,以向更多的喜爱袁运甫绘画艺术的同行请教。

一:搏杀于长达五十年的美术方向大误会中,受庞、董影响最大

是历史的命运轮子把年青的袁运甫推向了“中央工艺美术学院”这个招牌下,一呆就是大半生。在这个新世纪里回头望去,原来这个招牌却是个十分正确的选择,虽然这所学院曾遭遇那么多的暧昧、冷落以及种种的不公正。曾几何时,中央工艺美术学院的画家们被认为是非正统,而热衷绘画的学生们又被怀疑为“专业思想不稳定”;定位难准、莫衷一是。而“工艺美院人”在今天世界格局的新形势下发现的是民族审美的独立话语权优势,发现的是五十年来有意无意的“坚持’带来的艺术自主地位,还发现了在朝着下面这个时代接着走的时候反倒是没有太沉重的包袱、可以游刃有余了。

黄山奇峰 1973年 纸本 水粉

黄山松 1973年 水粉

黄山西海 1973年 纸本 水粉

因为党的意识形态在五十多年前的选择,苏式的绘画观与方法论长期占据了我国1949年之后的美术界。其实这个泰山压顶般的意识形态在美术界的战略实施不只是简单地来自于前苏联;它的思维背景是整个的国际共产主义运动;这在当时是十分前卫的一件事。这也能解释为什么很多熟悉现代主义艺术的前辈中国画家也曾经认可了“苏式美术”。周恩来直接关心了美术院校一些专业名称的更迭,以符合国际共联(国际共产主义联盟)的文化方针。按照理解今天对“后现代”和“多元化”这些概念接轨的追逐心态去理解上个世纪50年代我国的美术取向会更容易一些。周恩来素以思维缜密著称于世,他在批准了徐悲鸿以“彩墨画”替代“中国画”的报告之后,又批准同样有法国背景的庞薰琹的办校申请。不幸的只是当时做得太过了,对“共联”的国际化过于忠诚,结果使相当一部分十分忠于本土的画家与最受冷眼的一部分人反被成就,成为创建并主掌中央工艺美术学院的一代悲剧英雄。1956年,袁运甫加入了学院之父庞薰琹的阵营。1957年,袁运甫又受命到董希文训练班报到。多年为庞薰琹作助手与一年的董希文训练班使得袁运甫在早期的美术教育之后得到与宗师贴身的“习武”机会,至40岁后终于走向成熟与老道,固定了自己的绘画审美语言,为再以后的长远发展找到了一种从容的感觉。1957至1958年,袁运甫25岁;至40岁时,这位画家发现自己是在1973年!一个何等黑暗的年代啊,画画是一件要“偷着干”的事情。然而今天说起来,袁运甫懂得将计就计,以三十余年的“剑走偏锋”,学到了一条既有师承又有自我、轻松自主的绘画道路。

江城南通 1973年 水粉

闵行(一) 1973年 纸本 水粉

闵行(二) 1973年 水粉

袁运甫未曾有机会甚至未曾有资格去画一幅无产阶级革命性的主题式创作;这或许因为他的出身还不够好或许因为他的一个弟弟是“右派”。而当时能有机会画上一张“毛主席挥手”一类的油画巨制就仿佛今天拍上了一部“主旋律大片”,甚至更说明得到了上级的信任;而党的信任就是发言权。那个时候也是讲究话语权的。幸而,袁运甫没有被“红光亮”诱惑走,而是偶尔在写生的画作中加进一些红色的标语和彩旗。

由于判断的正确,袁运甫也不让自己掉进所谓“文人画”的窠臼,没有搞一些轻率的笔墨之趣。他总是扎扎实实地面朝着他的对象,或山川或工厂或民宅或花儿地写生着。袁运甫规避了中国后革命时期美术形态的尴尬;今天看来,这实属不易。

南通光孝唐塔 1973年 水粉

青岛 1978年 水粉

袁运甫从思想轨迹上找到了心灵的出口,这个传统是张光宇从上海带来的乡土加海派,还有庞薰琹、吴冠中的地中海之风;这个阶段的袁运甫还念念不忘他跟随过一年的董希文。那一年里,他常常与几位同学到董希文家里,大师写生的万般风情都印在了袁运甫脑海中。很多人可能未曾注意过,董希文曾在越南研习油画,他的色彩是法式南亚的。袁运甫沿着张光宇庞薰琹的脉络锤炼出自己的中国式造型、从庞薰琹董希文那里得着欧式颜料的丰富色彩宝库。他把前辈画家的优处都掌握在手并在以后很自如地运用着。

琴手 1959年 速写

大瑶山姑娘 1960年 速写

荣城渔村 1977年 水粉

2004年,71岁的袁运甫应邀参加中国油画学会年会。他在发言中重申自己对于法国印象派等美术历史公案的分析与评判,将当年有名的几次美术大辩论做了系统的回顾。袁运甫的发言当然浸淫着张光宇、庞薰琹、董希文、卫天霖们的思想。劫波度尽,同道言欢。

在五十来年的中国美术界导向或“倒向”之争中,有一批人没有看得太短,也没有看得太窄。我们今天可以公开地说着一些大话,但在过去相当长的日子里能庆幸走自己的、特别中国式的又富有当代气息的绘画新路是一个极其艰巨的苦行过程。袁运甫有幸因了历史的波澜而在今天成为值得倡导的绘画美学的代表。

袁运甫的绘画不旧不新(时髦)、不土不洋;然又是亦古亦今,现代感中见民族精神。他一直苦苦探寻的能够再次自立于世界民族之林的中国现代绘画样式在他自己的绘画生涯中已然露出头角;这在今天“民族复振”的时代呼唤中尤其具有特别的意义。

二:勤奋楷模,构图与色彩之美仿佛中国之科罗

绘画本无东西方之别,也没有古弱今强之分。绘画史上没有进化一说。

然而,画家的姿态个性与传世风貌却好像总是值得玩味的。

袁运甫的绘画从内容到形式皆极具绘画性,这个深含着绘画况味的亘古不变的东西是无论东方西方绘画和无论古典与现代绘画众多杰作的通理与共性。绘画的最高准则无所谓进步与退步,但却永远有高低雅俗之差别。美国人曾致力于将通俗绘画高雅化或大师艺术大众化,但终究只是艺术市场的嘘头。唐宋元明的绘画精品至今放之四海而能被感悟;好的某国好画家在别国也毕竟还是好画家。19世纪法国的绘画更不待言,其绘画的顶级产品的质量在今天还能算作神品逸品。最高的绘画艺术曾发生于中国,虽然不是过去的四百年。除了书法成为另外一门单独的至高艺术之外,中国贡献给人类文明的华美盛宴就是以宋代绘画为极致的、成熟的关于绘画性的学问。当然,理解这个论点的前提是必须清洗我们头脑里的书画同源说。

涛声 1977年 水粉

忆乡邻 1994年 彩墨

忆乡情 1994年 彩墨

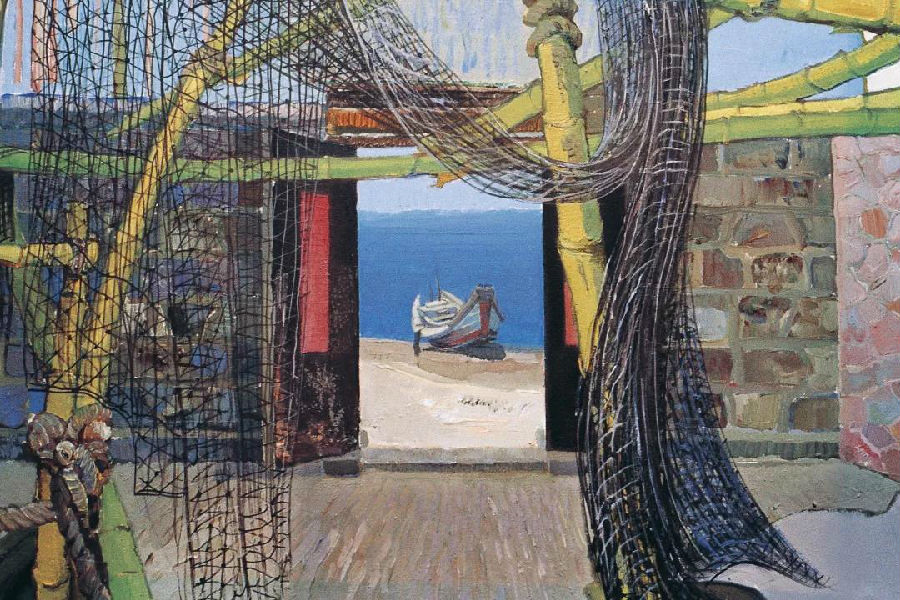

渔村人家 1992年 木板 丙烯

鲁迅故居(一) 1973年 水粉

鲁迅故居(二) 1973年 水粉

古陶神韵 1962年 布面 油画

马棚 1973年 水粉

上海化工厂 1973年 水粉

蝴蝶花 1996年 彩墨

黄山人字瀑 1973年 水粉

中国绘画史中绘画性的衰败根源无需在此阐述。回望以往,仅就两宋绘画而言,特别是南宋小幅团扇的全部构制中并无一幅把大面积的空虚处留给几行大而无当的题字或诗文这一点,我们就不难理解当年不是仅靠画界风气养成这一规矩的。在那一幅幅用心而深情的十足画意中,似乎每一位画者都深信绘画性的至高准则,而那个时代的书法经过晋唐的锤炼早已达到化境。画家们非为不善,实为不为。朱惟德,李春,马远和刘松年这些人对于绘画性的爱护与尊崇每每在今天还能和我们见面。在北京、上海和沈阳的恒温展柜里,那些懂得绘画语言的肉体老朽们靠着传世之作仍在把持着标尺,说话的权力不曾被剥夺过。

在长达五十余年的绘画生涯中,袁运甫执意抛弃了浮华不实的书画同源说,没有用所谓的“字”来平衡自己的画。他认为对书画同源这一中国视觉艺术的基因起源的概说,应当做更为深刻而详细的解释。书画同源实为祖国文化的一个基因共享问题,而绝不是简单的书画一纸共舞。这一清醒的认识不仅来自西方绘画也来自于中国伟大绘画遗产的核心;这个认识为袁运甫绘画的独立与完整扫除了障碍,而我们知道他是会用毛笔写得很好的汉字的。

袁运甫没有留法留苏的经历,这使得他在吸收西方绘画营养的同时自然地保持了距离。他没有用题字与诗文去扰乱画面,理智地与越来越不够专业的人文墨戏分道扬镳。与范宽在《溪山行旅》上所做的一样,袁运甫只适度地使用了签名。对于中国古代绘画的非凡传统,袁运甫的心仪向往超过我们的想象。在祖国大江南北的土地上,袁运甫靠着超常的体魄与耐力或登高望远或小院近观,以罕有的勤奋精神画出了几千幅绘画。在中国美术馆圆厅的后廊看过这批几十年累计下来的代表作之后,我发现中国也有个自己的科罗。

与科罗笔下的阿尔卑斯山村和意大利竞技场一样,袁运甫的绘画大多以质朴与纯真取胜;加上上等的绝妙技法,每一幅写生或根据写生加工而成的作品都有如一只牧歌或奏鸣曲,散发着心潮的蓬勃与涌动。

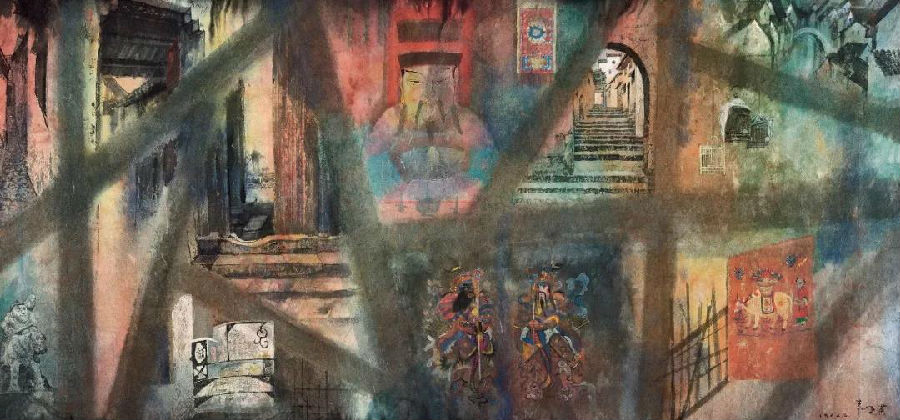

在绘画的形式语言上,袁运甫不但深入研读过王希孟、赵伯驹的超级宽银幕,还特别注意了袁江、袁耀在界画上的随心所欲而不逾矩。在用轻快的扫笔涂抹出烟幕和浪花的同时,画家还注意把高塔画得挺拔,把渔船的结构画出结实的弧度。依仗对收与放的娴熟把握,袁运甫对任何一种画材都能迅速地驾驭起来。他是一个天生的画家,对不同品性的画笔与颜料都表现出迷恋。1991年,58岁的袁运甫又穿越崇山峻岭飞到加德满都。因为携带方便,这一次袁运甫尝试用很新款的彩色水笔刻画尼泊尔风情。时空交错,笔下江山。袁运甫在一处新的奇特之地又一次焕发出写生的激情,使我们想起傅抱石画的布达拉宫和布加勒斯特。

除了科罗的艺术精神与工作作风的影子,袁运甫的绘画里还有美国画家的那份苍凉。比如爱德华·哈波(Edward Hopper)与维恩·提堡(Wayne Thiebaud),常常画出现实世界的外表血肉之下的那种孤寂与隔膜。画家不总是头脑发狂的。在独坐山坳与沙丘的时刻里,袁运甫也觉得自己与那个神灵的世界更近了。

《山水相依》(1978,水粉)、《黄山》(1973,水粉)与《涛声》(1977,水粉)在亲切中透出空灵;而59岁时画的《渔村人家》(1992,丙烯)又延续了40岁时的《南通光孝唐塔》(1973,水粉)和《上海南京路培光中学》(1973,水粉),在天海楼阁之下总透着热烈鲜活的人类气息。一幅水粉《青岛》(1978),一幅彩墨《青岛》(又名《碧海红楼》,1979),材料心境虽异,但各有千秋。

在袁运甫眼里,似乎没有什么是不可以入画的,这也是一个职业画家的素质所在。看见上海的西式高楼他愿意用很逻辑的不同灰色将建筑的复杂局面留下来,他有一份超乎常人的耐性。见到蓝海阔天的舒展通畅,袁运甫往往下笔大胆甚至留白,有时用远方船只画出的一线白浪再加强一份画面的帅气。袁运甫绘画的手段甚至是宁拙毋巧,但他的画面中也从无拖滞之处,每每给人爽朗的感觉。他两次到上海的鲁迅故居写生,色彩尤其高雅与协调,是使用对比色完成室内色彩造型的范例。

没有一个专业的画家不曾遇到过棘手的写生对象的取舍问题。袁运甫在《闵行(之一)》和《闵行(之二)》(1973,水粉)中仿佛故意向自己挑战一回,因为别的画家可能不会有兴趣去处理这样的居民楼房。在看似极为普遍的景物面前,袁运甫能去发现美并带着一种职业的亢奋把画画完。在漫不经心的日常生活中不躁不急,悟得出这样那样的真理,这便是苏格拉底式的愉快感。

我研究最新版的《袁运甫》画册之后,发现不能完全认同编者的分类。我想我们应该把袁运甫的画统一起来看,历史地连贯地来看。因为我国长期以来美术界的画种之辩好像暗藏着某种美术行当上的高低贵贱之分,那么这个误区在今天也该彻底地被解构了。在我们眼里,作为职业的绘画大家,袁运甫几十年来无非是以色彩和素描这种方式工作着,这与别人并无不同。素描与色彩是美术学中的基础科学,犹如数学在自然科学中的地位。我们在重视各种新鲜材料的同时又往往犯了过于关注画种的毛病。彩墨、丙烯、高丽纸和油画等等这些名词的背后都有一段复杂而沉重的故事。若还以这些概念来分野,说明我们在美术话语的自主意识上还有包袱,应该是超越的时候了。

在绘画技术上,袁运甫是善于吸收与借鉴的高手。然而,在过去实践中他起码有两点相对的不成功。上世纪80年代初,在对东山魁夷的作品观摩之后,袁运甫做过谨慎的尝试但终究不甚理想。原因是日本绘画与我国传统绘画的关系要比我们想象的复杂,而现代的日本画家的东西要和我们做一点嫁接,还需要弄清楚对方表象之后的沿革以及我们自己所处的状态。当时刚刚改革开放,在学院和美术界确实出现过不少“外来的和尚好念经”这类的信息不对等式的憧憬。如实地说,当时袁运甫的水准早已在东山之上。

另外就是泼彩。张大千晚年的泼彩影响了海内外不少同行,但张的泼彩并不能等同于他的泼墨。张大千的泼彩是他传奇一生中的“画蛇添足”,根本没有必要。张不同于袁运甫,他没有足够的色彩知识与训练,因而用色多为原色,色调过于乖张。这位画史狂人晚年尝试靠泼彩去狂放是受西方现代派的影响,但又没有做到极致,最终在青绿山水的推进上得不偿失。这个问题也和我们长期的闭关隔绝有关。张大千后来一直在大陆之外生活,当时他的绘画被介绍回来也是被很新鲜地看待的。总之,在纽约、台北和香港都有人受张的影响去尝试革新中国画,结果都有些不知所措。袁运甫在荷花和山水题材的作品中偶用泼彩,但他其它的方法其实已经够用。

1994年,60岁以后的袁运甫又作了两幅大的纸本作品,题为《忆乡情》和《忆乡邻》。这次的尝试画味十足,同时时空交织、亲意浓浓,是很有电影感的成功的实验佳作。

早在北京白家庄东里时期,袁运甫家里最爱挂的几幅画,尤其是《绍兴鲁迅路》和《彩陶神韵》,对不少后学在对油画的理解上产生过深远影响。

袁运甫喜爱所有木板留下的东西。他的线描功力一直与他对色彩的敏感并驾齐驱。他的勾线力透纸背而清雅有秩。无论是用毛笔或钢笔都是传统的师出有名与写实绘画传移模写要求的完美结合。举凡他特别自信地使用线描勾勒的画作,都透着灵秀与古韵,帮助观画的人完成一次对绘画魅力的怀旧之旅。这在《蝴蝶花》(1996,彩墨)这样的作品中尤其明显。有意思的是,在观看袁运甫不到30岁时画的《琴手》和《大瑶山姑娘》时,我们能想到袁运生的云南白描组画;可见袁运生受乃兄影响之一斑。

三:艺海长河,画家一生面貌对同业的启示

在西方现代主义艺术大潮对我国的冲击与涤荡之后,今天的中国美术界正在出现难能可贵的清醒与明智。在毕加索、德库宁和劳申柏之后我们关注到了巴尔蒂斯、弗洛伊德和莫兰迪。同时在吴昌硕、齐白石和张大千之后,我们开始静静地品味刘奎龄、溥心畬和陈少梅。喧嚣与浮华降温之后,有定力与能坚持的极品人物也总是会被放到历史中得到客观的检视。

袁运甫虽然在1979年以后被推上所谓壁画运动的浪尖上,用了大量的时间与精力放在环境设计与公共艺术上,但他的事业核心一直是绘画创作与美术教育。袁运甫的绘画美学思想也是以中央工艺美术学院和后来的清华大学美术学院为基地,经过一大批美术家长年共同实践的结果。在弘扬华夏民族的艺术审美、开创有别于西方绘画和传统中国画的新美学探索过程中,还有与袁运甫同代的一批同事。无疑地,袁运甫也善于从当代艺术工作者身上发现和学习。

画家多可长寿已经成为通识。在未来的岁月里,袁运甫若得以更多地寻求写生的乐趣或伏案挥笔,还可以画出一批批新的精品。去年年末,我问这位踏遍千山万水的老画家今后还特别想到哪里看一看?袁先生不假思索地回答:西班牙!我们期待着他笔下的巴塞罗纳。

有些美术史家很喜欢研究画家的寿命和晚年变法的来龙去脉。而很多画家最感兴趣的还是别的画家晚年的作画路数与技法体悟。在一以贯之型的画家集群中,比如黄宾虹和弗洛伊德,当进入晚年时期的新阶段之后,愈加关注的是绘画道路上的“攻其一点不计其余”。多年以前,在评价美国画家查克·克罗斯(Chuck Close)的时候,袁运甫就曾深刻地指出过这一点。

对于袁运甫先生绘画艺术的分析与解读,需要一而再、再而三。希望这篇拙文能引来更为高深精湛的宏论,将袁运甫绘画艺术的精神放到更准确的时代背景与时代前景中去理解,那样就能从这个个案中梳理出对今后我们的艺术发展极具参照价值的一些有用的理论。一个画家被定位在画史之中与被定位在现实里往往是不同的面貌。今后从更宏观的角度看袁运甫的绘画艺术自会有更大的气象。

十八年前的一天,我与几位同学一道随老师登上南通开往上海的江轮。袁运甫自16岁那年第一次离开美丽的家乡到外面看世界,之后不知又有多少次的回乡与别乡的旅途。他对生活细处的热爱实在是最好地展现了画家这个古老行当里的人赞美自然与拥抱人生这一首要本性。袁先生性格低调但却极为重情,相信他冷静观察的能力与丰富的感性内心将给这个世界带来更多的视觉美宴。 (本文2005年底写于北京三里屯,发表于2006年1期《清华美术》杂志;2018年1月20日修订于北京幸福一村 )

作者:倪军,1963年生于天津,毕业于中央美术学院附中、中央工艺美术学院壁画专业(1985-1989)和美国罗格斯大学艺术研究院,曾长期执教于新英格兰地区多所艺术院校。

本文刊发于2006年1期《清华美术》杂志上。