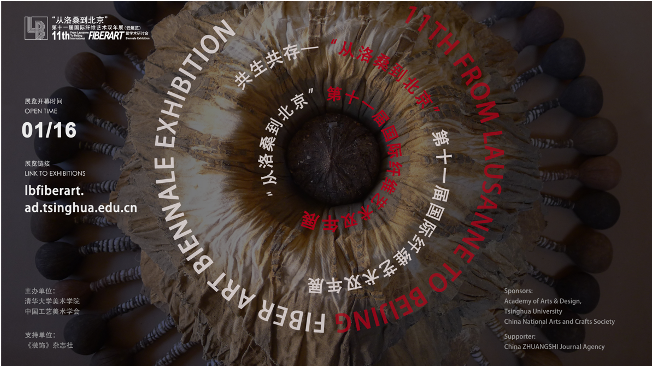

海报

清华大学美术学院与中国工艺美术学会联合主办的共生共存——“从洛桑到北京”第十一届国际纤维艺术双年展将于2021年1月16日线上开幕。

展览由清华大学美术学院工艺美术系及信息艺术设计系艺术与技术团队合力打造线上展厅,与来自3个高校的线上布展团队呈现来自全球五个大洲的300余件纤维艺术作品。在本次展览中,观众可以通过https://lbfiberart.ad.tsinghua.edu.cn网站链接,观看虚拟展厅。

特邀评委:草间喆雄,日本,《地平线-2》,100 x 350 x 10cm,棉、人造丝、铝管、塑料,线上展厅

“从洛桑到北京”——国际纤维艺术双年展源起于2000年,由15国艺术家共同签署了《北京宣言》,距今已经走过了10届21年。“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展延续了洛桑国际壁挂双年展的现代壁毯精神,已经逐渐成长为全球重要的纤维艺术学术平台。

出居麻美,日本,《点的组合》,160 x 370cm,棉、人造丝、聚乙烯,线上展厅

苏玛·夸瓦贾,巴基斯坦,《歌颂3》,23 x 48 x 2cm,刺绣羊毛毯的纺织品拼贴,图片由作者本人提供

希拉里·斯蒂文,美国,《拥抱》,231 x 180 x 5cm,棉、丝绸,线上展厅

随着2020年新冠疫情的持续蔓延,在国际旅行、作品运输愈发困难的当下,此届展览以崭新开创性的“云展览”方式向全球的艺术家发起邀请。展览组委会在作品征集中收到了来自全球56个国家的1000余件作品报名。尽管疫情不能使我们相聚,但线上展厅的空间包容性和文献记述性为展览带来了新可能。此次展览也希望为全球观众带来了解与欣赏纤维艺术的新方式。

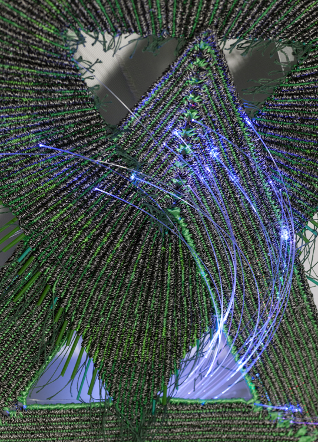

总策展人:林乐成,中国,《光之亭》,12 x 6 x 6m,竹子,线上展厅

本届展览以“共生共存”为主题,以艺术方式表达对人类命运的关怀。关于“共生”,艺术与人类命运共同体如何相互依赖?清华大学美术学院教授、本次展览总策展人林乐成认为此次展览能在大疫之年艰难展出,本身就是时间、机缘对艺术家们精诚热情的慷慨回馈,也是艺术强大生命力量的再一次佐证。同样地,策展人尼跃红希望能够在展览中呈现出艺术作品表达热爱生活、尊重生命之心声的面貌。清华大学美术学院院长鲁晓波认为此次展览展示出了纤维艺术与人类同命运的重要性与连接性。

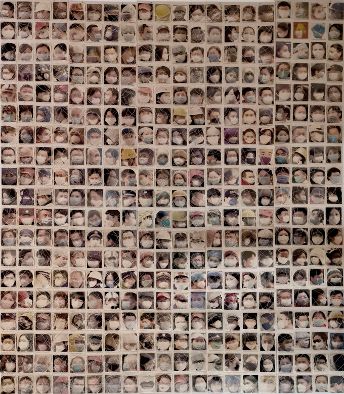

张海东,中国,《结绳-记疫》,600 x 500cm,帆布、图片打印、缝、打结,作品照片由艺术家提供

关于“共存”,艺术应该与我们如何存在?清华大学美术学院副院长、《装饰》杂志总编方晓风指出,纤维艺术源于日常生活,又与多学科相连,艺术应与科技人文于一体。清华大学美术学院教授、策展人洪兴宇认为当前特殊时期正激发了我们对纤维艺术如何继续的思考。线上展厅通过虚拟空间把全球艺术并置,以新技术为纤维艺术注入活力。

评审主席:琼·舒尔兹,美国,《死亡的沉思》,169 x 169cm,棉花,线上展厅

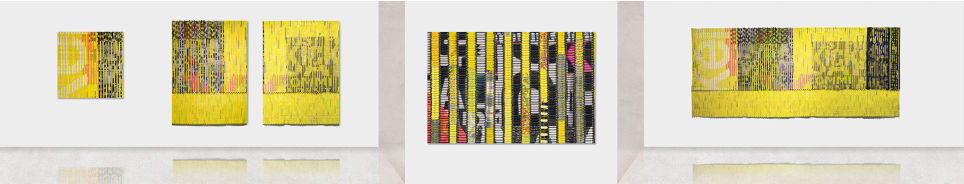

本次展览的线上展厅分为三个模块:组委会评审团展区、获奖艺术家展区及入选艺术家展区。组委会展区长廊由来自13个国家的20位评审团及学术顾问和策展人组成;获奖艺术家长廊将向观众集中展示本届评选出的金,银,铜及优秀奖作品;在入选艺术家展区中,观众可以通过在展区地图模块中点选不同大洲的艺术展区长廊,比较欣赏不同文化背景下的纤维艺术作品。

入选艺术家展区入口,照片由清华大学美术学院信息艺术设计团队提供

本届纤维艺术作品丰富而多元,艺术家们直面危机,并用艺术语言去思考它们。此次展览中,艺术家聚焦于人类是如何相互产生连接。Krystyna Sadej的作品《连接桥梁的新希望》和Wlodzimierz Cygan的作品《病毒》用新材料挂毯建立桥梁,认为通过创造力抵挡隔离与焦虑。

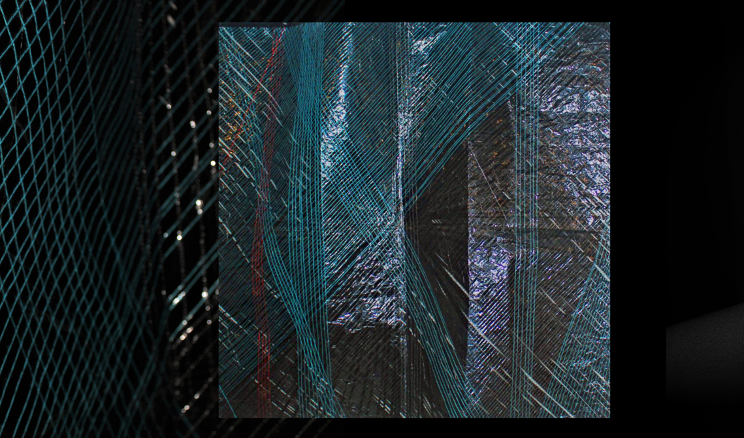

特邀评委:华洛戴克·塞根,波兰,《病毒》,80 x 80cm,亚麻、聚酯、粘胶、PCV管、光纤PMMA,图片由作者本人提供

克里斯蒂娜·萨迪,加拿大,《连接桥梁的新希望》,200 x 165 x 30cm,塑料箔、录像带、金属线和水晶珠,图片由作者本人提供

米罗斯拉夫·布洛什,斯洛伐克,《捐赠地球》,170 x 170 x 85cm,纺织帆布、麻线、泥土,图片由作者本人提供

菲奥娜·柯克伍德,南非,《雨》,240 x 300 x 300cm,尼龙、钢丝绒、塑料珠、聚酯数字印刷、铝织物,图片由作者本人提供

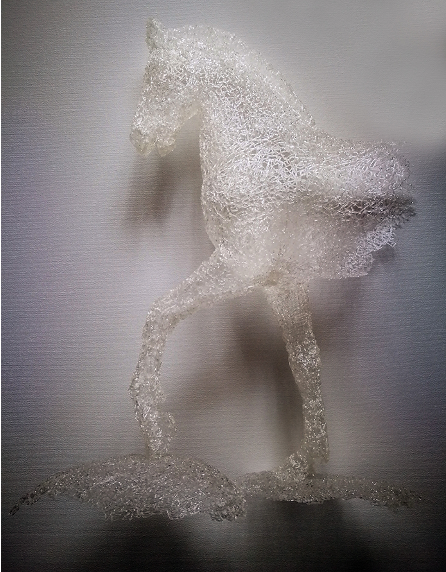

面对全球性环境问题,艺术家Broos Miroalac的《捐赠地球》以向全球征集土壤纤维样本来制作,表达来自不同国家的不同地域环境是如何相连。Fiona Kirkwood通过作品《雨》表现南非的气候变化及对水资源保护做出回应。在纤维艺术如何与日益进步的科技相互交融的讨论中,艺术家王建《相—马》用树脂纤维材料以3D打印笔立体手绘制作。通过对塑造形象与材质的相互适应性与融合性.表现人与社会、传统与科技、与自然的互通关系。

王建,中国,《相-马》,60 x 20 x 50cm,PLA树脂纤维,塑料线,图片由作者本人提供

帕特里夏·芬纳,法国,《共享影子》,91 x 19 x 28cm,印花棉布,绣花线,图片由作者本人提供

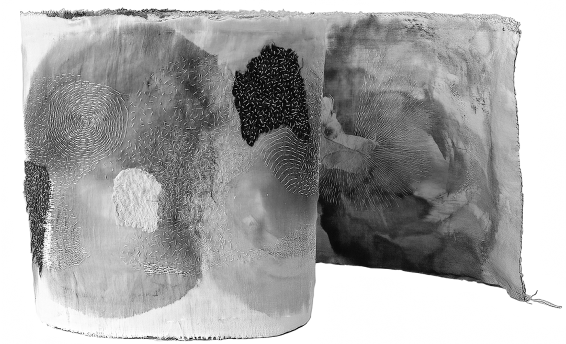

夏洛特·奥斯特加德,丹麦,《阿瓦尔》,150-300 x 50-150 x 50-150cm,可拉伸材料-超细纤维,棉花和聚酯的组合,图片由作者本人提供。

此次展览原定于2020年展出,因疫情特殊情况而推迟。此届“从洛桑到北京”第十一届国际纤维艺术双年展线上展览开幕,在危机中重建希望,汇聚了来自全球的艺术家的支持。此次展出的作品从纤维艺术与时代、自然、传统、家庭、技术、社会等方面在纤维艺术与人类相互依存的历史上写下新篇章。本展览将于2021年1月16日上线,持续展出至2021年2月16日。

图、文:工艺美术系

岳明月、曹真、曾繁如